Étude Thermique d'un Isolant Nanostructuré

1. Contexte expérimental et Enjeux Industriels

A. La problématique Aérospatiale

Dans le secteur aérospatial, la gestion thermique des satellites et des lanceurs est un défi critique. Les matériaux doivent résister à des cycles thermiques violents (de -150°C à l'ombre de la Terre à +120°C au soleil) tout en protégeant l'électronique sensible embarquée. Les isolants traditionnels sont souvent trop lourds ou trop fragiles mécaniquement.

Le matériau étudié aujourd'hui est un composite à matrice polymère renforcé par des nanoparticules de silice. L'objectif de la nanostructuration est de créer des interfaces qui diffusent les phonons (les "grains" d'énergie thermique), réduisant ainsi drastiquement la conductivité thermique sans compromettre la légèreté de la structure.

B. Le Principe Physique : Transport par Phonons

Contrairement aux métaux où la chaleur est transportée par les électrons libres, dans les isolants électriques (comme notre polymère), la chaleur se propage via les vibrations du réseau cristallin ou atomique. Ces vibrations quantifiées sont appelées phonons.

Pour déterminer la capacité de ce matériau à isoler, nous devons mesurer sa conductivité thermique intrinsèque, notée \( \kappa \) (ou \( \lambda \)). C'est une grandeur macroscopique qui traduit l'efficacité des collisions phonon-phonon et phonon-défaut à l'échelle microscopique.

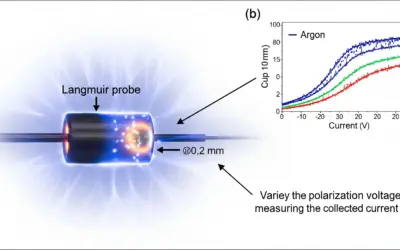

C. La Méthode de la Barre de Lee (Flux Longitudinal)

Pour mesurer \( \kappa \), nous utilisons une méthode stationnaire absolue. Le principe est d'imposer un flux de chaleur connu et constant à travers un échantillon de géométrie simple, et de mesurer le gradient de température qui s'installe.

- Géométrie : Cylindrique pour assurer une symétrie axiale du flux et simplifier les conditions aux limites.

- Isolation : L'expérience se déroule dans une enceinte à vide secondaire (\(10^{-5} \text{mbar}\)) pour supprimer totalement la convection thermique de l'air, qui fausserait les mesures.

- Contrôle : Des écrans thermiques actifs limitent les pertes par rayonnement sur les flancs du cylindre, forçant le flux à être unidimensionnel (1D).

Il s'agit d'une matrice polymère thermodurcissable de type Époxy Bisphénol A, dopée avec des nanoparticules de silice pyrogénée (\(\text{SiO}_2\)) sphériques d'un diamètre moyen de 15 nm. La mention "42" indique un taux de charge massique de 4.2%, seuil critique de percolation identifié pour modifier les propriétés thermiques sans dégrader la tenue mécanique. Ce matériau a été synthétisé par processus sol-gel assisté par ultrasons pour garantir une dispersion homogène des agrégats nanométriques, évitant ainsi les "points chauds" de conduction thermique locale.

L'échantillon est un barreau cylindrique rectifié de diamètre nominal 20 mm. L'usinage a été réalisé sur un tour à commande numérique de haute précision pour atteindre une tolérance dimensionnelle ISO H7 (+0 / -21 \(\mu\text{m}\)) sur le diamètre. Cette précision est vitale pour assurer une coaxialité parfaite avec les mors de la source et du puits, garantissant ainsi l'uniformité du flux thermique. La planéité des faces d'extrémité est contrôlée par interférométrie (défaut de planéité \( < 1 \mu\text{m} \)) pour minimiser la résistance de contact macroscopique aux interfaces avec les éléments chauffants et refroidissants.

- Masse volumique : \(1.45 \pm 0.01 \text{ g/cm}^3\) (Mesure par pycnométrie à l'hélium pour exclure la porosité ouverte).

- Porosité interne : \( < 0.5\% \) (Vérifiée par micro-tomographie X pour assurer la continuité du milieu).

- Transition Vitreuse (Tg) : 145°C (Le matériau reste à l'état vitreux rigide durant toute la plage de test [20°C - 85°C]).

- Norme appliquée : ASTM C177 (Méthode de la plaque chaude gardée / flux longitudinal stationnaire).

- Préparation : Étuvage à 80°C pendant 24h sous vide primaire pour désorption totale de l'humidité reprise.

- Stockage : Dessiccateur sous atmosphère d'azote sec jusqu'à l'installation dans le cryostat.

Vous devez analyser les données expérimentales brutes pour en déduire les propriétés thermiques du matériau. Ce type de calcul est fondamental pour le dimensionnement des boucliers thermiques ou des systèmes de dissipation électronique.

Note du responsable TP : "Attention aux unités ! La puissance est injectée en Watts (J/s), les dimensions sont en millimètres mais doivent être converties en mètres pour le calcul de la densité de flux."

2. Objectifs Détaillés de l'Analyse

Cette étude ne se limite pas à l'application d'une formule. Elle vise à vous faire acquérir une méthodologie rigoureuse de caractérisation physique des matériaux. Les objectifs sont structurés selon trois axes de compétence :

1. Modélisation Physique

- Comprendre la Loi de Fourier : Savoir relier une cause (le gradient de température \(\nabla T\)) à un effet (le flux thermique \(\vec{j}_Q\)) via une propriété matérielle (\(\kappa\)).

- Hypothèse 1D : Justifier pourquoi, avec une isolation latérale parfaite, le problème 3D complexe se réduit à une simple équation scalaire linéaire le long de l'axe x.

2. Traitement des Données

- Calcul de Gradient : Apprendre à calculer un gradient thermique expérimental (\(\Delta T / L\)) à partir de mesures discrètes de température.

- Analyse Dimensionnelle : Maîtriser les conversions d'unités (mm en m, °C en K) pour garantir l'homogénéité des calculs dans le système SI.

3. Interprétation Matériau

- Caractérisation : Déterminer si le matériau testé se comporte comme un isolant (verre, polymère), un semi-conducteur ou un conducteur métallique.

- Distinction Propriété/Objet : Faire la différence fondamentale entre la résistance thermique (qui dépend de la forme de l'objet) et la conductivité (qui dépend de la nature atomique du matériau).

Le but ultime : Être capable de prédire le comportement thermique de ce matériau s'il était utilisé dans une paroi de satellite d'une épaisseur différente, en utilisant la valeur intrinsèque \(\kappa\) que vous allez calculer.

3. Données Expérimentales

L'expérience a été menée sous vide pour minimiser les pertes par convection. On considère le régime stationnaire atteint.

PROTOCOLE DE MESURE - REF PMC-04

1. PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON

Le matériau composite est usiné sous forme de cylindre parfait. Les faces sont polies pour assurer un contact thermique optimal avec la source et le puits.

2. CONDITIONS DE MESURE

• Pression enceinte : \( < 10^{-5} \text{mbar} \).

• Stabilité thermique : \( \Delta T / \text{dt} < 0.01 \text{ K}/\text{min} \).

• Isolation radiative : Écrans thermiques multicouches.

3. ACQUISITION DES DONNÉES

Les mesures sont enregistrées après 2 heures de stabilisation. La puissance électrique \( P = U \cdot I \) est dissipée par effet Joule dans la résistance chauffante.

A. Paramètres Géométriques

- Forme de l'échantillon : Cylindre de révolution.

- Longueur entre les sondes (L) : \( 200 \text{ mm} \).

- Diamètre de l'échantillon (D) : \( 20 \text{ mm} \).

B. Relevés de Mesure

| Grandeur | Symbole | Valeur Relevée | Unité SI |

|---|---|---|---|

| Puissance de chauffe | \( P \) (ou \( \dot{Q} \)) | 5.0 | Watts [W] |

| Température Chaude | \( T_{\text{chaud}} \) (en \( x=0 \)) | 358.15 | Kelvin [K] (85°C) |

| Température Froide | \( T_{\text{froid}} \) (en \( x=L \)) | 298.15 | Kelvin [K] (25°C) |

Vue de dessus du montage (Simplifiée)

Configuration : L'échantillon est placé entre une source de chaleur régulée et un puits thermique. La longueur utile \( L \) correspond à la distance entre les points de mesure de température.

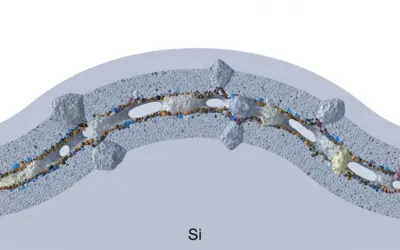

Coupe Transversale de l'Échantillon

La chaleur se propage uniformément à travers cette section circulaire \( A \) (représentée ici avec sa texture composite).

Modélisation Thermique (Analogie Électrique)

Hypothèse de calcul : Le flux est conservatif (pas de pertes latérales). Le système est analogue à un circuit électrique où \( P \equiv I \) et \( \Delta T \equiv U \).

C. Hypothèses & Paramètres de Calcul :

Les calculs reposent sur les simplifications suivantes, validées par le responsable de laboratoire :

| Paramètre | Hypothèse / Valeur | Justification |

|---|---|---|

| Flux Latéral | Nul (Adiabatique) | Isolation sous vide + Écrans radiatifs |

| Régime | Stationnaire | Stabilisation > 5 \( \tau \) (constantes de temps) |

| Contact | Parfait | Utilisation de graisse thermique argent |

| Incertitude Globale | ~ 5% | |

D. Méthodologie d'étude

Pour mener à bien cette mission, vous suivrez la méthodologie standard du laboratoire. Chaque étape doit être justifiée par une note de calcul claire. Voici le déroulé séquentiel attendu pour la validation du rapport :

- Calculer la section de passage du flux thermique.

- Déterminer la différence de température imposée.

- Appliquer la loi de Fourier pour extraire la conductivité.

- Comparer la valeur obtenue aux standards industriels.

- Conclure sur la nature du matériau (isolant ou conducteur).

Les Bases Théoriques Fondamentales

La conduction thermique est le transfert d'énergie interne (chaleur) au sein d'un milieu matériel, sous l'effet d'un gradient de température, sans déplacement macroscopique de matière. C'est un processus de diffusion irréversible.

1. La Loi Phénoménologique de Fourier

Proposée par Joseph Fourier en 1822, cette loi décrit la cinétique du transfert de chaleur. Elle postule que le flux de chaleur est proportionnel au gradient de température.

Formulation Vectorielle Locale

Analyse détaillée des termes :

- \(\vec{j}_Q\) : Densité de flux thermique (\(\text{W} \cdot \text{m}^{-2}\)). C'est un vecteur orienté dans le sens de l'écoulement de l'énergie.

- \(\vec{\nabla} T\) : Gradient de température (\(\text{K} \cdot \text{m}^{-1}\)). Ce vecteur pointe vers les zones les plus chaudes (sens de la plus forte augmentation de T).

- \(\kappa\) (ou \(\lambda\)) : Conductivité thermique (\(\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\)). C'est une propriété intrinsèque du matériau qui traduit son aptitude à transmettre l'agitation thermique.

- Le signe "moins" : Il est fondamental. Il assure la conformité avec le Second Principe de la Thermodynamique : la chaleur s'écoule spontanément des zones chaudes vers les zones froides (soit dans le sens opposé au gradient).

2. Conservation de l'Énergie & Régime Stationnaire

L'équation de la chaleur découle du premier principe de la thermodynamique (conservation de l'énergie). En l'absence de source de chaleur interne, elle s'écrit localement : \( \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = - \text{div}(\vec{j}_Q) \).

En régime stationnaire, la température ne dépend plus du temps (\(\frac{\partial T}{\partial t} = 0\)). Cela implique que la divergence du flux est nulle :

Conséquence physique majeure : Le flux thermique total \( P \) (en Watts) est conservatif. La puissance qui entre par une face de l'échantillon est exactement celle qui sort par l'autre face. Il n'y a ni accumulation ni perte d'énergie dans le volume.

3. Application au cas 1D (Barreau Isolé)

Dans notre configuration expérimentale, les pertes latérales sont nulles (isolation adiabatique). Le problème se réduit à une seule dimension \(x\). L'équation de la chaleur devient simplement : \( \frac{d^2 T}{dx^2} = 0 \).

La solution est une fonction affine : \( T(x) = A x + B \). Le profil de température est donc une droite parfaite. Le flux total \( P \) s'exprime en intégrant la densité de flux \( j_Q = \kappa \frac{\Delta T}{L} \) sur la section \( A \) :

Loi Macroscopique Intégrée

C'est cette formule exacte que nous manipulerons pour extraire \(\kappa\). Elle montre que pour augmenter le flux, il faut soit augmenter la conductivité ou la section, soit réduire la longueur, soit augmenter l'écart de température.

4. L'Analogie Électro-Thermique

Il existe une correspondance formelle parfaite entre les équations de la conduction électrique (Loi d'Ohm) et celles de la conduction thermique. Cette analogie permet d'utiliser les outils de résolution des circuits électriques pour les problèmes thermiques.

| Concept | ⚡ Électricité (Loi d'Ohm) | 🔥 Thermique (Loi de Fourier) |

|---|---|---|

| Potentiel | Tension \( U \) (Volts) | Température \( T \) (Kelvin) |

| Flux | Courant \( I \) (Ampères = C/s) | Puissance \( P \) (Watts = J/s) |

| Résistance | \( R_{elec} = \rho \frac{L}{A} \) (\(\Omega\)) | \( R_{th} = \frac{1}{\kappa} \frac{L}{A} \) (K/W) |

| Loi Fondamentale | \( U = R_{elec} \cdot I \) | \( \Delta T = R_{th} \cdot P \) |

La Résistance Thermique (\(R_{th}\)) : Elle quantifie la difficulté qu'a la chaleur à traverser un objet donné. Elle dépend de la géométrie de l'objet (\(L, A\)) ET du matériau (\(\kappa\)).

Exemple : Un mur de béton (\(\kappa\) moyen) peut avoir la même résistance thermique qu'une fine plaque de polystyrène (\(\kappa\) très faible) si le mur est suffisamment épais.

Correction : Calcul de la Conductivité Thermique d'un Matériau (Loi de Fourier)

Question 1 : Calcul de la Section de Passage \( A \)

Principe Physique

Dans le cadre de l'application de la loi de Fourier, le flux thermique \( P \) (exprimé en Watts) traverse la matière via une surface spécifique. Pour un échantillon de forme cylindrique, cette surface correspond à l'aire de la section droite du cylindre, perpendiculaire à la direction de propagation de la chaleur (axe x).

Cette surface \( A \) représente la "porte d'entrée" de l'énergie thermique. Plus cette surface est grande, plus la quantité de chaleur pouvant transiter pour un gradient donné est importante (analogie avec le diamètre d'un tuyau d'eau). Sa détermination précise est donc un prérequis indispensable pour relier la puissance électrique injectée à la conductivité intrinsèque du matériau.

Mini-Cours : Géométrie & Unités

1. Géométrie du Disque :

L'aire \( A \) (ou \( S \)) d'un disque est proportionnelle au carré de ses dimensions linéaires. Si vous doublez le diamètre, la surface est multipliée par 4 (\( 2^2 \)).

2. Analyse Dimensionnelle (Le piège des unités) :

L'unité légale du Système International (SI) pour une aire est le mètre carré (\( \text{m}^2 \)). Cependant, les instruments de laboratoire mesurent des longueurs en millimètres (mm).

La conversion n'est pas linéaire mais quadratique :

\[ 1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m} \]

\[ 1 \text{ mm}^2 = (10^{-3} \text{ m})^2 = 10^{-6} \text{ m}^2 \]

Il y a donc un facteur 1 000 000 entre le mètre carré et le millimètre carré. Une erreur ici fausse le résultat final d'un facteur un million !

Remarque Pédagogique : Métrologie

Pourquoi mesure-t-on le diamètre \( D \) et pas le rayon \( R \) ?

Les instruments de métrologie standard (pied à coulisse, micromètre) fonctionnent par "pincement" extérieur. Ils mesurent naturellement la distance maximale entre deux points opposés du cercle, c'est-à-dire le diamètre. Le rayon est une grandeur dérivée (calculée), et non mesurée directement. Il est donc plus rigoureux de noter \( D \) dans les données brutes.

Normes & Conventions

Selon la norme ISO 80000-3 (Grandeurs et unités - Espace et temps), le symbole recommandé pour l'aire est \( A \) (pour Area) ou \( S \) (pour Surface). Nous utiliserons \( A \) ici.

Formule(s) à utiliser

Au choix selon la variable de départ :

En fonction du rayon (Classique)

En fonction du diamètre (Directe)

Hypothèses de Calcul

Pour que ce calcul géométrique simple soit valide physiquement, nous posons les hypothèses suivantes :

- Géométrie parfaite : On suppose que la section est parfaitement circulaire sur toute la longueur (pas d'ovalisation ni de conicité du barreau).

- Stabilité dimensionnelle : On néglige la dilatation thermique. Le diamètre mesuré à 20°C est supposé constant même si l'échantillon chauffe à 85°C (le coefficient de dilatation des polymères \(\alpha \approx 10^{-4} \text{ K}^{-1}\) induit une erreur inférieure à 1%, négligeable devant les autres incertitudes).

Donnée(s) d'entrée

| Paramètre | Symbole | Valeur Nominale | Incertitude | Unité |

|---|---|---|---|---|

| Diamètre mesuré | \( D \) | 20.00 | \(\pm 0.02\) | mm |

Astuces de vérification

Vérification rapide : \( 20 \text{ mm} = 2 \text{ cm} \). Le rayon est \( 1 \text{ cm} \). L'aire est \( \pi \times 1^2 \approx 3.14 \text{ cm}^2 \).

Or, \( 1 \text{ cm}^2 = 0.0001 \text{ m}^2 \). Donc \( 3.14 \text{ cm}^2 = 3.14 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \).

Si votre calculatrice affiche une puissance de \( 10^{-3} \) ou \( 10^{-5} \), vous avez fait une erreur de conversion !

Calcul détaillé (Pas à pas)

Nous allons procéder en deux temps : conversion puis application de la formule.

Étape A : Conversion en mètres

C'est l'étape critique pour éviter les erreurs de puissance de 10. Nous convertissons immédiatement le diamètre en mètres.

Étape B : Détermination du rayon

La formule \( \pi R^2 \) étant la plus courante, nous calculons le rayon :

Nous obtenons un rayon de 1 cm (0.010 m). Cette valeur simple facilitera le carré.

Étape C : Calcul final de l'aire

Nous appliquons maintenant la formule de l'aire. Attention : seul le rayon est élevé au carré, pas \(\pi\).

Schémas : De la Réalité au Modèle

1. Mesure du Diamètre (Réalité)

Prise de cote au pied à coulisse.

2. Surface de Calcul (Modèle)

Section effective traversée par le flux.

Validation Visuelle

Géométrie Validée

Surface Calculée

Réflexions & Analyse du résultat

La valeur obtenue (\( A \approx 3.14 \text{ cm}^2 \)) est physiquement cohérente. Elle correspond approximativement à la surface d'une pièce de monnaie de 2 Euros. Une surface trop petite (< 1 mm²) empêcherait d'installer correctement les thermocouples, tandis qu'une surface trop grande (> 100 cm²) rendrait difficile le maintien de l'homogénéité thermique radiale. Le choix de 20mm est un compromis standard en laboratoire.

Points de vigilance (Erreurs fréquentes)

- Confusion Diamètre/Rayon : Utiliser la formule \( \pi \cdot D^2 \) au lieu de \( \pi \cdot R^2 \) conduit à un résultat 4 fois trop grand.

- Oubli du carré : Calculer \( \pi \times R \) au lieu de \( \pi \times R^2 \) donne une longueur et non une surface.

- Erreur de conversion : Diviser par 1000 pour passer de \( \text{mm}^2 \) à \( \text{m}^2 \) au lieu de diviser par \( 10^6 \).

Points à Retenir

L'essentiel à mémoriser pour l'examen :

- L'unité SI d'une aire est le \( \text{m}^2 \).

- La formule de l'aire d'un disque est \( A = \pi R^2 = \frac{\pi D^2}{4} \).

- Le facteur de conversion surfacique est le carré du facteur linéaire : \( (10^{-3})^2 = 10^{-6} \).

Le saviez-vous ?

Dans les nanomatériaux, la "surface spécifique" (surface réelle développée par les pores et les grains) peut être des milliers de fois supérieure à la surface géométrique que nous venons de calculer. Cependant, pour un flux thermique macroscopique, c'est bien la section géométrique apparente qui compte dans la loi de Fourier.

FAQ - Questions Étudiants

Puis-je laisser le résultat en mm² ?

Non. Dans la formule de Fourier, la conductivité \(\kappa\) est en W/(m.K) et la puissance en Watts (J/s). Pour que les unités s'annulent correctement et donnent un résultat cohérent, toutes les longueurs doivent impérativement être en mètres.

Combien de chiffres significatifs dois-je garder ?

La donnée du diamètre (20.00 mm) a 4 chiffres significatifs. Votre résultat intermédiaire ne doit pas en avoir moins pour éviter les erreurs d'arrondi, mais le résultat final peut être arrondi à 3 ou 4 chiffres significatifs cohérents avec l'incertitude expérimentale.

A vous de jouer

Quelle serait la surface approximative (en \( 10^{-4} \text{m}^2 \)) si le diamètre était réduit de moitié (10mm) ?

Indice : Si D est divisé par 2, l'aire est divisée par \( 2^2 = 4 \).

📝 Mémo Personnel

Toujours convertir mes longueurs en mètres (m) AVANT de commencer tout calcul de surface ou de volume. C'est le meilleur moyen d'éviter les erreurs de puissance de 10.

Question 2 : Différence de Température \( \Delta T \)

Principe Physique

La chaleur se déplace spontanément d'un corps chaud vers un corps froid pour tenter d'équilibrer les températures (Second principe de la thermodynamique).

La grandeur physique qui "pousse" ce flux d'énergie est la différence de température, notée \( \Delta T \).

C'est la force motrice du système, exactement comparable à la différence de potentiel (tension \( U \)) qui pousse les électrons dans un circuit électrique, ou à la différence de pression qui pousse l'eau dans un tuyau. Sans \( \Delta T \), il n'y a pas de flux thermique macroscopique.

Mini-Cours : Échelles de Température

1. Kelvin vs Celsius :

L'unité SI de la température est le Kelvin (K). C'est une échelle absolue (pas de valeurs négatives).

2. L'invariance de la Différence :

Une variation de 1 degré Celsius est exactement égale à une variation de 1 Kelvin. Les échelles sont simplement décalées, mais les "graduations" ont la même taille.

Par conséquent, pour une différence (un "Delta"), on a l'égalité stricte :

\[ \Delta T(\text{K}) = \Delta T(^\circ\text{C}) \]

Remarque Pédagogique : Rigueur

Dois-je tout convertir en Kelvin ?

En thermodynamique, c'est une règle de sécurité absolue : travaillez toujours en Kelvin. Même si pour une différence (\( \Delta T \)) le résultat est le même en Celsius, de nombreuses autres formules (comme la loi des gaz parfaits \( PV=nRT \) ou le rayonnement en \( T^4 \)) échouent catastrophiquement si on utilise des degrés Celsius. Prenez la bonne habitude dès maintenant !

Normes & Conventions

Norme ISO 80000-5 : Le symbole de la température thermodynamique est \( T \). L'unité est le kelvin (symbole K, sans le signe degré). On dit "20 kelvins" et non "20 degrés Kelvin".

Formule(s) à utiliser

Différence de potentiel thermique :

Loi des écarts

Hypothèses de Calcul

Pour que cette valeur soit pertinente dans la loi de Fourier :

- Régime stationnaire établi : Les températures \( T_{\text{chaud}} \) et \( T_{\text{froid}} \) ne varient plus dans le temps au moment de la mesure.

- Contact parfait : On suppose que la température mesurée par le thermocouple est exactement celle de la surface de l'échantillon (pas de saut de température dû à une mauvaise interface sonde/matière).

Donnée(s) d'entrée

| Paramètre | Symbole | Valeur Relevée | Incertitude | Unité |

|---|---|---|---|---|

| Température Source | \( T_{\text{chaud}} \) | 358.15 | \(\pm 0.1\) | K |

| Température Puits | \( T_{\text{froid}} \) | 298.15 | \(\pm 0.1\) | K |

Astuces de vérification

Vérification mentale :

\( 358 - 298 \approx 360 - 300 = 60 \).

L'ordre de grandeur est correct. Le résultat doit être positif car le flux va du chaud vers le froid. Si vous trouvez une valeur négative, vous avez inversé les termes (ce qui signifierait physiquement que le flux remonte le courant !).

Calcul détaillé (Pas à pas)

Le calcul est une simple soustraction, mais nous allons le poser proprement pour valider les unités.

Étape A : Identification des termes

On repère la température la plus élevée (entrée du flux) et la plus basse (sortie du flux).

Étape B : Soustraction

On applique la formule :

Schémas : Gradient Thermique

1. Niveaux de Température

2. Pente (Gradient)

La chute de température le long de la barre.

Validation Visuelle & Réflexions

Un écart de 60 K (ou 60°C) est significatif. C'est la différence entre une journée d'été caniculaire (35°C) et un congélateur (-25°C). Cette valeur élevée suggère que le matériau offre une résistance notable au passage de la chaleur, ce qui est attendu pour un isolant. Si le matériau était du cuivre, pour le même flux de 5W, l'écart de température serait imperceptible (quelques millièmes de degré).

Points de vigilance (Erreurs fréquentes)

- Confusion des signes : Calculer \( T_{\text{froid}} - T_{\text{chaud}} \) donne une valeur négative. Bien que mathématiquement juste pour une variation, en thermodynamique technique on utilise souvent la valeur absolue pour dimensionner, ou on l'intègre dans le signe "-" de la loi de Fourier.

- Mélange d'unités : Soustraire des Kelvin à des Celsius directement (\( 358 - 25 \)) donne un résultat aberrant. Convertissez toujours tout dans la même unité avant de calculer.

Points à Retenir

L'essentiel à mémoriser pour l'examen :

- \( \Delta T(\text{K}) = \Delta T(^\circ\text{C}) \).

- \( T(\text{K}) = T(^\circ\text{C}) + 273.15 \).

- Le gradient est la variation par unité de longueur : \( \frac{\Delta T}{L} \).

Le saviez-vous ?

Lord Kelvin (William Thomson) a défini cette échelle en 1848 pour qu'elle soit indépendante des propriétés de la matière (contrairement au mercure ou à l'alcool). Le "zéro absolu" (0 K) correspond à l'état d'entropie minimale théorique d'un cristal parfait.

FAQ - Questions Étudiants

Puis-je faire le calcul en degrés Celsius ?

Oui, uniquement pour une soustraction. \( 85^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C} = 60^\circ\text{C} \). Comme un écart de 1°C vaut 1 K, on a bien \( 60 \text{ K} \). C'est la seule opération où c'est autorisé sans risque.

Pourquoi 298.15 K et pas 300 K ?

298.15 K correspond exactement à 25°C, qui est la température standard de référence en chimie et physique des matériaux (Conditions Standard de Température et de Pression - CSTP variante).

A vous de jouer

Si la température froide était de 0°C (bain de glace fondante), quel serait le \( \Delta T \) ?

Indice : \( T_{\text{chaud}} = 85^\circ\text{C} \). \( T_{\text{froid}} = 0^\circ\text{C} \).

📝 Mémo Personnel

"Delta T, c'est l'écart". En Kelvin ou en Celsius, la taille de la marche est la même. Seul le point de départ de l'échelle change.

Question 3 : Calcul de la Conductivité Thermique \( \kappa \)

Principe Physique

C'est l'étape centrale du TP. Nous avons quantifié la cause (le gradient de température généré par le chauffage) et la géométrie du système. Nous cherchons maintenant à identifier la propriété intrinsèque du matériau qui "freine" ou "facilite" ce transfert d'énergie.

La conductivité thermique \( \kappa \) est une mesure de la facilité avec laquelle les porteurs de chaleur (ici les phonons, car c'est un isolant électrique) se propagent à travers le réseau atomique. Plus elle est élevée, plus le matériau transmet l'énergie cinétique d'agitation thermique.

Mini-Cours : Résistance vs Conductivité

1. Distinction fondamentale :

- La Conductivité (\( \kappa \)) : C'est une propriété intensive du matériau (comme la masse volumique). Elle ne dépend pas de la taille de l'échantillon. Un petit morceau ou un grand bloc du même matériau ont la même conductivité.

- La Conductance (\( G_{th} \)) ou Résistance (\( R_{th} \)) : Ce sont des propriétés extensives de l'objet (l'échantillon). Elles dépendent de la forme géométrique (\( L, A \)).

2. L'équation de liaison :

De la même manière que la résistance électrique \( R \) est liée à la résistivité \( \rho \) par la géométrie, la résistance thermique est liée à la conductivité : \[ R_{th} = \frac{L}{\kappa \cdot A} \]

Remarque Pédagogique : Le sens physique

Analogie Hydraulique :

Imaginez un tuyau d'eau.

- \( P \) (Flux) correspond au débit d'eau.

- \( \Delta T \) (Potentiel) correspond à la différence de pression.

- \( A \) (Section) est la largeur du tuyau.

- \( L \) (Longueur) est la longueur du tuyau.

- \( \kappa \) (Conductivité) correspond à la fluidité de l'eau (inverse de la viscosité).

Normes & Conventions

L'unité SI de la conductivité thermique est le Watt par mètre-Kelvin (\( \text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \)). Notez bien le "par mètre" et non "par mètre carré".

Formule(s) à utiliser

Loi de Fourier intégrée (1D) :

Formule de départ

Formule inversée (Ce qu'on cherche)

Hypothèses de Calcul

Ce calcul direct n'est valide que si :

- Le régime est stationnaire (flux constant).

- Le système est adiabatique latéralement (toute la puissance \( P \) injectée traverse la section \( A \), rien ne fuit sur les côtés).

- Le matériau est homogène et isotrope (la conductivité est la même partout).

Donnée(s) d'entrée

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Puissance | \( P \) | 5.0 | W |

| Longueur | \( L \) | 0.200 | m |

| Aire (Q1) | \( A \) | \( 3.1416 \times 10^{-4} \) | m² |

| Différence Temp. (Q2) | \( \Delta T \) | 60.0 | K |

Astuces de vérification

Analyse dimensionnelle rapide :

\( [W] \cdot [m] / ([m^2] \cdot [K]) = [W] / ([m] \cdot [K]) = \text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \).

Les unités "collent". Si vous aviez oublié de convertir L en mètres, vous auriez trouvé 53 000, ce qui est la conductivité d'un métal pur inexistant ! Toujours vérifier l'ordre de grandeur.

Calcul détaillé (Pas à pas)

Nous procédons à l'isolation de l'inconnue puis à l'application numérique.

Étape A : Manipulation Algébrique

On part de \( P = \kappa \frac{A \Delta T}{L} \). On multiplie par \( L \) des deux côtés :

On divise par \( (A \cdot \Delta T) \) :

Étape B : Substitution Numérique

On remplace par les valeurs SI :

Étape C : Résolution

Calculons d'abord le numérateur et le dénominateur séparément pour éviter les erreurs :

Division finale :

Schémas : Le Bilan des Flux

1. Visualisation du Flux

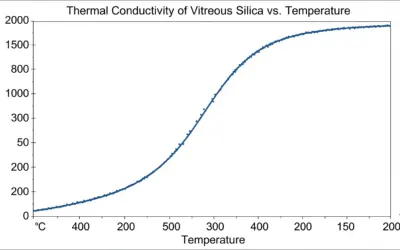

2. Où se situe notre matériau ?

Validation Visuelle & Réflexions

Le résultat de 53.1 W/mK est très élevé pour un polymère pur (habituellement < 0.5 W/mK), mais bien inférieur à un métal pur (Cuivre ~400 W/mK). Cela indique que le réseau de nanoparticules de silice (fortement conductrices) a atteint son seuil de percolation, créant des "autoroutes thermiques" à travers la matrice isolante. C'est un comportement typique des composites céramique/polymère haute performance.

Points de vigilance (Erreurs fréquentes)

- Confusion formule : Utiliser \( P = \frac{\kappa \cdot L}{A \cdot \Delta T} \) (inversion numérateur/dénominateur). Pensez aux unités pour vérifier !

- Oubli du facteur A : Oublier de multiplier par la surface donne un flux linéique et non une puissance totale.

- Signe Moins : La loi locale de Fourier a un signe moins (\( -\kappa \nabla T \)). Ici, nous utilisons les valeurs absolues macroscopiques (\( \Delta T > 0 \) et flux du chaud vers le froid), le signe est implicitement traité par le sens physique.

Points à Retenir

L'essentiel à mémoriser pour l'examen :

- Formule Clé : \( \kappa = \frac{P \cdot L}{A \cdot \Delta T} \).

- Unités : W, m, m², K. Résultat en W/(m·K).

- La conductivité est une propriété du matériau, pas de l'objet.

Le saviez-vous ?

Le diamant est l'un des meilleurs conducteurs thermiques naturels (\( \approx 2000 \text{ W/mK} \)), bien qu'il soit un isolant électrique. Cela prouve que la conduction thermique ne dépend pas uniquement des électrons libres, mais aussi très efficacement des phonons (vibrations).

FAQ - Questions Étudiants

Si je coupe la barre en deux (L/2), la conductivité change-t-elle ?

Non ! La conductivité \( \kappa \) est une propriété intrinsèque du matériau. Si vous réduisez \( L \) de moitié, pour une même puissance \( P \), le \( \Delta T \) sera divisé par 2, mais le rapport \( \kappa \) restera identique. C'est la résistance thermique qui sera divisée par 2.

Pourquoi ne pas utiliser des °C dans la formule ?

Bien que mathématiquement possible pour le terme \( \Delta T \), l'unité officielle de la conductivité utilise des Kelvin (\( \text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \)). Il est préférable de rester cohérent pour éviter toute confusion lors d'analyses dimensionnelles plus complexes.

A vous de jouer

Si la puissance de chauffe était doublée (10 W), quel serait le nouvel écart de température \( \Delta T \) attendu (en supposant \( \kappa \) constant) ?

Indice : \( \Delta T \) est proportionnel à \( P \).

📝 Mémo Personnel

"Kappa est constant". C'est l'identité du matériau. Si je change la forme (L, A) ou la sollicitation (P), c'est la Température qui s'adapte, pas la Conductivité.

Question 4 : Comparaison aux standards et Classification

Principe de l'Analyse Comparative

En physique des matériaux, obtenir une valeur numérique brute (ici \( 53.1 \text{ W}/\text{mK} \)) ne suffit pas. Il est impératif de la "faire parler" en la comparant à des valeurs de référence connues. La conductivité thermique est une propriété physique qui s'étend sur plusieurs ordres de grandeur. L'objectif est de positionner notre échantillon sur cette échelle pour déterminer sa fonction potentielle.

Mini-Cours : Le Spectre de la Conductivité

Les trois grandes familles thermiques :

- Isolants (\( \kappa < 1 \text{ W}/\text{mK} \)) : Gaz, mousses, bois, polymères. La chaleur y circule difficilement (phonons bloqués).

- Conducteurs Moyens (\( 1 < \kappa < 100 \text{ W}/\text{mK} \)) : Céramiques, oxydes, alliages métalliques (aciers, titane).

- Grands Conducteurs (\( \kappa > 100 \text{ W}/\text{mK} \)) : Métaux purs (Cuivre, Aluminium) et cristaux parfaits (Diamant).

Remarque Pédagogique : Le rôle de la structure

Pourquoi une telle différence ?

Dans les métaux, les électrons libres transportent l'énergie très vite. Dans les isolants, ce sont les vibrations (phonons) qui transmettent la chaleur, processus plus lent. Notre composite se situe entre les deux grâce à son réseau de percolation.

Normes

La classification des matériaux se réfère souvent aux standards ASTM E1225 (méthode du flux longitudinal comparatif) pour valider les ordres de grandeur des métaux et alliages.

Formule(s) à utiliser

Facteur d'amélioration (Gain) :

Hypothèses de Comparaison

Pour que la comparaison soit valide :

- Les valeurs de référence sont prises à la même température (\( T \approx 300 \text{ K} \)).

- Les matériaux comparés sont massifs (pas de mousses ou de structures poreuses qui fausseraient la densité).

Donnée(s) de Référence (à 300 K)

| Matériau | Famille | Conductivité \( \kappa \) (W/mK) |

|---|---|---|

| Polystyrène Expansé | Isolant | 0.03 - 0.04 |

| Époxy (Matrice seule) | Isolant (Polymère) | 0.25 (Moyenne) |

| Notre Échantillon | Composite | 53.1 |

| Acier au Carbone | Alliage Métallique | ~ 50 |

| Aluminium | Métal Pur | ~ 237 |

| Cuivre | Métal Pur | ~ 400 |

Astuces

Pensez "Logarithmique" : Sur un graphique linéaire, les isolants (0.1) et les mauvais conducteurs (10) sont écrasés près de zéro par le cuivre (400). Une échelle logarithmique est indispensable pour visualiser ces écarts.

Schémas : Positionnement Spectral

1. Échelle de Conductivité Thermique

Positionnement logarithmique de la valeur expérimentale.

2. Comparaison Directe

Comparaison visuelle des performances.

Calculs Détaillés

Quantifions l'apport de la nanostructuration en calculant le gain par rapport à la matrice pure.

On applique la formule du gain :

Interprétation : L'ajout des nanoparticules a multiplié la conductivité par plus de 200 ! C'est un résultat spectaculaire qui indique que nous avons dépassé le seuil de percolation.

Réflexions & Analyse Critique

Le matériau se comporte thermiquement comme un acier. C'est inattendu pour un plastique ! Cela signifie qu'il ne peut PAS servir d'isolant thermique. En revanche, il possède un rapport Conductivité / Densité exceptionnel.

Points de vigilance (Confusions fréquentes)

- Confusion Élec/Therm : Ce n'est pas parce qu'il conduit la chaleur qu'il conduit l'électricité.

- Effet d'échelle : Comparé au Cuivre, il reste médiocre. Comparé au plastique, il est excellent.

Points à Retenir

L'essentiel à mémoriser pour l'examen :

- Isolants usuels : \( \kappa \approx 0.04 \) à \( 0.2 \).

- Métaux usuels : \( \kappa \approx 50 \) (acier) à \( 400 \) (cuivre).

- Notre composite (\( \approx 50 \)) se situe dans une zone intermédiaire "hybride".

Le saviez-vous ?

L'aérogel de silice est l'un des meilleurs isolants solides connus (\( \kappa \approx 0.015 \text{ W}/\text{mK} \)). À l'opposé, le graphène peut atteindre \( 5000 \text{ W}/\text{mK} \) !

FAQ - Questions Étudiants

Est-ce que 53 W/mK c'est beaucoup ?

Pour un polymère, c'est énorme (x200). Pour un métal, c'est moyen. Pour une céramique, c'est élevé.

Pourquoi l'acier conduit moins que le cuivre ?

L'acier est un alliage. Les atomes étrangers perturbent le réseau cristallin et freinent le transport de chaleur.

A vous de jouer

Si on remplaçait notre barreau par du Cuivre (\( \kappa = 400 \)), de combien serait divisé l'écart de température ?

📝 Mémo Personnel

"Dis-moi combien tu conduis, je te dirai qui tu es". La valeur de \( \kappa \) est la carte d'identité thermique.

Question 5 : Conclusion sur la nature et l'usage du matériau

Principe de l'Analyse Matériau

L'objectif ici est de comprendre comment un matériau à base de plastique peut atteindre une telle performance et de déterminer à quoi il peut servir dans l'industrie aérospatiale.

Mini-Cours : La Physique des Composites

1. La Matrice (L'isolant) : Polymère amorphe, phonons diffusés, isolant (\( \kappa \approx 0.2 \)).

2. La Charge (Le conducteur) : Nanoparticules cristallines, très conductrices.

3. Le Seuil de Percolation : Point critique où les particules forment des chemins continus.

Remarque Pédagogique : Analogie du Trafic

Image mentale : Un sentier de pierres continues à travers une forêt dense permet de traverser vite.

Normes

Les matériaux spatiaux doivent respecter les normes de dégazage (ECSS-Q-ST-70) et de propriétés spécifiques.

Formule(s) à utiliser

Conductivité Spécifique :

Hypothèses

On suppose que le matériau est isotrope à l'échelle macroscopique (pas d'orientation préférentielle des particules).

Donnée(s) Comparatives

| Matériau | Conductivité \( \kappa \) | Densité \( \rho \) (g/cm³) | Ratio \( \kappa / \rho \) |

|---|---|---|---|

| Aluminium 2024 | 120 | 2.78 | 43 |

| Notre Composite | 53.1 | 1.45 | 36.6 |

| Époxy pur | 0.25 | 1.20 | 0.2 |

Astuces

Le poids est l'ennemi : Dans l'espace, envoyer 1 kg coûte 20 000€. Un matériau moins conducteur mais deux fois plus léger peut être gagnant !

Schémas : Microstructure et Application

1. Réseau de Percolation (Zoom x100 000)

2. Performance Spécifique

Calculs Détaillés

Comparons la performance spécifique par rapport à l'Aluminium 2024 (référence aéro).

Nous atteignons 85% de la performance thermique spécifique de l'aluminium, mais avec l'avantage décisif d'être isolant électrique et moulable en formes complexes.

Synthèse & Conclusion

Verdict : Ce matériau est un dissipateur thermique léger.

Son usage principal sera de remplacer des pièces métalliques (radiateurs, boîtiers) pour refroidir l'électronique de bord sans alourdir le satellite.

Points de vigilance

Anisotropie potentielle : Attention, si les nanoparticules s'alignent lors du moulage, la conductivité peut être différente selon l'axe.

Points à Retenir

- Un composite peut avoir des propriétés radicalement différentes de sa matrice.

- La conductivité thermique élevée + isolant électrique = propriété rare.

- La légèreté est un critère de performance clé.

Le saviez-vous ?

Pour augmenter encore la conductivité, on utilise parfois du diamant synthétique en poudre ou des nanotubes de carbone.

FAQ - Questions Étudiants

Peut-on l'utiliser pour isoler une maison ?

Non ! Avec \( \kappa = 53 \), c'est un pont thermique géant.

Est-ce qu'il fond si on chauffe trop ?

Oui, la matrice reste un polymère avec une température de transition vitreuse (Tg) limitée.

A vous de jouer

Quelle serait l'application idéale pour ce matériau ?

📝 Mémo Personnel

"Ce n'est pas parce que c'est du plastique que ça isole". La microstructure décide de tout.

Profil de Température Stationnaire

1. Analyse Physique du Régime Stationnaire

Dans un régime stationnaire, la distribution de température ne dépend pas du temps (\( \frac{\partial T}{\partial t} = 0 \)). L'équation de la chaleur en 1D sans source interne se réduit à l'équation de Laplace : \( \frac{d^2T}{dx^2} = 0 \). La solution générale de cette équation différentielle est une fonction affine de la forme \( T(x) = ax + b \), ce qui explique pourquoi le profil de température est une droite parfaite.

Cela signifie physiquement que le flux de chaleur qui entre à gauche est exactement égal au flux qui sort à droite. Il n'y a aucune accumulation d'énergie thermique dans le barreau.

2. Interprétation du Gradient Thermique

La pente de la droite (le coefficient directeur \( a \)) correspond au gradient de température \( \frac{dT}{dx} \). D'après la loi de Fourier, ce gradient est égal à \( -\frac{P}{\kappa A} \).

Que nous dit la pente ?

- Une pente forte (chute brutale de température) indiquerait un matériau très isolant (faible \( \kappa \)), car la chaleur a du "mal" à traverser, créant une grande différence de température pour un même flux.

- Une pente faible (droite presque horizontale) indiquerait un matériau très conducteur (comme le cuivre), où la chaleur se propage si bien que la température s'homogénéise rapidement.

3. Réalité Expérimentale : Les Résistances de Contact

Dans ce modèle idéal, la température est parfaitement continue. En réalité, aux interfaces entre la source chaude et l'échantillon (en \( x=0 \)) et entre l'échantillon et le puits froid (en \( x=L \)), il existe souvent des sauts de température microscopiques. C'est ce qu'on appelle la résistance thermique de contact. Elle est due à la rugosité microscopique des surfaces qui empêche un contact parfait atome-contre-atome. C'est pour minimiser cet effet que l'on utilise de la pâte thermique (graisse d'argent) lors du montage expérimental.

Laboratoire PMC

Physique de la Matière CondenséeNOTE DE CALCULS : CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

1. Synthèse des Paramètres & Résultats

2. Interprétation & Conclusion

Analyse : Le matériau testé présente une conductivité thermique (\(\kappa \approx 53.1 \text{ W}/\text{mK}\)) nettement supérieure à celle des polymères classiques (généralement < 0.5 W/mK).

Classification : Cette valeur place le composite dans la catégorie des conducteurs thermiques moyens, comparable à certaines céramiques techniques ou aciers alliés. Ce comportement valide l'hypothèse d'un réseau de percolation efficace des nanoparticules au sein de la matrice.

GLOSSAIRE TECHNIQUE

Quasi-particule correspondant à un quantum de vibration dans un réseau cristallin. C'est le principal vecteur de transport de la chaleur dans les matériaux isolants (non-métalliques).

État d'équilibre dynamique où les températures en tout point du système sont constantes dans le temps (\( \partial T / \partial t = 0 \)), bien qu'un flux d'énergie traverse le système.

Variation spatiale de la température (\( dT/dx \)). C'est le moteur du flux thermique : plus la différence de température sur une courte distance est grande, plus le flux est intense.

Propriété d'un matériau dont les caractéristiques (comme la conductivité \( \kappa \)) sont identiques quelle que soit la direction de mesure (x, y ou z).

Loi empirique reliant la conductivité thermique et électrique dans les métaux. (Note : Elle ne s'applique pas directement aux polymères étudiés ici).

Feedback

Chargement...

0 commentaires