Conduction Thermique dans les Verres Amorphes

Contexte : Physique de la Matière Condensée, Systèmes Désordonnés et Propriétés de Transport à Basse Température.

La compréhension du transport de la chaleur dans les solides isolants est l'un des piliers de la physique de la matière condensée. Dans un cristal parfait (comme le diamant ou le silicium pur), les atomes sont arrangés selon un motif périodique rigoureux. Cette symétrie permet aux vibrations atomiques de se propager sous forme d'ondes cohérentes appelées PhononsQuasi-particules représentant les vibrations quantifiées du réseau cristallin.. À basse température, ces phonons se comportent comme un gaz de particules quasi-libres : ils peuvent parcourir des distances macroscopiques sans rencontrer d'obstacles, ce qui confère aux cristaux une conductivité thermique exceptionnelle (bien supérieure à celle du cuivre à 20 K).

Cependant, la situation change radicalement dans les Matériaux AmorphesSolides ne possédant pas d'ordre à longue distance (ex: verre). tels que la silice vitreuse (\(a\text{-SiO}_2\)). Dans ces matériaux, l'absence d'ordre à longue distance agit comme un brouillard dense pour les ondes vibratoires. Le désordre structurel diffuse les phonons, réduisant drastiquement leur capacité à transporter l'énergie.

Pendant longtemps, on a pensé que la physique des verres à basse température serait une simple extension "sale" de celle des cristaux. Or, en 1971, les travaux pionniers de Zeller et Pohl ont révélé des anomalies universelles stupéfiantes. Au lieu de suivre la loi de Debye en \(T^3\), la capacité thermique des verres varie linéairement avec la température (\(T\)), et leur conductivité thermique présente un comportement unique : elle croît en \(T^2\) à très basse température (< 1 K), puis sature brutalement vers 10 K pour former un "plateau", avant de remonter à plus haute température.

Cet exercice vous plonge au cœur de ce mystère. Nous allons étudier un barreau de silice vitreuse utilisé dans un cryostat. Vous allez quantifier ces anomalies, manipuler le modèle des Systèmes à Deux Niveaux (TLS) — qui postule que des groupes d'atomes peuvent "tunneler" entre deux configurations d'équilibre — et vérifier si le concept même de phonon reste valide lorsque le libre parcours moyen devient comparable à la longueur d'onde (Critère de Ioffe-Regel). C'est une plongée fascinante à la frontière entre la mécanique quantique, la thermodynamique statistique et l'ingénierie cryogénique.

Remarque Pédagogique :

Cet exercice a été conçu pour marquer une rupture conceptuelle majeure dans votre apprentissage de la physique du solide. Jusqu'à présent, vous avez probablement étudié le modèle de Debye dans le cadre rassurant des réseaux cristallins parfaits, où la symétrie de translation simplifie tout : les ondes se propagent librement et la capacité thermique suit docilement une loi en \(T^3\). Ici, nous vous confrontons à la réalité complexe du désordre.

L'objectif pédagogique est triple :

- Démystifier l'échec des modèles classiques : Vous allez constater par le calcul que l'application naïve des formules du cristal au verre conduit à des résultats incohérents (comme un libre parcours moyen gigantesque si l'on ignore le désordre), forçant ainsi l'introduction de nouvelles théories comme les TLS.

- Comprendre l'Universalité : Ce que nous observons sur la silice n'est pas un cas isolé. Presque tous les solides amorphes, qu'il s'agisse de verres d'oxydes, de polymères ou de verres métalliques, présentent ces mêmes anomalies thermiques à basse température. C'est l'un des rares exemples en physique où le désordre engendre une forme d'universalité comportementale.

- Relier le microscopique au macroscopique : Vous verrez comment un phénomène purement quantique à l'échelle atomique (l'effet tunnel d'un groupe d'atomes) dicte directement une propriété d'ingénierie macroscopique (la capacité d'un matériau à isoler thermiquement un dispositif cryogénique).

En somme, cet exercice ne sert pas seulement à "appliquer des formules", mais à vous faire toucher du doigt la frontière actuelle de la recherche sur les systèmes désordonnés, où des questions fondamentales (comme la nature exacte du boson peak) restent encore ouvertes aujourd'hui.

Objectifs Pédagogiques

À l'issue de cet exercice, vous serez capable de :

-

1. Maîtriser le Modèle de Debye à Basse Température :

Comprendre pourquoi, à des températures proches du zéro absolu (\(T \ll \Theta_{\text{D}}\)), seules les ondes acoustiques de grande longueur d'onde sont excitées. Vous apprendrez à calculer la capacité thermique volumique \(C_{\text{v}}\) en utilisant la loi en \(T^3\), qui sert de référence théorique fondamentale pour tous les solides isolants.

-

2. Manipuler la Théorie Cinétique des Gaz de Phonons :

Transposer les concepts de la thermodynamique des gaz (comme la vitesse quadratique moyenne et le libre parcours moyen) au monde des quasi-particules. L'objectif est de savoir déduire une grandeur microscopique invisible (le libre parcours moyen \(l_{\text{mfp}}\)) à partir d'une mesure macroscopique (la conductivité thermique \(\kappa\)).

-

3. Analyser l'Impact du Désordre Structurel (Modèle TLS) :

Identifier les limites du modèle cristallin parfait. Vous devrez interpréter les écarts entre la théorie standard et les résultats expérimentaux sur les verres pour introduire le concept de Systèmes à Deux Niveaux (TLS). Il s'agit de comprendre comment des défauts dynamiques locaux peuvent limiter drastiquement le transport de chaleur par effet tunnel résonant.

-

4. Valider la Cohérence Physique (Critère de Ioffe-Regel) :

Acquérir le réflexe de vérifier la validité de vos modèles. Vous comparerez le libre parcours moyen calculé à la longueur d'onde thermique dominante \(\lambda_{\text{dom}}\) pour déterminer si les phonons peuvent encore être considérés comme des ondes bien définies ou si le transport devient diffusif/localisé.

-

5. Dimensionner un Système Cryogénique (Loi de Fourier) :

Relier la physique fondamentale à l'ingénierie. Vous appliquerez la loi de Fourier pour calculer un flux thermique réel (\(\Phi\)) dans une géométrie donnée, illustrant pourquoi les matériaux amorphes comme la silice sont des matériaux de choix pour l'isolation thermique dans les technologies quantiques et spatiales.

Données de l'étude

Nous étudions ici un échantillon macroscopique de Silice Vitreuse (\(a\text{-SiO}_2\)), archétype du solide amorphe. L'échantillon se présente sous la forme d'une tige cylindrique utilisée comme isolant thermique dans un cryostat.

L'expérience se déroule à une température cryogénique de \(T = 2.0 \text{ K}\). À cette température, proche du zéro absolu, les longueurs d'onde des porteurs de chaleur (les phonons) deviennent grandes (de l'ordre de plusieurs dizaines de nanomètres), et on pourrait s'attendre à ce qu'ils "ignorent" le désordre atomique local. Pourtant, la conductivité thermique mesurée est anormalement faible comparée à celle du quartz cristallin (sa forme ordonnée).

Notre but est de quantifier cette anomalie en comparant les prédictions théoriques du modèle de Debye (qui fonctionne bien pour les cristaux) avec les données expérimentales mesurées sur ce verre.

Fiche Technique / Données

Le tableau ci-dessous regroupe les paramètres physiques intrinsèques du matériau à 2K, ainsi que les dimensions géométriques de la tige étudiée.

Analyse des paramètres :

- Masse Volumique (\(\rho\)) : Indique la compacité du réseau vitreux.

- Vitesse du son (\(v_{\text{s}}\)) : Représente la vitesse de groupe moyenne des phonons acoustiques. Elle est fondamentale car elle détermine à quelle vitesse l'énergie thermique peut se propager.

- Conductivité (\(\kappa_{\text{exp}}\)) : La valeur de 0.025 W/(m.K) est très faible. Pour comparaison, un cristal de quartz pur à cette température aurait une conductivité des centaines de fois supérieure.

| Grandeur Physique | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Masse Volumique | \(\rho\) | 2200 | \(\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}\) |

| Vitesse du son moyenne | \(v_{\text{s}}\) | 4100 | \(\text{m} \cdot \text{s}^{-1}\) |

| Conductivité Thermique mesurée | \(\kappa_{\text{exp}}\) | 0.025 | \(\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\) |

| Température d'étude | \(T\) | 2.0 | \(\text{K}\) |

| Longueur Tige | \(L\) | 0.10 | \(\text{m}\) |

| Diamètre Tige | \(d\) | 0.002 | \(\text{m}\) |

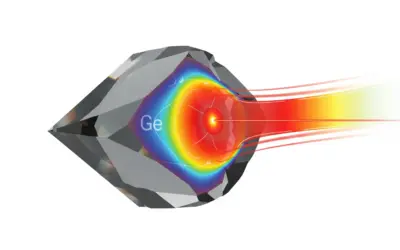

Structure Cristalline (Ordre)

Structure Amorphe (Désordre)

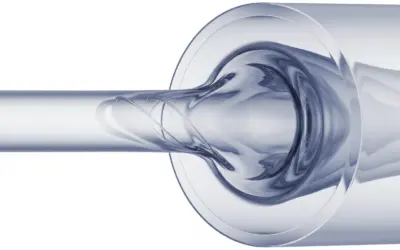

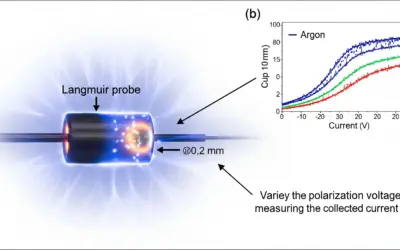

Dispositif Expérimental

Questions à traiter

- Estimer la Capacité Thermique Volumique \(C_{\text{v}}\) selon le modèle de Debye à \(T=2 \text{ K}\).

- Déduire le libre parcours moyen des phonons \(l_{\text{mfp}}\) à partir de la conductivité mesurée.

- Comparer ce libre parcours moyen à la longueur d'onde dominante des phonons thermiques.

- Calculer le flux thermique \(\Phi\) traversant la tige de silice.

Les bases théoriques

Dans les solides isolants électriques (diélectriques), comme la silice, les électrons sont fortement liés aux atomes et ne peuvent pas transporter d'énergie. Le transport de la chaleur est donc assuré exclusivement par les vibrations atomiques du réseau. Ces vibrations collectives se propagent sous forme d'ondes élastiques, dont les quanta d'énergie sont appelés PhononsParticule élémentaire de vibration mécanique..

À basse température, la physique de ces phonons est décrite par trois piliers théoriques fondamentaux que nous allons détailler ci-dessous.

1. Thermodynamique : Le Modèle de Debye (Régime Basse Température)

Peter Debye a proposé en 1912 un modèle traitant le solide comme un milieu continu élastique. À des températures très inférieures à la température de Debye (\(T \ll \Theta_{\text{D}}\)), seuls les modes de vibration de basse fréquence (les ondes acoustiques) ont assez d'énergie pour être excités.

Dans ce régime, la densité d'états vibrationnels \(g(\omega)\) varie comme le carré de la fréquence (\(\omega^2\)). En intégrant sur la distribution de Planck (statistique de Bose-Einstein), on démontre que l'énergie interne varie comme \(T^4\), et donc que la Capacité Thermique Volumique \(C_{\text{v}} = \partial U / \partial T\) suit une loi universelle en \(T^3\).

Loi de Debye (T << ΘD)

Signification physique : Cette formule nous dit que la capacité du matériau à stocker de la chaleur s'effondre rapidement quand la température baisse. C'est la référence théorique pour tous les solides cristallins. Si un matériau ne suit pas cette loi (comme les verres à \(T < 1\text{ K}\)), c'est le signe d'une physique exotique (comme les TLS).

2. Transport Microscopique : La Théorie Cinétique des Phonons

Pour comprendre comment la chaleur se déplace (et non plus comment elle est stockée), on utilise une analogie avec la théorie cinétique des gaz parfaits. On considère les phonons comme un "gaz de particules" se déplaçant dans le volume du solide.

La capacité de ce gaz à transporter de l'énergie dépend de trois facteurs :

- Combien de particules portent de l'énergie ? (\(\rightarrow C_{\text{v}}\))

- À quelle vitesse se déplacent-elles ? (\(\rightarrow v_{\text{s}}\), vitesse du son)

- Quelle distance parcourent-elles sans obstacle ? (\(\rightarrow l_{\text{mfp}}\))

Formule de la Conductivité Thermique

Le rôle clé du Libre Parcours Moyen (\(l_{\text{mfp}}\)) : C'est la variable critique.

- Dans un cristal parfait à basse température, il n'y a aucun obstacle (pas de défauts, peu d'autres phonons), donc \(l_{\text{mfp}}\) est gigantesque, limité uniquement par la taille de l'échantillon (effet de bord).

- Dans un verre, le désordre atomique agit comme une myriade d'obstacles. \(l_{\text{mfp}}\) est drastiquement réduit, ce qui explique pourquoi le verre est un si bon isolant thermique.

3. Phénoménologie Macroscopique : La Loi de Fourier

À l'échelle de l'ingénieur, on ne regarde plus les atomes mais les flux d'énergie globaux. La loi de Fourier est une loi empirique linéaire qui relie la cause (la différence de température) à l'effet (le flux de chaleur).

Loi de Fourier (1D)

Cette équation permet de dimensionner les systèmes réels. Elle montre que pour isoler thermiquement un composant (minimiser le flux \(\Phi\)), on a trois leviers :

- Choisir un matériau à faible \(\kappa\) (ex: Verre plutôt que Cuivre).

- Réduire la section de passage \(S\) (tiges fines).

- Augmenter la longueur du chemin thermique \(L\).

Correction : Conduction Thermique dans les Verres Amorphes

Question 1 : Estimation de \(C_{\text{v}}\) (Modèle Debye)

Principe

Le calcul de la capacité thermique volumique \(C_{\text{v}}\) est la première étape indispensable pour comprendre les propriétés thermiques d'un solide. Physiquement, cette grandeur mesure la "capacité de stockage" d'énergie du matériau sous forme de vibrations atomiques.

Pour effectuer cette estimation, nous nous appuyons sur le Modèle de Debye. Ce modèle traite le solide non pas comme un ensemble discret d'atomes, mais comme un milieu continu élastique capable de vibrer à différentes fréquences. À basse température, seules les ondes sonores de grande longueur d'onde (les modes acoustiques de basse fréquence) sont excitées thermiquement. Comme la silice vitreuse (\(a\text{-SiO}_2\)) possède une structure macroscopiquement isotrope (les propriétés sont les mêmes dans toutes les directions en moyenne), le modèle de Debye s'applique aussi bien qu'aux cristaux cubiques, à condition de rester à des températures suffisamment basses pour "gommer" le désordre atomique local.

Mini-Cours : D'où vient la loi en T³ ?

La dépendance en \(T^3\) n'est pas un hasard mathématique, elle découle de la structure tridimensionnelle de l'espace. Voici la chaîne logique :

- Dans un solide 3D, la densité d'états vibrationnels \(g(\omega)\) (le nombre de modes de vibration disponibles à une fréquence donnée) croît comme le carré de la fréquence : \(g(\omega) \propto \omega^2\).

- L'occupation de ces états est régie par la statistique quantique de Bose-Einstein, qui dépend de la température.

- L'énergie totale \(U\) est l'intégrale de \(g(\omega)\) pondérée par l'occupation et l'énergie \(\hbar\omega\). Cela donne une intégrale qui varie comme \(T^4\).

- La capacité thermique \(C_{\text{v}}\), étant la dérivée de l'énergie par rapport à la température (\(\partial U / \partial T\)), varie donc naturellement comme \(T^3\).

Remarque Pédagogique

Universalité à Basse Énergie : Il est crucial de noter que cette loi en \(T^3\) est universelle pour tous les solides isolants tridimensionnels, qu'ils soient cristallins (diamant, silicium) ou amorphes (verres, polymères). À très basse fréquence (grande longueur d'onde), l'onde "ne voit pas" si les atomes sont bien rangés ou non ; elle voit seulement un milieu élastique moyen caractérisé par sa densité et sa vitesse du son.

Normes et Constantes

Il n'existe pas de "norme ISO" pour le calcul théorique de Debye, car c'est un modèle fondamental. Cependant, la rigueur scientifique impose d'utiliser les constantes physiques fondamentales issues des dernières recommandations CODATA (Committee on Data for Science and Technology) :

- Constante de Boltzmann \(k_{\text{B}} \approx 1.3806 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}\).

- Constante de Planck réduite \(\hbar \approx 1.0545 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}\).

- Les paramètres du matériau (\(\rho\), \(v_{\text{s}}\)) sont tirés de bases de données de référence comme le CRC Handbook of Chemistry and Physics.

Formule(s)

Formules utilisées

Nous utilisons ici une forme condensée de la loi de Debye. Au lieu de recalculer toute l'intégrale avec les constantes fondamentales à chaque fois, on regroupe tous les termes constants dans un coefficient \(\beta\) spécifique au matériau.

Loi en T cube (Forme condensée)

Avec \(\beta \approx \frac{2\pi^2}{5} \frac{k_{\text{B}}^4}{\hbar^3 v_{\text{s}}^3}\) (approximation pour un mode moyen). Dans notre exercice, \(\beta\) est donné directement pour simplifier.

Hypothèses Fondamentales

Pour que ce calcul soit valide, nous devons accepter plusieurs hypothèses fortes :

- Basse Température (\(T \ll \Theta_{\text{D}}\)) : Nous supposons que la température de 2 K est très inférieure à la température de Debye de la silice (\(\Theta_{\text{D}} \approx 495 \text{ K}\)). Cela nous permet d'étendre la borne supérieure de l'intégrale de Debye à l'infini et d'obtenir la forme simple en \(T^3\).

- Relation de Dispersion Linéaire : Nous supposons que \(\omega = v_{\text{s}} k\) pour tous les phonons thermiques, ignorant la dispersion réelle aux bords de zone de Brillouin (ce qui est valide à 2 K car seuls les phonons de centre de zone sont excités).

- Négligence des modes optiques : Les modes de vibration internes aux tétraèdres \(\text{SiO}_4\) ont des fréquences trop élevées pour être activés à 2 K.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Coefficient Debye (Silice) | \(\beta\) | 0.20 | \(\text{J} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{K}^{-4}\) |

Astuces de Calcul

Analyse Dimensionnelle : C'est votre meilleur filet de sécurité. Vérifiez toujours la cohérence des unités :

\([C_{\text{v}}] = \text{J} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{K}^{-1}\).

Notre formule est \(\beta \times T^3\).

Les unités de \(\beta\) sont \(\text{J} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{K}^{-4}\).

Les unités de \(T^3\) sont \(\text{K}^3\).

Le produit donne bien : \((\text{J} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{K}^{-4}) \times \text{K}^3 = \text{J} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{K}^{-1}\). Tout va bien !

Schémas Situation Initiale (Avant Calcul)

Densité d'états g(ω)

Calcul(s)

Calcul Principal

Application numérique

Pour effectuer ce calcul, nous commençons par élever la température (2 K) à la puissance 3, car dans le régime de Debye, la capacité thermique augmente très rapidement avec la température. Cette étape traduit l'augmentation rapide du volume de l'espace des phases accessible aux phonons. Ensuite, nous multiplions ce résultat par le coefficient spécifique du matériau \(\beta\).

À \(T = 2.0 \text{ K}\) :

Calcul de Cv

Le résultat obtenu est de \(1.6 \text{ J} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{K}^{-1}\). Cette valeur est relativement faible, ce qui signifie que le matériau stocke très peu d'énergie thermique à cette température. Pour comparaison, l'eau à température ambiante a une capacité calorifique volumique de l'ordre de \(4\,180\,000 \text{ J} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{K}^{-1}\). La chute est vertigineuse à 2K !

Schémas Validation (Après Calcul)

Résultat : Capacité Thermique

Réflexions sur le résultat

Le fait de trouver une valeur aussi faible est physiquement cohérent. À 2 K, nous sommes très près du zéro absolu. L'agitation thermique est minimale : la grande majorité des modes de vibration du réseau sont "gelés" dans leur état fondamental quantique et ne peuvent pas stocker d'énergie. Seuls quelques phonons de très basse énergie sont actifs.

Points de vigilance

L'anomalie des Verres : Il est important de nuancer ce résultat. Bien que le modèle de Debye donne une bonne approximation de "base" à 2 K, dans les verres réels, il existe une capacité thermique excédentaire due aux Systèmes à Deux Niveaux (TLS). À très basse température (\(T < 1 \text{ K}\)), cette contribution varie linéairement avec \(T\) (\(C_{\text{v}} \propto T\)) et peut dominer le terme de Debye en \(T^3\). Cependant, à 2 K, le terme cubique de Debye a généralement repris le dessus, rendant notre calcul pertinent.

Points à Retenir

L'essentiel à mémoriser pour l'examen :

- \(C_{\text{v}} \propto T^3\) : C'est la signature des phonons acoustiques dans un réseau 3D à basse température.

- Cette loi est valable pour les cristaux comme pour les verres (pour la partie phonons).

- La constante \(\beta\) dépend inversement du cube de la vitesse du son : plus le matériau est rigide (vitesse du son élevée), plus sa capacité thermique est faible à basse T.

Le saviez-vous ?

L'échec d'Einstein : Avant Debye, Albert Einstein avait proposé en 1907 un modèle où tous les atomes vibraient indépendamment à la même fréquence. Bien que révolutionnaire (introduisant la quantification), ce modèle prédisait une chute exponentielle de la capacité thermique (\(e^{-\Theta/T}\)) à basse température, ce qui contredisait les expériences montrant une loi en \(T^3\). Debye a corrigé cela en introduisant les ondes couplées (phonons).

FAQ

Pourquoi néglige-t-on les phonons optiques ?

Les phonons optiques correspondent à des mouvements d'atomes en opposition de phase au sein de la maille élémentaire. Ces modes ont une fréquence minimale non nulle (et souvent élevée). À 2 K, l'énergie thermique \(k_{\text{B}} T\) est bien trop faible pour exciter ces modes (le facteur de Boltzmann \(e^{-E/k_{\text{B}}T}\) est quasi-nul). Ils sont "gelés" et ne contribuent pas à \(C_{\text{v}}\).

A vous de jouer

Si la température double (passant de 2 K à 4 K), par quel facteur est multipliée la capacité thermique ? (Indice : regardez la puissance de T).

📝 Mémo Rapide

À basse température : "Debye = T au cube".

Question 2 : Calcul du Libre Parcours Moyen \(l_{\text{mfp}}\)

Principe

L'objectif de cette question est d'extraire une information microscopique fondamentale (la distance moyenne parcourue par les phonons sans collision) à partir d'une mesure macroscopique expérimentale (la conductivité thermique). Nous utilisons pour cela l'inversion de la formule cinétique des gaz, une démarche classique en physique du solide pour sonder la dynamique interne de la matière.

Mini-Cours : Analogie des Gaz

La théorie cinétique appliquée aux solides : Imaginez les phonons comme les particules d'un gaz qui transportent de l'énergie à travers le matériau. Pour qu'un transport thermique efficace ait lieu, trois conditions doivent être réunies :

- Avoir des porteurs d'énergie disponibles (quantifiés par \(C_{\text{v}}\)).

- Que ces porteurs se déplacent rapidement (vitesse \(v_{\text{s}}\)).

- Qu'ils puissent parcourir une longue distance sans être déviés ou absorbés (libre parcours moyen \(l_{\text{mfp}}\)).

Dans un verre, les "chocs" qui limitent \(l_{\text{mfp}}\) sont principalement causés par le désordre statique de la structure atomique.

Remarque Pédagogique

Comparaison Cristal vs Verre : Dans un cristal parfait de même composition (quartz) à cette température, \(l_{\text{mfp}}\) serait limité uniquement par la taille physique de l'échantillon (plusieurs millimètres voire centimètres), car le réseau périodique ne diffuse pas les phonons. Ici, nous nous attendons à une valeur bien plus faible, signature de la nature amorphe du matériau.

Normes

Il n'y a pas de norme industrielle spécifique pour ce calcul théorique, mais la démarche suit les standards académiques de la physique de la matière condensée (traités de Kittel ou Ashcroft & Mermin).

Formule(s)

Formules utilisées

Nous partons de la formule standard de la conductivité thermique \(\kappa = \frac{1}{3} C_{\text{v}} v_{\text{s}} l_{\text{mfp}}\) et nous l'inversons algébriquement pour isoler l'inconnue \(l_{\text{mfp}}\).

Relation Cinétique Inversée

Hypothèses

Ce calcul repose sur plusieurs simplifications importantes qu'il faut garder à l'esprit :

- Approximation du gaz de phonons : On traite les paquets d'ondes vibratoires comme des particules ponctuelles classiques subissant des collisions, ce qui est valide tant que les phonons sont bien définis.

- Vitesse constante : On suppose que tous les phonons thermiques se déplacent à la vitesse du son moyenne \(v_{\text{s}}\), ignorant la dispersion complexe (valide à basse fréquence/grande longueur d'onde).

- Isotropie : Le verre est statistiquement isotrope à l'échelle macroscopique, donc la conductivité \(\kappa\) et le libre parcours moyen \(l_{\text{mfp}}\) sont des scalaires, et non des tenseurs directionnels.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Conductivité mesurée | \(\kappa_{\text{exp}}\) | 0.025 | \(\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\) |

| Vitesse du son | \(v_{\text{s}}\) | 4100 | \(\text{m} \cdot \text{s}^{-1}\) |

| Capacité Thermique (Q1) | \(C_{\text{v}}\) | 1.6 | \(\text{J} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{K}^{-1}\) |

Astuces

Piège fréquent : Attention aux unités de la capacité thermique ! Vérifiez toujours que \(C_{\text{v}}\) est exprimé en capacité volumique (\(\text{J} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{K}^{-1}\)) et non en capacité molaire (\(\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\)) souvent donnée dans les tables thermodynamiques. Si vous avez la valeur molaire, il faut la multiplier par la densité et diviser par la masse molaire.

Schémas Situation Initiale (Avant Calcul)

Modèle Gaz de Phonons

Calcul(s)

Étape 1 : Le Numérateur

Commençons par calculer le numérateur de notre fraction. Il dépend directement de la conductivité thermique mesurée expérimentalement. Le facteur 3 provient de la dimensionnalité de l'espace (3 dimensions) dans la moyenne des vitesses quadratiques (\(\langle v_x^2 \rangle = v^2/3\)).

Ce chiffre 0.075 est notre base de calcul, représentant la conductivité pondérée par la géométrie spatiale du transport.

Étape 2 : Le Dénominateur

Ensuite, calculons le dénominateur. Celui-ci représente le "potentiel de transport" intrinsèque du matériau : c'est le produit de la quantité de chaleur qu'il peut stocker (\(C_{\text{v}}\), calculé à la Question 1) par la vitesse à laquelle cette énergie peut se déplacer (\(v_{\text{s}}\)).

Notez la valeur élevée (6560). C'est ce terme inertiel important au dénominateur qui va réduire la valeur finale du libre parcours moyen.

Étape 3 : Division Finale

Nous pouvons maintenant effectuer la division pour obtenir le libre parcours moyen. Dimensionnellement, nous divisons des \([W/(m \cdot K)]\) par des \([W/(m^2 \cdot K)]\), ce qui nous laisse bien des mètres \([m]\).

Le résultat brut en mètres est peu lisible et difficile à interpréter physiquement.

Étape 4 : Conversion d'unités

Pour mieux visualiser cette distance à l'échelle microscopique, convertissons-la en micromètres (\(1 \text{ m} = 10^6 \, \mu\text{m}\)) :

Nous obtenons environ 11,4 micromètres. C'est le résultat final.

Schémas Validation (Après Calcul)

Comparaison d'Échelle

Réflexions sur le résultat

La valeur obtenue (\(\approx 11.4 \mu\text{m}\)) est gigantesque par rapport à la distance interatomique (quelques Angströms, \(10^{-10}\) m). Cela signifie qu'à 2 K, malgré le désordre apparent du verre à l'échelle atomique, les phonons de grande longueur d'onde "voient" un milieu relativement homogène. Ils peuvent voyager sur de très longues distances (traverser des milliers de couches atomiques) avant d'être diffusés. Le désordre atomique est "lissé" à cette échelle.

Points de vigilance

Limite du modèle : Ce libre parcours moyen diminue très vite si on augmente la température (vers 10 K). À 10 K, les phonons deviennent plus énergétiques (leur longueur d'onde raccourcit) et ils commencent à "sentir" fortement les défauts du verre, faisant chuter \(l_{\text{mfp}}\) jusqu'à atteindre le fameux "plateau".

Points à Retenir

L'essentiel à mémoriser :

- La conductivité thermique est proportionnelle au libre parcours moyen (\(l_{\text{mfp}}\)).

- Dans un verre à très basse température, \(l_{\text{mfp}}\) est grand mais fini (limité par les TLS), contrairement à un cristal où il serait limité par les bords.

Le saviez-vous ?

Le paradoxe du verre : À température ambiante, le verre est un isolant thermique médiocre car son libre parcours moyen est très court (quelques distances atomiques). Mais à 2 K, son \(l_{\text{mfp}}\) de 11 micromètres en fait un "mauvais" isolant comparé à sa propre structure désordonnée, bien que toujours 1000 fois moins conducteur qu'un cristal pur !

FAQ

Pourquoi l_mfp est-il si grand ?

Car à 2 K, les phonons ont une grande longueur d'onde (voir Q3) et interagissent peu avec les défauts atomiques de petite taille (diffusion de Rayleigh en \(1/\lambda^4\)).

A vous de jouer

Si la conductivité double, comment varie \(l_{\text{mfp}}\) (à \(C_{\text{v}}\) constant) ?

📝 Mémo

Kappa = 1/3 C v l.

Question 3 : Comparaison avec la longueur d'onde \(\lambda_{\text{dom}}\)

Principe

Maintenant que nous avons estimé la distance moyenne entre deux chocs (\(l_{\text{mfp}}\)), nous devons nous poser une question fondamentale de mécanique quantique : nos "particules" (les phonons) sont-elles bien définies ? Pour qu'une quasi-particule (ici, un paquet d'ondes vibratoires) ait un sens physique, elle doit pouvoir osciller plusieurs fois avant d'être diffusée. Autrement dit, sa "durée de vie" spatiale (\(l_{\text{mfp}}\)) doit être supérieure à son extension spatiale propre (sa longueur d'onde \(\lambda\)). C'est ce qu'on appelle le critère de Ioffe-Regel.

Mini-Cours : La validité du modèle corpusculaire

En physique du solide, nous traitons les vibrations collectives comme un "gaz de phonons". Cette image est valide tant que les ondes peuvent se propager librement sur une distance significative. Si le désordre est tel que l'onde est diffusée dès qu'elle fait une oscillation (c'est-à-dire si \(l_{\text{mfp}} \approx \lambda\)), l'interférence destructive devient dominante. Le concept de "particule se déplaçant à une vitesse v" s'effondre. Le transport ne se fait plus par propagation balistique, mais par une diffusion complexe d'énergie entre modes localisés.

Remarque Pédagogique

Pourquoi "dominante" ? À une température \(T\) donnée, le spectre thermique contient une distribution de fréquences (spectre de Planck). Cependant, pour les estimations d'ordre de grandeur, on considère uniquement les phonons "thermiques" les plus représentatifs, c'est-à-dire ceux dont l'énergie est proche de l'énergie thermique moyenne \(E \approx k_{\text{B}}T\).

Normes

Critère standard de la matière condensée (limite Ioffe-Regel : \(k l \sim 1\)).

Formule(s)

Formules utilisées

Nous cherchons la longueur d'onde \(\lambda\) associée à un phonon d'énergie \(E = 3 k_{\text{B}} T\) (le facteur 3 vient de l'intégration sur le spectre de corps noir, souvent approximé à \(\pi\) ou simplement ignoré pour l'ordre de grandeur, ici nous prenons l'approximation standard \(\hbar \omega \approx 3 k_B T\)).

En utilisant la relation de dispersion linéaire \(\omega = v_{\text{s}} k\) et la définition \(k = 2\pi / \lambda\), on obtient :

Longueur d'onde thermique dominante

Note : Ici \(h\) est la constante de Planck (non réduite), reliée à \(\hbar\) par \(h = 2\pi \hbar\).

Hypothèses

Ce calcul suppose que :

- La relation de dispersion est linéaire (vitesse du son constante), ce qui est très bien vérifié à 2 K (basses fréquences).

- L'approximation du phonon dominant à \(3 k_{\text{B}} T\) est représentative de l'ensemble du spectre thermique participant au transport.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Constante de Planck | \(h\) | \(6.626 \times 10^{-34}\) | J.s |

| Constante de Boltzmann | \(k_{\text{B}}\) | \(1.38 \times 10^{-23}\) | J/K |

| Vitesse du son | \(v_{\text{s}}\) | 4100 | m/s |

Astuces

Ordre de grandeur : Le rapport \(h/k_{\text{B}}\) vaut environ \(4.8 \times 10^{-11} \text{ K}\cdot\text{s}\). C'est un facteur de conversion "Température <-> Fréquence" très utile à connaître par cœur en physique statistique.

Schémas Situation Initiale (Avant Calcul)

Phonon Thermique

Calcul(s)

Étape 1 : Le Numérateur (Action x Vitesse)

Calculons d'abord le produit de la constante de Planck par la vitesse du son. Ce terme représente en quelque sorte la "quantité de mouvement" de l'onde associée à une fréquence unitaire.

Étape 2 : Le Dénominateur (Énergie Thermique)

Calculons l'énergie thermique caractéristique du système à 2 Kelvin. Le facteur 3 provient de l'approximation du pic de la distribution de Bose-Einstein.

Étape 3 : Division et Résultat

Nous divisons maintenant le numérateur par le dénominateur pour obtenir la longueur d'onde en mètres.

Étape 4 : Conversion en Nanomètres

Pour une meilleure lisibilité, convertissons en nanomètres (\(1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}\)) et en micromètres.

Nous obtenons une longueur d'onde d'environ 33 nanomètres. C'est une dimension "mésoscopique" : c'est grand par rapport à un atome (0.1 nm), mais petit par rapport à notre libre parcours moyen calculé précédemment.

Schémas Validation (Après Calcul)

Comparaison Visuelle

Réflexions et Conclusion

En comparant nos deux résultats : \(l_{\text{mfp}} \approx 11\,400 \text{ nm}\) et \(\lambda_{\text{dom}} \approx 33 \text{ nm}\).

Le rapport \(l_{\text{mfp}} / \lambda_{\text{dom}} \approx 345\) est très largement supérieur à 1.

Conclusion physique : Le critère de Ioffe-Regel est largement satisfait. À 2 K, les phonons sont des quasi-particules bien définies qui peuvent osciller plus de 300 fois avant de subir une collision. Le modèle du "gaz de phonons" utilisé à la question 2 était donc parfaitement justifié à cette température.

Points de vigilance

La catastrophe à 10 K : Si nous avions fait ce calcul à 10 K, \(\lambda\) aurait diminué (plus d'énergie) et \(l_{\text{mfp}}\) aurait chuté drastiquement (plus de diffusion). On se serait rapproché du ratio 1, marquant l'entrée dans le régime du "Plateau" où la description par gaz de phonons échoue.

Points à Retenir

L'essentiel à mémoriser :

- Critère de Ioffe-Regel : \(k l_{\text{mfp}} \gg 1\) ou \(l_{\text{mfp}} \gg \lambda\). C'est la condition sine qua non pour parler d'ondes propagatives.

- La longueur d'onde des phonons thermiques est inversement proportionnelle à la température (\(\lambda \propto 1/T\)).

Le saviez-vous ?

Diffraction : Ces 33 nm ne sont pas anodins. C'est l'échelle de taille des structures supramoléculaires dans certains verres. Si les phonons ont cette longueur d'onde, ils subissent une diffusion de Rayleigh très forte (\(\propto \omega^4\)), ce qui explique la chute brutale de la conductivité quand on monte en température.

FAQ

Pourquoi utilise-t-on le facteur 3 dans \(3k_{\text{B}}T\) ?

C'est une approximation issue de la loi de déplacement de Wien appliquée aux phonons. Le maximum de la densité d'énergie spectrale se trouve autour de \(\hbar \omega \approx 2.82 k_{\text{B}} T\), que l'on arrondit souvent à 3 pour les ordres de grandeur.

A vous de jouer

Si T augmente, est-ce que \(\lambda\) augmente ou diminue ? (1 = augmente, 2 = diminue)

📝 Mémo

Plus c'est chaud, plus la longueur d'onde est courte (comme pour la lumière bleue vs rouge).

Question 4 : Calcul du Flux Thermique Macroscopique

Principe

Pour relier la conductivité thermique microscopique à une grandeur d'ingénierie, nous utilisons la loi de Fourier en régime stationnaire unidimensionnel.

Mini-Cours : Analogie Électrique

Loi d'Ohm Thermique : Il est très utile de voir ce problème comme un circuit électrique :

- La différence de température \(\Delta T\) est analogue à la différence de potentiel (tension) \(U\).

- Le flux thermique \(\Phi\) (en Watts) est analogue au courant électrique \(I\) (en Ampères).

- L'objet possède une Résistance Thermique \(R_{\text{th}}\) qui s'oppose au passage du flux.

La loi de Fourier s'écrit alors : \(\Delta T = R_{\text{th}} \times \Phi\), tout comme \(U = R \times I\).

Pour une barre de longueur \(L\) et de section \(S\), la résistance thermique est \(R_{\text{th}} = \frac{L}{\kappa S}\).

Remarque Pédagogique

L'enjeu Cryogénique : En cryogénie (physique des très basses températures), chaque Watt de chaleur qui fuit vers la zone froide est un ennemi. Les réfrigérateurs à dilution (utilisés pour les ordinateurs quantiques) ont des puissances de refroidissement infimes (quelques micro-Watts à 100 mK). Calculer et minimiser ce flux \(\Phi\) est donc vital pour le fonctionnement de la machine.

Normes

Ce type de calcul suit les standards de conception thermique en ingénierie cryogénique et spatiale (ESA/NASA standards for thermal control).

Formule(s)

Formules utilisées

La loi de Fourier sous sa forme intégrée pour un barreau de section constante :

Loi de Fourier Intégrée

Où \(S = \pi r^2 = \pi (d/2)^2\) est l'aire de la section transversale.

Hypothèses

Pour que cette formule simple soit valide, nous supposons :

- Régime permanent : Les températures aux extrémités sont stables et ne changent pas avec le temps.

- Pas de pertes latérales : Le barreau est dans le vide (cas d'un cryostat), donc pas de convection. À 2 K, le rayonnement thermique (loi de Stefan-Boltzmann en \(T^4\)) est totalement négligeable.

- Conductivité constante : Sur la petite différence de température \(\Delta T = 0.1 \text{ K}\), on considère que \(\kappa\) ne varie pas significativement.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Longueur de la tige | \(L\) | 0.10 | \(\text{m}\) |

| Diamètre de la tige | \(d\) | 0.002 | \(\text{m}\) (2 mm) |

| Différence de Température | \(\Delta T\) | 0.1 | \(\text{K}\) |

| Conductivité (mesurée) | \(\kappa_{\text{exp}}\) | 0.025 | \(\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})\) |

Astuces

Conversion : Attention au piège classique ! Le diamètre est donné en millimètres (mm). Il faut impérativement le convertir en mètres (m) avant de le mettre au carré pour calculer la surface, sinon votre résultat sera faux d'un facteur 1 000 000 !

Schémas Situation Initiale (Avant Calcul)

Géométrie du Barreau

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul de la Surface \(S\)

La première étape est purement géométrique. Nous devons calculer l'aire de la section transversale de la tige. Commençons par déterminer le rayon en mètres, car le diamètre est donné en millimètres.

Avec ce rayon de \(10^{-3} \text{ m}\), nous pouvons calculer la surface du disque \(S = \pi r^2\).

Cette surface est très faible (\(\approx 3 \text{ mm}^2\)), ce qui est un facteur clé pour limiter le passage de la chaleur.

Étape 2 : Application Numérique de la Loi de Fourier

Nous appliquons maintenant la loi de Fourier intégrée. La formule relie le flux \(\Phi\) à la conductivité, la surface et le gradient de température.

Commençons par évaluer le terme du gradient thermique \(\frac{\Delta T}{L}\), qui représente la "pente" de température le long de la tige.

Ce terme vaut 1, ce qui simplifie le calcul. Nous multiplions maintenant la conductivité mesurée par la surface calculée précédemment.

Effectuons la multiplication des coefficients :

Pour respecter la notation scientifique standard, déplaçons la virgule :

Ce chiffre est peu lisible. Convertissons-le en nano-Watts (\(\text{nW}\)), sachant que \(1 \text{ nW} = 10^{-9} \text{ W}\). Cela revient à multiplier par \(10^9\).

Nous obtenons 78.5 nano-Watts. C'est le flux thermique final traversant la tige.

Schémas Validation (Après Calcul)

Résultat : Flux de Chaleur

Réflexions et Interprétation

Le résultat (\(78.5 \text{ nW}\)) est une puissance extrêmement faible. Pour donner un ordre d'idée, la lumière d'un pointeur laser standard est d'environ 1 milli-Watt (\(10^{-3}\) W), soit plus de 10 000 fois plus puissante que ce flux thermique ! Cela confirme que la silice vitreuse, combinée à une géométrie élancée (longue et fine), constitue un excellent "frein" thermique, idéal pour isoler les étages les plus froids d'un cryostat.

Points de vigilance

Ne pas confondre Flux et Énergie : \(\Phi\) est une puissance (Joules par seconde). Ce n'est pas une quantité d'énergie statique, mais un débit constant. Si on attend 10 secondes, l'énergie transférée sera \(785 \text{ nJ}\).

Points à Retenir

L'essentiel à mémoriser :

- La Loi de Fourier permet de passer de la propriété du matériau (\(\kappa\)) à la performance du système (\(\Phi\)).

- La Résistance Thermique d'un barreau est \(R_{\text{th}} = L / (\kappa S)\).

- Pour isoler : diminuer \(\kappa\), diminuer \(S\), augmenter \(L\).

Le saviez-vous ?

Cryostats à Dilution : Dans ces machines qui descendent proche du zéro absolu (quelques mK), la puissance de refroidissement disponible est souvent de l'ordre du micro-Watt (\(\mu\text{W}\)). Un flux de fuite de quelques nW est donc tout à fait acceptable, car il ne représente qu'une fraction négligeable (0.1% à 1%) du budget thermique.

FAQ

Pourquoi ne pas utiliser du plastique ?

On le fait souvent (Vespel, Nylon) ! Ils ont une conductivité encore plus faible que le verre. Mais la silice est parfois préférée pour sa rigidité, sa stabilité dimensionnelle ou sa transparence optique si on veut faire passer de la lumière (fibres optiques).

A vous de jouer

Si on double le diamètre de la tige (de 2mm à 4mm), par combien le flux est-il multiplié ? (Attention au carré !)

📝 Mémo

Flux = Conductivité x (Surface / Longueur) x Écart de T.

Bilan : L'Anomalie Universelle des Verres

Ce schéma synthétise l'un des mystères les plus célèbres de la physique de la matière condensée. Alors que la théorie classique (Debye) prédit un comportement identique pour tous les solides isolants à basse température, l'expérience révèle une divergence fondamentale entre l'ordre (cristal) et le désordre (verre).

Analyse Détaillée des Régimes

À très basse température, la conductivité thermique des verres suit une loi en \(\kappa \propto T^{2}\) (environ), contrairement au \(T^3\) des cristaux. Ce comportement est expliqué par le modèle des Systèmes à Deux Niveaux (TLS). Des groupes d'atomes peuvent "tunneler" entre deux configurations d'énergie quasi-identiques. Ces TLS agissent comme des centres diffusants très efficaces pour les phonons de basse énergie, limitant leur libre parcours moyen.

C'est l'anomalie la plus frappante. Vers 10 Kelvin, la conductivité cesse d'augmenter et forme un plateau. À cette température, la longueur d'onde des phonons thermiques devient comparable à l'échelle des fluctuations de densité du verre (quelques nanomètres). Le désordre structurel diffuse les ondes si violemment que le libre parcours moyen \(l_{\text{mfp}}\) chute jusqu'à atteindre la longueur d'onde elle-même (\(l_{\text{mfp}} \approx \lambda\)). On atteint la limite de Ioffe-Regel : les phonons ne sont plus des ondes bien définies, le transport devient diffusif, voire localisé.

Au-delà du plateau, la conductivité recommence à augmenter. De nouveaux modes de vibration, souvent appelés "modes localisés" ou "boson peak", contribuent au transport d'énergie par des mécanismes de saut (hopping) ou par une augmentation de la capacité thermique qui compense la saturation du libre parcours moyen.

Comparaison Cristal vs Verre

- Le Cristal (Gris) : Présente un "Pic de Phonons". À basse T, \(l_{\text{mfp}}\) est limité uniquement par la taille de l'échantillon (effet de bord), d'où une conductivité très élevée. Le pic correspond au moment où les processus Umklapp (collisions phonon-phonon) commencent à dominer et à faire chuter la conductivité.

- Le Verre (Bleu) : Ne possède pas de pic. Le désordre intrinsèque limite le transport bien avant que les processus Umklapp ne deviennent pertinents. C'est pourquoi le verre est un bien meilleur isolant thermique cryogénique que le quartz cristallin.

📝 Grand Mémo : Ce qu'il faut retenir absolument

Voici la synthèse des points clés méthodologiques et physiques abordés dans cet exercice :

-

📉

Basse Température : Comportement Non-Debye

Dans un cristal isolant parfait, la conductivité thermique à basse température suit une loi en \(T^3\), car elle est dominée par la capacité thermique \(C_{\text{v}}\) (loi de Debye) tandis que le libre parcours moyen est constant (limité par les dimensions de l'échantillon).

Cependant, dans les verres amorphes, la conductivité suit une loi anormale en \(T^{1.8 \sim 2.0}\) pour \(T < 1 \text{ K}\). Cette dépendance plus faible indique que le libre parcours moyen n'est pas constant mais diminue lorsque la température augmente, même à très basse température. Cela est dû à une interaction spécifique avec des défauts dynamiques propres à l'état vitreux. -

🛑

Le Plateau Universel (vers 10 K)

Vers 10 Kelvin, on observe une anomalie universelle : la conductivité thermique cesse d'augmenter et forme un "plateau". À cette température, la longueur d'onde des phonons thermiques devient comparable à la taille des inhomogénéités structurelles du verre (clusters d'atomes, cycles).

Le mécanisme de diffusion devient extrêmement efficace (diffusion de Rayleigh ou résonante), provoquant une chute drastique du libre parcours moyen \(l_{\text{mfp}}\). On atteint alors la limite de Ioffe-Regel : le libre parcours moyen devient de l'ordre de la longueur d'onde (\(l_{\text{mfp}} \approx \lambda\)). Le concept même de phonon (onde plane propagative) perd son sens, et le transport d'énergie devient diffusif. -

🎲

Modèle TLS (Systèmes à Deux Niveaux)

Pour expliquer les anomalies à très basse température (< 1 K), Anderson, Halperin et Varma (1972) ont proposé le modèle des "Two-Level Systems" (TLS). Dans la structure désordonnée d'un verre, certains groupes d'atomes peuvent occuper deux positions d'équilibre d'énergie très proche, séparées par une barrière de potentiel.

À basse température, ces atomes ne peuvent pas franchir la barrière par activation thermique, mais ils peuvent passer d'un puits à l'autre par effet tunnel quantique. Ces systèmes absorbent et réémettent des phonons de manière résonante, agissant comme des centres diffusants très efficaces qui limitent la conductivité thermique bien en dessous de la limite cristalline. -

🔌

Application : Isolation Cryogénique

Malgré des densités et des vitesses du son similaires à celles de leurs homologues cristallins (comme le quartz pour la silice), les verres sont de bien meilleurs isolants thermiques à basse température.

Le désordre structurel "tue" le transport balistique des phonons sur de longues distances. C'est pourquoi les matériaux amorphes (verres, plastiques, résines époxy, Vespel) sont systématiquement utilisés pour fabriquer les supports et les entretoises dans les cryostats à dilution, afin de minimiser les fuites thermiques entre les étages à différentes températures.

🎛️ Simulateur : Comportement Thermique

Visualisez l'évolution de la conductivité thermique \(\kappa\) en fonction de la température \(T\) (échelle Log-Log).

Paramètres du Matériau

📝 Quiz final : Expert en Désordre

1. Comment évolue la capacité thermique \(C_{\text{v}}\) d'un cristal parfait à très basse température ?

2. Quelle est la cause principale du "Plateau" de conductivité thermique vers 10 K dans les verres ?

3. Que décrit le modèle TLS (Two-Level Systems) à très basse température (< 1 K) ?

4. Pourquoi utilise-t-on du Vespel ou de l'époxy plutôt que du cuivre pour les supports dans un cryostat ?

5. Quelle est la condition pour qu'un phonon soit considéré comme une "bonne" quasi-particule ?

📚 Glossaire Détaillé

- Phonon

-

Définition : En physique de la matière condensée, un phonon est une quasi-particule représentant un quantum d'énergie de vibration mécanique qui se propage à travers un réseau atomique. C'est l'analogue sonore du photon pour la lumière.

Rôle dans l'exercice : Dans les isolants électriques (comme la silice), les électrons sont immobiles et ne transportent pas de chaleur. Ce sont donc les phonons qui sont les uniques vecteurs de l'énergie thermique. On les modélise souvent comme un "gaz de phonons" se déplaçant dans le matériau.

Propriétés clés : Ils possèdent une énergie \(E = \hbar \omega\) et une impulsion (quasi-moment) \(\vec{p} = \hbar \vec{k}\). À basse température, seuls les phonons de grande longueur d'onde (acoustiques) sont peuplés.

- TLS (Two-Level Systems)

-

Définition : Acronyme pour Systèmes à Deux Niveaux. C'est un modèle théorique fondamental introduit en 1972 (par Anderson, Halperin, Varma et Phillips) pour décrire la dynamique microscopique des verres à très basse température (\(T < 1 \text{ K}\)).

Mécanisme : Dans la structure désordonnée d'un verre, certains groupes d'atomes peuvent occuper deux positions d'équilibre d'énergie quasi-équivalente, séparées par une barrière de potentiel. À ces températures cryogéniques, l'énergie thermique est insuffisante pour franchir la barrière par activation "classique", mais le passage se fait par effet tunnel quantique.

Impact : Ces systèmes absorbent et réémettent les phonons de manière résonante, agissant comme des centres diffusants extrêmement efficaces qui limitent la conductivité thermique bien en dessous de celle des cristaux.

- Conductivité Thermique (\(\kappa\))

-

Définition : Grandeur physique macroscopique caractérisant la capacité d'un matériau à conduire la chaleur. Elle relie le flux de chaleur \(\vec{j}_{\text{Q}}\) au gradient de température \(\vec{\nabla}T\) via la loi de Fourier : \(\vec{j}_{\text{Q}} = -\kappa \vec{\nabla}T\).

Formule cinétique : Pour un isolant, elle est décrite par la relation \(\kappa = \frac{1}{3} C_{\text{v}} v_{\text{s}} l_{\text{mfp}}\). Elle dépend donc de trois facteurs : la quantité de chaleur que le matériau peut stocker (\(C_{\text{v}}\)), la vitesse à laquelle l'énergie se déplace (\(v_{\text{s}}\)) et la distance moyenne parcourue sans obstacle (\(l_{\text{mfp}}\)).

Dépendance : Dans les verres, \(\kappa\) a un comportement unique : elle varie en \(T^2\) à très basse température, forme un plateau vers 10 K, puis remonte.

- Matériau Amorphe (Verre)

-

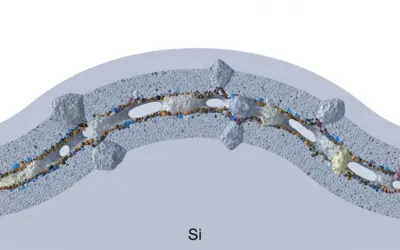

Définition : État solide de la matière caractérisé par l'absence d'ordre cristallin à longue distance. Bien que les atomes soient liés chimiquement de manière rigide (c'est un solide), leur arrangement spatial ressemble à un instantané figé d'un liquide.

Structure : Dans la silice vitreuse (\(a\text{-SiO}_2\)), l'unité de base (le tétraèdre \(\text{SiO}_4\)) est bien respectée (ordre à courte distance), mais les angles de connexion entre tétraèdres varient aléatoirement, empêchant la formation d'un réseau périodique (désordre à longue distance).

Conséquence physique : Ce désordre structurel brise la symétrie de translation, rendant impossible la propagation balistique des ondes sur de très longues distances, contrairement à un cristal parfait.

- Plateau (Anomalie thermique)

-

Définition : Caractéristique universelle de la courbe de conductivité thermique des matériaux amorphes. Vers 10 Kelvin, la conductivité cesse d'augmenter avec la température et reste quasi-constante sur une petite plage, formant un "plat" visible en échelle log-log.

Explication physique : C'est le régime où la longueur d'onde des phonons thermiques (\(\lambda\)) devient comparable à la taille des fluctuations de densité du verre (quelques nanomètres). La diffusion devient extrêmement forte (diffusion de Rayleigh sur les hétérogénéités), provoquant une chute brutale du libre parcours moyen jusqu'à atteindre la limite physique de Ioffe-Regel (\(l_{\text{mfp}} \approx \lambda\)).

- Libre Parcours Moyen (\(l_{\text{mfp}}\))

-

Définition : Distance moyenne parcourue par une particule (ici un phonon) entre deux collisions successives qui modifient sa direction ou son énergie.

Régimes :

- Dans un cristal pur à basse T : Il est limité par la taille de l'échantillon (effet de bord), donc \(l_{\text{mfp}} \approx \text{constante}\).

- Dans un verre à basse T : Il est limité par les TLS et diminue quand T augmente (\(l_{\text{mfp}} \propto T^{-1}\)).

- Limite de Ioffe-Regel : C'est la limite basse théorique où \(l_{\text{mfp}}\) devient égal à la longueur d'onde du phonon. En dessous, le concept d'onde ne tient plus.

- Limite de Ioffe-Regel

-

Définition : Critère fondamental en physique du transport ondulatoire. Il stipule qu'une onde ne peut pas se propager si son libre parcours moyen devient inférieur à sa longueur d'onde divisée par \(2\pi\) (soit \(k l_{\text{mfp}} < 1\)).

Contexte : Dans le "Plateau" des verres, les phonons atteignent cette limite. Le transport d'énergie ne se fait plus par des ondes étendues, mais par un mécanisme diffusif complexe entre modes localisés (parfois appelés "fractons" ou modes du "boson peak").

Feedback

Chargement...

0 commentaires