Étude Dynamique d'une Comète (67P)

Contexte : La Mécanique CélesteBranche de l'astronomie qui applique les principes de la physique (en particulier la gravitation universelle) pour expliquer le mouvement des astres..

Les comètes, vestiges glacés de la formation du système solaire, suivent des orbites très elliptiques autour du Soleil. Leur étude dynamique, régie par les lois de Kepler et la gravitation universelle de Newton, nous renseigne sur leurs origines et leur évolution. Cet exercice se concentre sur la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko, célèbre cible de la mission spatiale Rosetta, pour appliquer ces principes fondamentaux.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à appliquer les lois fondamentales de la mécanique orbitale (lois de Kepler, conservation de l'énergie) pour caractériser l'orbite et la vitesse d'un objet céleste réel.

Objectifs Pédagogiques

- Appliquer la 3ème loi de Kepler pour lier période et demi-grand axe.

- Calculer les points clés d'une orbite : périhélie et aphélie.

- Utiliser l'équation de la "vis-viva" pour calculer des vitesses orbitales.

- Comprendre la relation entre distance, vitesse, et énergie orbitale.

Données de l'étude : Comète 67P

Fiche Technique

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Mission d'étude | Rosetta (ESA) |

| Type d'orbite | Courte période (Famille de Jupiter) |

| Découverte | 1969 |

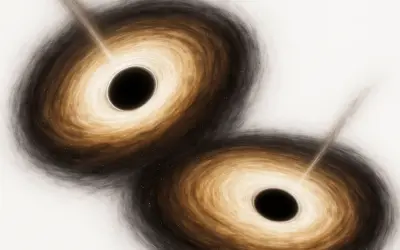

Schéma d'une Orbite Cométaire Elliptique

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Période orbitale | \(T\) | 6.45 | ans |

| Demi-grand axe | \(a\) | 3.46 | UA |

| Excentricité | \(e\) | 0.64 | (sans unité) |

| Produit GM (Soleil) | \(\mu\) | \(1.327 \times 10^{20}\) | m³/s² |

| Unité Astronomique | UA | \(1.496 \times 10^{11}\) | m |

Questions à traiter

- Vérifier la cohérence de la période \(T\) et du demi-grand axe \(a\) en utilisant la 3ème loi de Kepler.

- Calculer la distance de la comète au Soleil à son périhélie (\(q\)) et à son aphélie (\(Q\)).

- Calculer la vitesse de la comète à son périhélie (\(v_p\)).

- Calculer la vitesse de la comète à son aphélie (\(v_a\)).

- Comparer et discuter les vitesses \(v_p\) et \(v_a\) en lien avec les lois de Kepler.

Les bases de la Mécanique Céleste

Pour résoudre cet exercice, nous avons besoin de deux ensembles d'outils fondamentaux : les lois de Kepler, qui décrivent la forme et la cadence des orbites, et les principes de conservation (énergie et moment cinétique), qui nous donnent les vitesses.

1. Lois de Kepler et Géométrie de l'Ellipse

La 1ère loi de Kepler stipule que les orbites sont des ellipses dont le Soleil occupe l'un des foyers. Les points clés sont :

- Le Périhélie (q) : point le plus proche du Soleil. \(q = a(1-e)\)

- L'Aphélie (Q) : point le plus éloigné du Soleil. \(Q = a(1+e)\)

2. L'équation de la "Vis-viva" (Conservation de l'Énergie)

Cette équation cruciale donne la vitesse \(v\) d'un objet à n'importe quelle distance \(r\) du Soleil, connaissant le demi-grand axe \(a\) de son orbite :

\[ v^2 = \mu \left( \frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right) \]

Où \(\mu = GM_{\text{Soleil}}\) est le paramètre gravitationnel standard du Soleil.

Correction : Étude Dynamique d'une Comète (67P)

Question 1 : Vérification de la 3ème loi de Kepler

Principe

Nous allons calculer la période orbitale \(T\) (en secondes) en utilisant la formule de Kepler et le demi-grand axe \(a\) (converti en mètres). Ensuite, nous convertirons ce résultat en années pour le comparer à la valeur donnée de 6.45 ans.

Mini-Cours

La 3ème loi de Kepler, \(T = 2\pi \sqrt{a^3 / \mu}\), est l'outil fondamental pour lier le temps (période) et l'espace (taille de l'orbite). Il est impératif d'utiliser des unités cohérentes : mètres (m), secondes (s), et m³/s².

Remarque Pédagogique

L'objectif ici est de valider les données de l'énoncé. C'est une bonne pratique scientifique : ne jamais prendre les données pour acquises et toujours vérifier leur cohérence avec les lois fondamentales.

Normes

Nous utilisons les constantes astrophysiques standards (UA et \(\mu\)) fournies dans les données de l'exercice.

Hypothèses

Nous faisons les hypothèses simplificatrices suivantes pour ce calcul :

- Nous traitons un problème à deux corps (Soleil + Comète) uniquement.

- La masse de la comète est négligeable devant la masse du Soleil (\(m_c \ll M_{\odot}\)).

- Nous ignorons les perturbations gravitationnelles des autres planètes (comme Jupiter).

Formule(s)

Conversion d'unités

3ème Loi de Kepler

Donnée(s)

Les données nécessaires pour cette question sont :

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Demi-grand axe | \(a\) | 3.46 | UA |

| Produit GM (Soleil) | \(\mu\) | \(1.327 \times 10^{20}\) | m³/s² |

| Unité Astronomique | UA | \(1.496 \times 10^{11}\) | m |

Astuces

Une version simplifiée de la 3e loi de Kepler (valable uniquement pour le système solaire) est \(T^2 = a^3\), où \(T\) est en années et \(a\) est en UA.

Essayons : \(T^2 = (3.46)^3 \approx 41.42\).

Donc, \(T = \sqrt{41.42} \approx 6.436 \text{ ans}\).

Cela confirme notre calcul complet et sert de vérification rapide !

Schéma (Avant les calculs)

Ce schéma illustre le paramètre clé de notre calcul : le demi-grand axe \(a\), qui est la mesure de la "taille" de l'orbite.

Définition du Demi-grand axe (\(a\))

Calcul(s)

Étape 1 : Conversion de \(a\) en mètres

La constante \(\mu\) est en m³/s², nous devons donc convertir notre demi-grand axe \(a\) de UA en mètres.

Étape 2 : Calcul de la période \(T\) en secondes

Maintenant, nous insérons les valeurs de \(a\) (en m) et \(\mu\) dans la 3ème loi de Kepler.

Étape 3 : Conversion de \(T\) en années

Pour comparer avec la donnée, nous convertissons les secondes en années (en divisant par 3600s/h, 24h/j, et 365.25j/an).

Schéma (Après les calculs)

Le calcul confirme la donnée. Le résultat est que la comète effectue un tour complet de son orbite en 6.45 ans.

Illustration de la Période Orbitale

Réflexions

Notre valeur calculée est \(T \approx 6.44 \text{ ans}\). La valeur donnée est \(T = 6.45 \text{ ans}\). L'écart est minime (moins de 0.2%) et s'explique par les arrondis dans les constantes et les perturbations gravitationnelles (ex: de Jupiter) non prises en compte dans notre calcul simplifié.

Points de vigilance

L'erreur la plus commune est de mélanger les unités. N'utilisez jamais les UA dans un calcul avec \(\mu\) en m³/s². Convertissez tout en mètres et secondes d'abord.

Points à retenir

- La 3ème loi de Kepler (\(T^2 \propto a^3\)) est le lien fondamental entre la taille et la durée d'une orbite.

- La version simplifiée \(T^2 = a^3\) (T en années, a en UA) est une astuce mnémotechnique et de vérification très puissante.

Le saviez-vous ?

Johannes Kepler a formulé ses trois lois empiriquement, en se basant sur les décennies d'observations méticuleuses de Mars par Tycho Brahe. Il a publié la 3ème loi (\(T^2 \propto a^3\)) en 1619. Ce n'est que des décennies plus tard, en 1687, qu'Isaac Newton a fourni l'explication physique de *pourquoi* ces lois fonctionnent, en les dérivant de sa loi universelle de la gravitation.

FAQ

Questions fréquentes sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

En utilisant la même méthode, quelle serait la période (en années) d'un astéroïde dont le demi-grand axe est \(a = 5.2 \text{ UA}\) (orbite de Jupiter) ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 1 :

- Concept Clé : 3ème loi de Kepler.

- Formule Essentielle : \(T = 2\pi \sqrt{a^3 / \mu}\).

- Point de Vigilance Majeur : Cohérence des unités (m, s, m³/s²).

Question 2 : Calcul du périhélie (\(q\)) et de l'aphélie (\(Q\))

Principe

Nous utilisons les définitions géométriques du périhélie (point le plus proche) et de l'aphélie (point le plus éloigné) en fonction du demi-grand axe \(a\) et de l'excentricité \(e\). Ces deux points sont les extrêmes de l'orbite elliptique.

Mini-Cours

Pour toute ellipse, la distance du centre à un foyer est \(c = a \times e\). Le Soleil est à un foyer.

- Le périhélie est la distance du foyer au point le plus proche : \(q = a - c = a - ae = a(1-e)\).

- L'aphélie est la distance du foyer au point le plus éloigné : \(Q = a + c = a + ae = a(1+e)\).

Remarque Pédagogique

Comprendre le périhélie et l'aphélie est la clé pour visualiser "l'espace de vie" de la comète. Notez à quel point l'excentricité élevée (\(e=0.64\)) étire cette orbite, la faisant passer de l'intérieur de l'orbite de Mars à l'extérieur de celle de Jupiter.

Normes

Il s'agit de définitions géométriques standards des coniques (ellipses), établies et utilisées par l'Union Astronomique Internationale (UAI) pour décrire les orbites.

Hypothèses

Nous supposons que l'orbite est une ellipse parfaite et stable, ce qui est une approximation pour les calculs de base. En réalité, elle est légèrement perturbée à chaque passage.

Formule(s)

Distance au Périhélie

Distance à l'Aphélie

Donnée(s)

Les données nécessaires sont :

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Demi-grand axe | \(a\) | 3.46 | UA |

| Excentricité | \(e\) | 0.64 |

Astuces

Vérifiez toujours votre calcul en additionnant vos résultats : \(q + Q\) doit être égal à \(2 \times a\).

\(1.2456 + 5.6744 = 6.92\).

\(2 \times 3.46 = 6.92\). Le calcul est cohérent.

Schéma (Avant les calculs)

Ce schéma montre comment le périhélie \(q\) et l'aphélie \(Q\) sont définis par rapport au demi-grand axe \(a\) et à la position du Soleil (Foyer).

Géométrie Périhélie (\(q\)) et Aphélie (\(Q\))

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul du périhélie \(q\)

Nous appliquons la formule du périhélie en utilisant \(a = 3.46\) et \(e = 0.64\).

Étape 2 : Calcul de l'aphélie \(Q\)

Nous faisons de même pour l'aphélie.

Schéma (Après les calculs)

Ce schéma met les distances calculées (\(q \approx 1.25\) UA, \(Q \approx 5.67\) UA) à l'échelle du système solaire interne pour visualiser la trajectoire de la comète 67P.

Orbite de 67P à l'échelle (1 UA = 40px)

Réflexions

Le périhélie (\(q \approx 1.25 \text{ UA}\)) se situe entre l'orbite de la Terre (1 UA) et celle de Mars (1.52 UA). L'aphélie (\(Q \approx 5.67 \text{ UA}\)) se trouve au-delà de l'orbite de Jupiter (5.2 UA). L'orbite est donc très allongée, ce qui est typique pour une comète.

Points de vigilance

Assurez-vous que votre excentricité \(e\) est bien inférieure à 1. Si \(e > 1\), l'orbite est hyperbolique et la formule de l'aphélie n'a pas de sens (l'objet s'échappe à l'infini).

Points à retenir

- Les distances périhélie \(q\) et aphélie \(Q\) dépendent directement de \(a\) (taille) et \(e\) (forme).

- \(q = a(1-e)\) (distance minimale)

- \(Q = a(1+e)\) (distance maximale)

Le saviez-vous ?

L'orbite de la Terre a aussi un périhélie (en janvier) et un aphélie (en juillet), mais comme notre excentricité est très faible (\(e \approx 0.0167\)), la différence de distance au Soleil n'est que de 3.4%.

FAQ

Voici quelques questions fréquentes sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle serait la distance à l'aphélie (en UA) de la comète de Halley (\(a \approx 17.8 \text{ UA}\), \(e \approx 0.967\)) ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 2 :

- Concept Clé : Géométrie de l'ellipse.

- Formules : \(q = a(1-e)\) et \(Q = a(1+e)\).

Question 3 : Calcul de la vitesse au périhélie (\(v_p\))

Principe

Nous utilisons l'équation de la "vis-viva" (conservation de l'énergie) pour trouver la vitesse. Au périhélie, la distance au Soleil est \(r = q\). Nous devons utiliser les valeurs en mètres.

Mini-Cours

L'équation de la "vis-viva" (force vive) est une conséquence directe de la conservation de l'énergie mécanique (\(E_{m} = E_c + E_p\)).

- \(E_c = \frac{1}{2}mv^2\) (Énergie cinétique)

- \(E_p = -\frac{\mu m}{r}\) (Énergie potentielle gravitationnelle)

Remarque Pédagogique

Cette question applique la conservation de l'énergie. La comète "échange" de l'énergie potentielle (hauteur/distance) contre de l'énergie cinétique (vitesse). Au point le plus bas (périhélie), l'énergie potentielle est minimale, donc la vitesse est maximale.

Normes

La formule de la "vis-viva" est une loi universelle de la gravitation Newtonienne, applicable à toutes les orbites elliptiques (planètes, satellites, comètes) dans un système à two corps.

Hypothèses

Nous supposons qu'aucune force non-gravitationnelle (comme le dégazage de la comète ou la pression de radiation solaire) n'affecte sa vitesse, et que l'énergie mécanique totale est conservée.

Formule(s)

Équation de la vis-viva

Donnée(s)

Nous avons besoin des valeurs en mètres calculées précédemment :

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Périhélie (m) | \(q\) | 1.2456 UA \(\approx 1.863 \times 10^{11}\) | m |

| Demi-grand axe (m) | \(a\) | 3.46 UA \(\approx 5.176 \times 10^{11}\) | m |

| Produit GM (Soleil) | \(\mu\) | \(1.327 \times 10^{20}\) | m³/s² |

Astuces

Séparez bien les termes \(2/q\) et \(1/a\) avant de les soustraire pour éviter les erreurs de calcul. Assurez-vous que le résultat de la parenthèse est positif, sinon l'orbite ne serait pas elliptique !

Schéma (Avant les calculs)

Visualisation de l'échange d'énergie : en "tombant" de l'aphélie vers le périhélie, l'énergie potentielle (liée à la hauteur/distance) est convertie en énergie cinétique (vitesse).

Conversion Énergie Potentielle \(\to\) Cinétique

Calcul(s)

Étape 1 : Conversion des distances en mètres

Nous devons d'abord convertir nos distances \(a\) (du Q1) et \(q\) (du Q2) en mètres pour les utiliser avec \(\mu\).

Étape 2 : Calcul des termes inverses

Maintenant, calculons les parties \(\frac{2}{q}\) et \(\frac{1}{a}\) de la formule.

Étape 3 : Calcul de \(v_p^2\)

Soustrayons les termes et multiplions par \(\mu\).

Étape 4 : Calcul de \(v_p\)

Prenons la racine carrée pour trouver la vitesse finale.

Schéma (Après les calculs)

Le résultat est une vitesse de 34.18 km/s. Ce schéma illustre ce vecteur vitesse au point de périhélie.

Zoom sur la Vitesse au Périhélie (\(v_p\))

Réflexions

Une vitesse de 34 176 m/s, ou 34.18 km/s, est extrêmement rapide. C'est plus rapide que la vitesse de la Terre sur son orbite (environ 30 km/s). Cela est dû au fait que la comète "tombe" vers le Soleil depuis une grande distance.

Points de vigilance

N'oubliez pas de prendre la racine carrée à la fin ! Une erreur fréquente est de s'arrêter à \(v^2\). Pensez aussi à la cohérence des unités (mètres, secondes, m³/s²) pour tous les termes.

Points à retenir

- L'équation de la "vis-viva" est l'outil principal pour calculer la vitesse en tout point d'une orbite.

- \(v^2 = \mu (2/r - 1/a)\)

Le saviez-vous ?

La vitesse de libération est la vitesse nécessaire pour échapper à l'attraction d'un corps. Elle est donnée par \(v_{lib}^2 = 2\mu/r\). Si \(a \to \infty\) (orbite parabolique), la formule de la vis-viva devient \(v^2 = 2\mu/r\). La vitesse au périhélie est donc juste sous la vitesse de libération.

FAQ

Questions fréquentes sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle est la vitesse orbitale (en km/s) de la Terre ? (Indice : orbite quasi-circulaire, \(a \approx r \approx 1 \text{ UA}\)).

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 3 :

- Concept Clé : Conservation de l'Énergie.

- Formule : Équation de la vis-viva \(v^2 = \mu(2/r - 1/a)\).

- Point de Vigilance : Unités SI (mètres, secondes) et racine carrée.

Question 4 : Calcul de la vitesse à l'aphélie (\(v_a\))

Principe

Nous pouvons réutiliser l'équation de la "vis-viva" avec \(r = Q\). Cependant, il est plus simple et plus élégant d'utiliser la loi de conservation du moment cinétique (2ème loi de Kepler), qui stipule que le produit de la distance et de la vitesse est constant aux points de périhélie et d'aphélie.

Mini-Cours

La 2ème loi de Kepler (loi des aires) implique la conservation du moment cinétique spécifique, \(L = \vec{r} \times \vec{v}\). Aux périhélie et aphélie, les vecteurs \(\vec{r}\) et \(\vec{v}\) sont perpendiculaires. La magnitude du moment cinétique est donc simplement \(L = r \cdot v\).

La conservation (\(L_p = L_a\)) nous donne : \(r_p \cdot v_p = r_a \cdot v_a\), ou \(q \cdot v_p = Q \cdot v_a\).

Remarque Pédagogique

Cette question est le miroir de la Q3. Nous utilisons une loi de conservation différente (moment cinétique) pour trouver l'autre vitesse extrême. Cela montre qu'il y a souvent plusieurs chemins pour arriver au bon résultat en physique.

Normes

La conservation du moment cinétique (impliquée par la 2e loi de Kepler) est une loi fondamentale de la physique, valable en l'absence de couples (torques) externes. La gravité étant une force centrale, le moment cinétique est conservé.

Hypothèses

Nous supposons que la force de gravité du Soleil est la seule force agissant sur la comète, et qu'elle est parfaitement centrale (dirigée vers le centre du Soleil). Cela garantit qu'aucun couple externe n'agit sur la comète, et que son moment cinétique est donc conservé.

Formule(s)

Conservation du moment cinétique

Calcul de \(v_a\)

Donnée(s)

Nous utilisons les résultats des questions précédentes :

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Vitesse au périhélie | \(v_p\) | 34176 | m/s |

| Périhélie (UA) | \(q\) | 1.2456 | UA |

| Aphélie (UA) | \(Q\) | 5.6744 | UA |

Astuces

Pour le ratio \(q/Q\), nous pouvons utiliser les valeurs en UA directement, car les unités s'annulent. C'est plus rapide que d'utiliser les valeurs en mètres.

Schéma (Avant les calculs)

Ce schéma illustre la 2ème loi de Kepler. Pour que les deux aires grises (balayées en un même temps \(\Delta t\)) soient égales, la comète doit parcourir une plus grande distance (donc aller plus vite) au périhélie (arc \(P_1-P_2\)) qu'à l'aphélie (arc \(A_1-A_2\)).

Illustration de la 2ème Loi de Kepler (Loi des Aires)

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul du ratio des distances

Nous utilisons les valeurs en UA de \(q\) et \(Q\) (Q2). Les unités s'annulent, il n'y a pas besoin de convertir.

Étape 2 : Calcul de \(v_a\)

Nous multiplions la vitesse au périhélie \(v_p\) (Q3) par ce ratio pour trouver \(v_a\).

Schéma (Après les calculs)

Le résultat est une vitesse de 7.50 km/s. Ce schéma illustre ce vecteur vitesse au point d'aphélie, en contraste avec le vecteur \(v_p\).

Zoom sur la Vitesse à l'Aphélie (\(v_a\))

Réflexions

La vitesse à l'aphélie (7.5 km/s) est drastiquement plus faible que celle au périhélie (34.2 km/s). La comète passe la majorité de sa vie à "ramper" lentement près de son aphélie, avant de plonger et d'accélérer rapidement vers le Soleil.

Points de vigilance

Assurez-vous de ne pas inverser le ratio. Puisque \(Q > q\), on s'attend logiquement à ce que \(v_a < v_p\). Le ratio \(q/Q\) doit être inférieur à 1, ce qui est le cas.

Points à retenir

Utiliser la conservation du moment cinétique (\(q \times v_p = Q \times v_a\)) est souvent plus rapide pour trouver la vitesse à l'aphélie si l'on connaît déjà celle au périhélie (et vice-versa).

Le saviez-vous ?

La sonde Rosetta de l'ESA a passé deux ans à escorter la comète 67P. Elle est arrivée près de l'aphélie où la comète se déplaçait lentement, facilitant les manœuvres de rendez-vous orbital, un exploit de navigation spatiale.

FAQ

Question fréquente sur cette étape.

Résultat Final

A vous de jouer

Si la Terre (\(v_p \approx 30.29 \text{ km/s}\), \(q \approx 0.983 \text{ UA}\)) atteignait son aphélie à \(Q \approx 1.017 \text{ UA}\), quelle serait sa vitesse \(v_a\) (en km/s) ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 4 :

- Concept Clé : Conservation du Moment Cinétique (2e Loi Kepler).

- Formule : \(q \cdot v_p = Q \cdot v_a\).

- Astuce : Le ratio \(q/Q\) est sans dimension.

Question 5 : Discussion sur les vitesses \(v_p\) et \(v_a\)

Principe

Nous comparons les deux vitesses extrêmes de l'orbite pour illustrer qualitativement les lois de Kepler et la conservation de l'énergie. Cette étape consiste à donner du sens physique aux chiffres que nous avons calculés.

Mini-Cours

Synthèse des concepts :

1. 2ème Loi de Kepler (Aires) : Le rayon-vecteur (Soleil-comète) balaie des aires égales en des temps égaux. Pour ce faire, la comète doit accélérer en se rapprochant du Soleil (périhélie) et ralentir en s'en éloignant (aphélie).

2. Conservation de l'Énergie (\(E_m = E_c + E_p\)) : En s'éloignant (vers \(Q\)), la comète "monte" dans le puits de potentiel du Soleil. Son énergie potentielle \(E_p\) augmente (devient moins négative). Pour que \(E_m\) reste constante, son énergie cinétique \(E_c\) doit diminuer (la vitesse baisse). L'inverse se produit en allant vers \(q\).

Donnée(s)

Résultats des questions 3 et 4 :

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Vitesse au périhélie | \(v_p\) | \(\approx 34.2\) | km/s |

| Vitesse à l'aphélie | \(v_a\) | \(\approx 7.5\) | km/s |

Schéma (Résultats)

Ce schéma résume l'orbite complète avec les valeurs clés que nous avons calculées.

Synthèse de l'Orbite de 67P

Réflexions

La comète se déplace presque 5 fois plus vite à son périhélie (point le plus proche) qu'à son aphélie (point le plus éloigné).

1. 2ème Loi de Kepler (Loi des Aires) : Cette loi stipule que la ligne Soleil-comète "balaie" des aires égales en des temps égaux. Pour que cela soit vrai, la comète doit se déplacer beaucoup plus rapidement lorsqu'elle est proche du Soleil (petite distance, grand arc) et beaucoup plus lentement lorsqu'elle est loin (grande distance, petit arc). Nos calculs confirment spectaculairement ce phénomène.

2. Conservation de l'Énergie : L'énergie totale (Cinétique + Potentielle) est constante.

- À l'aphélie (loin), l'énergie potentielle de gravité est maximale (elle est "haute" dans le puits de gravité du Soleil). Par conséquent, son énergie cinétique (et donc sa vitesse) doit être minimale.

- Au périhélie (proche), la comète a "sacrifié" son énergie potentielle en "tombant" vers le Soleil. Cette énergie est convertie en énergie cinétique, qui atteint son maximum, d'où la vitesse très élevée.

Points de vigilance

En comparant les valeurs, le point principal est de ne pas confondre la cause et la conséquence.

- Faux : "La comète accélère *pour* balayer des aires égales."

- Vrai : "Parce que le moment cinétique est conservé (dû à la force centrale de gravité), la comète *doit* accélérer en se rapprochant. Le fait qu'elle balaye des aires égales est la *description géométrique* de cette même conservation."

- De même, la conversion d'énergie potentielle en énergie cinétique n'est pas une cause distincte, mais une autre *description* du même phénomène (la conservation de l'énergie totale).

Le saviez-vous ?

C'est cette énorme augmentation de vitesse près du Soleil qui provoque le "dégazage" intense formant les queues spectaculaires des comètes. La chaleur du Soleil sublime les glaces, et la vitesse élevée accentue l'interaction avec le vent solaire.

FAQ

Questions fréquentes sur cette étape.

Résultat Final

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 5 :

- Concept Clé : 2ème Loi de Kepler (Loi des Aires).

- Principe : Vitesse max au périhélie (proche), vitesse min à l'aphélie (loin).

- Raison : Conservation de l'énergie (Potentielle \(\leftrightarrow\) Cinétique).

Outil Interactif : Simulateur d'Orbite

Utilisez cet outil pour voir comment la vitesse d'un objet (en km/s) change en fonction de son demi-grand axe (\(a\)) et de son excentricité (\(e\)). Observez le graphique : plus l'orbite est excentrique, plus la différence de vitesse entre le périhélie et l'aphélie est grande !

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Quelle loi relie la période au carré au demi-grand axe au cube (\(T^2 \propto a^3\)) ?

2. À quel point de son orbite une comète a-t-elle la vitesse la plus élevée ?

3. Une excentricité \(e = 0\) décrit quelle forme d'orbite ?

4. L'équation \(v^2 = \mu \left( \frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)\) est une expression de :

5. D'après la 2ème loi de Kepler (loi des aires), la comète :

Glossaire

- Aphélie (\(Q\))

- Le point de l'orbite d'un objet (planète, comète...) le plus éloigné du Soleil.

- Demi-grand axe (\(a\))

- La moitié de la plus grande dimension d'une ellipse. C'est une mesure de la "taille" moyenne de l'orbite.

- Excentricité (\(e\))

- Un nombre (entre 0 et 1 pour une ellipse) qui décrit à quel point une orbite est "allongée" ou "écrasée". \(e=0\) est un cercle, \(e \to 1\) est une ellipse très plate.

- Équation de la vis-viva

- Une équation en mécanique céleste qui exprime la conservation de l'énergie, reliant la vitesse (\(v\)) à la distance (\(r\)) et au demi-grand axe (\(a\)).

- Périhélie (\(q\))

- Le point de l'orbite d'un objet le plus proche du Soleil.

- Unité Astronomique (UA)

- La distance moyenne entre la Terre et le Soleil, utilisée comme unité de distance standard dans le système solaire. \(1 \text{ UA} \approx 150 \text{ millions de km}\).

D’autres exercices d’astrophysique:

0 commentaires