Structure Fine de l’Atome d’Hydrogène

Contexte : Au-delà du modèle de Bohr.

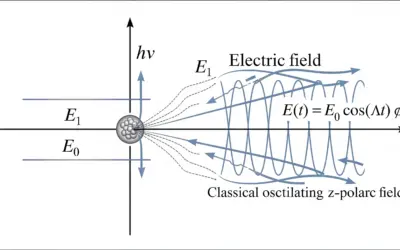

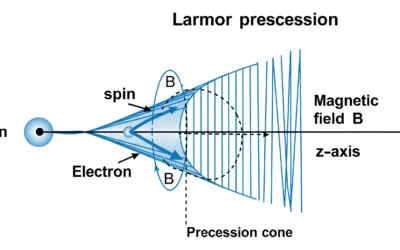

Le modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène prédit des niveaux d'énergie qui ne dépendent que du nombre quantique principal \(n\). Cependant, des expériences de spectroscopie de haute précision ont révélé que ces niveaux sont en réalité composés de plusieurs sous-niveaux très rapprochés. Cette "structure fine" est le résultat de deux effets subtils non pris en compte par le modèle de Bohr : la correction relativiste de l'énergie cinétique de l'électron et l'interaction spin-orbiteInteraction entre le moment magnétique de spin de l'électron et le champ magnétique créé par son mouvement orbital autour du noyau. L'énergie de cette interaction dépend de l'orientation relative des moments cinétiques orbital et de spin.. Cet exercice a pour but de calculer cette levée de dégénérescence pour le premier état excité de l'hydrogène.

Remarque Pédagogique : Cet exercice illustre comment la physique progresse en ajoutant des corrections de plus en plus fines à un modèle simple. Nous partirons du résultat bien connu de l'équation de Schrödinger (ou du modèle de Bohr) et utiliserons la théorie des perturbations pour calculer de petits décalages d'énergie. C'est une démarche essentielle pour comprendre la spectroscopie atomique et tester les prédictions de l'électrodynamique quantique.

Objectifs Pédagogiques

- Calculer les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène dans le modèle simple.

- Comprendre les origines physiques de la structure fine : correction relativiste et couplage spin-orbite.

- Identifier les nombres quantiques pertinents (\(n, l, j\)) et les règles de sélection.

- Appliquer la formule de la structure fine pour calculer les décalages d'énergie.

- Quantifier la séparation énergétique entre les sous-niveaux et comprendre son ordre de grandeur.

Données de l'étude

Dédoublement du Niveau n=2 de l'Hydrogène

| Constante | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Énergie de Rydberg | \(R_y\) | \(13.606\) | \(\text{eV}\) |

| Constante de structure fine | \(\alpha\) | \(1/137.036\) | (sans dimension) |

Questions à traiter

- Calculer l'énergie \(E_2^{(0)}\) du niveau \(n=2\) selon le modèle de Bohr.

- Déterminer les valeurs possibles des nombres quantiques \(l\) et \(j\) pour le niveau \(n=2\).

- Calculer le décalage d'énergie \(\Delta E_{fs}\) pour chaque sous-niveau (\(n, j\)) en utilisant la formule de la structure fine.

- Déterminer les énergies finales des sous-niveaux et la séparation énergétique entre eux en meV.

Les bases de la Structure Fine

Avant la correction, revoyons les formules clés.

1. Énergie du Modèle de Bohr :

Les niveaux d'énergie "non-perturbés" de l'atome d'hydrogène ne dépendent que du nombre quantique principal \(n\).

\[ E_n^{(0)} = -\frac{R_y}{n^2} \]

Où \(R_y\) est l'énergie de Rydberg.

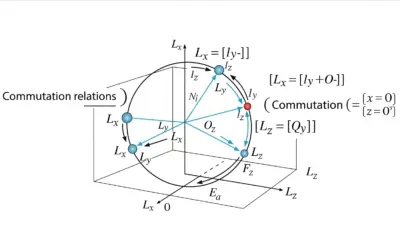

2. Nombres Quantiques et Couplage :

La structure fine dépend du moment cinétique orbital \(\vec{L}\) (nombre quantique \(l\)) et du moment cinétique de spin \(\vec{S}\) (nombre quantique \(s=1/2\) pour l'électron). Ils se combinent pour former le moment cinétique total \(\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}\). Le nombre quantique associé, \(j\), peut prendre les valeurs :

\[ j = l - 1/2, \, l + 1/2 \quad (\text{pour } l>0) \quad \text{ou} \quad j=1/2 \quad (\text{pour } l=0) \]

3. Formule de la Structure Fine :

La correction d'énergie de la structure fine, qui combine les effets relativistes et de spin-orbite, peut être calculée avec une seule formule :

\[ \Delta E_{fs} = E_n^{(0)} \frac{\alpha^2}{n^2} \left( \frac{n}{j+1/2} - \frac{3}{4} \right) \]

Où \(\alpha\) est la constante de structure fine. L'énergie totale d'un sous-niveau est \(E_{n,j} = E_n^{(0)} + \Delta E_{fs}\).

Correction : Structure Fine de l’Atome d’Hydrogène

Question 1 : Calculer l'énergie du niveau n=2 selon le modèle de Bohr

Principe (le concept physique)

Dans le modèle de Bohr (ou la solution de l'équation de Schrödinger non-relativiste), l'énergie de l'électron dans l'atome d'hydrogène est quantifiée et ne dépend que de son "orbite", caractérisée par le nombre quantique principal \(n\). Tous les états ayant le même \(n\) (par exemple, les orbitales 2s et 2p) sont supposés avoir exactement la même énergie ; on dit qu'ils sont "dégénérés".

Mini-Cours (approfondissement théorique)

L'énergie de Rydberg, \(R_y\), représente l'énergie d'ionisation de l'hydrogène depuis son état fondamental. Elle peut être exprimée en fonction de constantes fondamentales : \(R_y = \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^2}\). La formule \(E_n^{(0)} = -R_y/n^2\) est l'une des prédictions les plus célèbres et les plus réussies de la première théorie quantique.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Il est crucial de bien comprendre ce niveau d'énergie "non-perturbé" car il sert de référence pour toutes les corrections ultérieures. La structure fine, la structure hyperfine, l'effet Lamb, etc., sont tous de petits décalages par rapport à cette valeur de base. Maîtriser ce premier calcul est donc essentiel.

Normes (la référence réglementaire)

Les niveaux d'énergie de l'hydrogène sont des standards en spectroscopie. La transition du niveau n=2 à n=1 (série de Lyman-alpha) est l'une des raies spectrales les plus importantes en astrophysique, utilisée pour étudier les galaxies lointaines et le milieu intergalactique.

Formule(s) (l'outil mathématique)

L'énergie d'un niveau \(n\) dans le modèle de Bohr est :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On néglige tous les effets relativistes et le spin de l'électron. On considère le noyau (proton) comme infiniment lourd et ponctuel.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Énergie de Rydberg, \(R_y = 13.606 \, \text{eV}\)

- Nombre quantique principal, \(n = 2\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Les premières énergies de Bohr sont bonnes à connaître par cœur : \(E_1 = -13.6\) eV, \(E_2 = E_1/4 = -3.4\) eV, \(E_3 = E_1/9 \approx -1.51\) eV. Cela permet de vérifier rapidement ses calculs et d'avoir un bon ordre de grandeur en tête.

Schéma (Avant les calculs)

Niveaux d'Énergie de Bohr

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique la formule pour \(n=2\) :

Schéma (Après les calculs)

Énergie du Niveau n=2

Réflexions (l'interprétation du résultat)

L'énergie du premier état excité de l'hydrogène est de -3.4015 eV. Le signe négatif indique que l'électron est lié au noyau. Il faudrait fournir 3.4015 eV d'énergie à un atome dans cet état pour l'ioniser (arracher l'électron).

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas oublier le signe "moins" ! Les énergies des états liés sont toujours négatives par convention, en prenant comme référence une énergie nulle pour un électron infiniment éloigné du noyau et au repos. Oublier le carré sur le \(n\) est aussi une erreur classique.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- L'énergie de l'atome d'hydrogène est quantifiée.

- Dans le modèle de Bohr, elle ne dépend que de \(n\).

- La formule est \(E_n^{(0)} = -R_y/n^2\).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La constante de Rydberg a été initialement déterminée expérimentalement par le physicien suédois Johannes Rydberg en 1888 en étudiant les spectres d'émission des métaux alcalins, bien avant que Bohr n'en donne une explication théorique en 1913. C'est un bel exemple de la manière dont l'expérience précède souvent la théorie.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Quelle est l'énergie du niveau \(n=3\) en eV ?

Question 2 : Déterminer les valeurs possibles de l et j pour n=2

Principe (le concept physique)

Pour un niveau d'énergie principal \(n\) donné, l'électron peut avoir différents moments cinétiques orbitaux (caractérisés par \(l\)) et différentes orientations relatives de son spin par rapport à son moment orbital (caractérisées par \(j\)). Les règles de la mécanique quantique dictent quelles combinaisons de ces nombres quantiques sont autorisées.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Les règles de sélection des nombres quantiques sont :

- Le nombre quantique azimutal \(l\) peut prendre les valeurs entières de \(0\) à \(n-1\).

- Le nombre quantique de spin de l'électron est toujours \(s=1/2\).

- Le nombre quantique de moment cinétique total \(j\) est obtenu par le couplage de \(\vec{L}\) et \(\vec{S}\). Il peut prendre les valeurs \(j = |l-s|, \dots, l+s\). Pour un électron, cela se simplifie à \(j=l\pm1/2\) (sauf si \(l=0\), auquel cas seul \(j=1/2\) est possible).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Il est utile d'utiliser la notation spectroscopique pour désigner les états : \(nL_j\), où L est une lettre représentant la valeur de \(l\) (S pour \(l=0\), P pour \(l=1\), D pour \(l=2\), etc.). Par exemple, un état avec \(n=2, l=1, j=3/2\) est noté \(2P_{3/2}\).

Normes (la référence réglementaire)

Ces règles de couplage des moments cinétiques sont une application directe de la théorie des groupes et de l'algèbre des opérateurs de moment cinétique en mécanique quantique. Elles sont universelles et s'appliquent à tous les systèmes atomiques.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Règles de sélection :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On applique les règles standards du couplage de moment cinétique en mécanique quantique.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Nombre quantique principal, \(n = 2\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Pour \(n=2\), les valeurs de \(l\) sont limitées. Une fois que vous avez les valeurs de \(l\), l'application des règles pour \(j\) est immédiate. Procédez méthodiquement, une valeur de \(l\) à la fois.

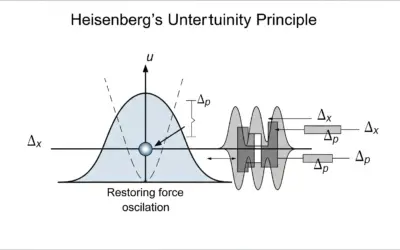

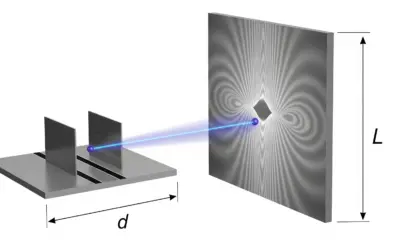

Schéma (Avant les calculs)

Couplage des Moments Cinétiques

Calcul(s) (l'application numérique)

1. Pour \(n=2\), le nombre quantique azimutal \(l\) peut prendre les valeurs entières de 0 à \(n-1\).

2. On examine chaque cas pour \(l\) afin de trouver les valeurs de \(j\).

Cas où \(l=0\) (correspondant à l'orbitale 2S) :

Cas où \(l=1\) (correspondant aux orbitales 2P) :

En conclusion, les couples de nombres quantiques \((l, j)\) autorisés pour \(n=2\) sont :

Schéma (Après les calculs)

Niveaux pour n=2

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le niveau \(n=2\), qui était quadruplement dégénéré dans le modèle simple (1 état 2s + 3 états 2p), se sépare en trois sous-niveaux distincts une fois le spin et la relativité pris en compte. Ces sous-niveaux sont \(2S_{1/2}\), \(2P_{1/2}\), et \(2P_{3/2}\). On verra que les deux niveaux avec \(j=1/2\) restent dégénérés à ce niveau de théorie.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas oublier que \(l\) est un entier et ne peut pas être négatif. De même, \(j\) est toujours positif. L'erreur la plus courante est d'oublier que pour \(l=0\), il n'y a qu'une seule valeur de \(j\) possible (\(j=s=1/2\)), car \(j=l-s = -1/2\) est interdit.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Pour un \(n\) donné, \(l\) va de \(0\) à \(n-1\).

- Pour un \(l\) donné, \(j\) prend les valeurs \(l \pm 1/2\) (sauf pour \(l=0\)).

- Le nombre total d'états est conservé.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La notation spectroscopique (S, P, D, F...) vient des descriptions qualitatives des séries de raies spectrales observées par les spectroscopistes du 19ème siècle : Sharp (nette), Principal (principale), Diffuse (diffuse), et Fundamental (fondamentale). Les lettres suivantes suivent l'ordre alphabétique (G, H, I...).

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Pour le niveau n=3, combien de valeurs de \(j\) différentes sont possibles ?

Question 3 : Calculer le décalage d'énergie \(\Delta E_{fs}\)

Principe (le concept physique)

La formule de la structure fine nous donne directement la correction d'énergie à ajouter à l'énergie de Bohr. Cette correction dépend à la fois de \(n\) et de \(j\), mais pas de \(l\). Cela signifie que des états avec des \(l\) différents mais le même \(j\) (comme \(2S_{1/2}\) et \(2P_{1/2}\)) auront le même décalage d'énergie et resteront donc dégénérés.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La constante de structure fine \(\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx 1/137\) est une constante fondamentale sans dimension qui caractérise la force de l'interaction électromagnétique. Le fait que la correction d'énergie soit proportionnelle à \(\alpha^2\) (\(\approx 1/18778\)) montre que l'effet de la structure fine est très petit par rapport à l'énergie de Bohr.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Ce calcul est une application directe de la formule. L'important est d'être méthodique : identifier les couples \((n,j)\) possibles, puis appliquer la formule pour chaque couple. Faites attention aux signes : l'énergie de Bohr \(E_n^{(0)}\) est négative, donc le signe du décalage dépendra du terme entre parenthèses.

Normes (la référence réglementaire)

Cette formule est un résultat standard de la mécanique quantique relativiste au premier ordre de la théorie des perturbations. Elle est dérivée de l'équation de Dirac, qui est l'équation d'onde relativiste pour l'électron.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La correction d'énergie de la structure fine est :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On considère que cette formule, issue de la théorie des perturbations, est une bonne approximation de la correction totale.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- \(E_2^{(0)} = -3.4015 \, \text{eV}\)

- \(\alpha = 1/137.036\)

- \(n=2\)

- \(j=1/2\) et \(j=3/2\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Calculez d'abord le facteur commun \(\frac{\alpha^2}{n^2}\). \(\alpha^2 \approx (1/137)^2 \approx 5.3 \times 10^{-5}\). Ce facteur vous donnera immédiatement l'ordre de grandeur de la correction : elle sera environ 100 000 fois plus petite que l'énergie de Bohr.

Schéma (Avant les calculs)

Application de la Correction

Calcul(s) (l'application numérique)

1. Calcul du facteur de base :

2. Cas \(j=1/2\) (pour les niveaux \(2S_{1/2}\) et \(2P_{1/2}\)) :

3. Cas \(j=3/2\) (pour le niveau \(2P_{3/2}\)) :

Schéma (Après les calculs)

Décalages d'Énergie

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Les décalages d'énergie sont de l'ordre de quelques dizaines de micro-électronvolts (µeV). C'est extrêmement petit par rapport à l'énergie du niveau de Bohr (-3.4 eV), ce qui justifie l'utilisation de la théorie des perturbations. On remarque que les deux corrections sont négatives, ce qui signifie que la structure fine abaisse légèrement l'énergie des niveaux. Le niveau avec le plus grand \(j\) (\(j=3/2\)) est moins abaissé et se retrouve donc à une énergie plus élevée que les niveaux avec \(j=1/2\).

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention à la manipulation des fractions dans le terme entre parenthèses. Une erreur de calcul ici est fréquente. Vérifiez bien que vous utilisez la bonne valeur de \(j\) pour chaque sous-niveau.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La correction de structure fine est proportionnelle à \(\alpha^2\), elle est donc très petite.

- Elle dépend de \(n\) et \(j\), mais pas de \(l\).

- Les états avec le même \(j\) mais des \(l\) différents restent dégénérés.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La constante de structure fine \(\alpha\) est l'une des constantes les plus mystérieuses de la physique. Elle combine la charge de l'électron, la vitesse de la lumière et la constante de Planck. Richard Feynman l'appelait "le plus grand mystère de la physique : un nombre magique qui nous vient sans que nous le comprenions". Sa valeur précise est cruciale pour la stabilité de la matière.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Pour le niveau n=3, le terme \( \frac{n}{j+1/2} - \frac{3}{4} \) est-il plus grand pour j=1/2 ou j=3/2 ?

Question 4 : Déterminer les énergies finales et la séparation énergétique

Principe (le concept physique)

L'énergie finale d'un sous-niveau est simplement la somme de l'énergie de Bohr et de la petite correction de structure fine que nous venons de calculer. La séparation énergétique est la différence d'énergie entre ces nouveaux niveaux. C'est cette très petite différence qui peut être mesurée par des techniques de spectroscopie à haute résolution, confirmant ainsi les prédictions de la théorie.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La transition de l'état \(2P_{3/2}\) vers l'état fondamental \(1S_{1/2}\) et celle de \(2P_{1/2}\) vers \(1S_{1/2}\) n'ont pas exactement la même énergie. Cela signifie que la raie spectrale Lyman-alpha, qui apparaît comme une seule raie à basse résolution, est en réalité un "doublet", c'est-à-dire deux raies très proches l'une de l'autre. La mesure de la séparation de ce doublet a été l'une des premières confirmations expérimentales de la structure fine.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Faites attention aux unités. Les énergies sont en eV, mais les décalages sont très petits. Il est plus pratique de les exprimer en milli-électronvolts (meV) ou micro-électronvolts (µeV) pour la comparaison. \(1 \, \text{meV} = 10^{-3} \, \text{eV}\).

Normes (la référence réglementaire)

La mesure précise de la séparation de la structure fine dans l'hydrogène et d'autres atomes est un test de haute précision de l'électrodynamique quantique (QED), la théorie la plus précise de la physique à ce jour.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Énergie totale d'un sous-niveau :

Séparation énergétique :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On additionne simplement les énergies calculées précédemment.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- \(E_2^{(0)} = -3.4015 \, \text{eV}\)

- \(\Delta E_{j=1/2} \approx -5.66 \times 10^{-5} \, \text{eV}\)

- \(\Delta E_{j=3/2} \approx -1.13 \times 10^{-5} \, \text{eV}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

La séparation énergétique est simplement la différence entre les deux corrections que vous avez déjà calculées : \(\Delta E_{\text{séparation}} = \Delta E_{j=3/2} - \Delta E_{j=1/2}\).

Schéma (Avant les calculs)

Calcul de la Séparation

Calcul(s) (l'application numérique)

1. Énergie du niveau \(j=1/2\) :

2. Énergie du niveau \(j=3/2\) :

3. Séparation énergétique :

Conversion en milli-électronvolts (meV) :

Schéma (Après les calculs)

Structure Fine du Niveau n=2

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La séparation entre les deux sous-niveaux est d'environ 45 micro-électronvolts. C'est une énergie extrêmement faible, ce qui explique pourquoi il faut des spectromètres de très haute résolution pour l'observer. Cette mesure précise a été une validation spectaculaire de la théorie de la relativité d'Einstein et de l'existence du spin de l'électron.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Soyez très prudent avec les signes et les ordres de grandeur lors de la soustraction finale. Comme les énergies et les corrections sont négatives, une erreur de signe est vite arrivée. La séparation énergétique, elle, est une quantité positive.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Les énergies finales sont la somme de l'énergie de Bohr et de la correction.

- La structure fine lève la dégénérescence en \(l\), mais pas complètement en \(j\).

- La séparation énergétique est très faible, de l'ordre de \(\alpha^2\) fois l'énergie de Bohr.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La transition entre les deux niveaux de structure hyperfine de l'état fondamental (\(n=1\)) de l'hydrogène (un effet encore plus petit !) produit un rayonnement à une longueur d'onde de 21 cm. Cette "raie à 21 cm" est cruciale en radioastronomie car elle permet de cartographier la distribution de l'hydrogène froid dans notre galaxie et dans l'univers.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

La séparation en énergie pour le niveau n=3 est-elle plus grande ou plus petite que pour n=2 ?

Outil Interactif : Niveaux d'Énergie de l'Hydrogène

Modifiez le nombre quantique principal pour voir l'évolution des niveaux d'énergie et de leur séparation par structure fine.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Le Saviez-Vous ?

La constante de structure fine \(\alpha\) est l'une des constantes les plus mystérieuses de la physique. Elle combine la charge de l'électron, la vitesse de la lumière et la constante de Planck. Richard Feynman l'appelait "le plus grand mystère de la physique : un nombre magique qui nous vient sans que nous le comprenions". Sa valeur précise est cruciale pour la stabilité de la matière.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi les niveaux 2S₁/₂ et 2P₁/₂ sont-ils dégénérés ?

Dans le cadre de la théorie de Dirac, d'où est issue cette formule, la dégénérescence des niveaux ayant le même \(n\) et \(j\) est une coïncidence mathématique spécifique au potentiel coulombien en \(1/r\). En réalité, des effets d'électrodynamique quantique (le "décalage de Lamb") lèvent très légèrement cette dernière dégénérescence, ce qui déplace le niveau \(2S_{1/2}\) légèrement vers le haut par rapport au niveau \(2P_{1/2}\).

Cette structure fine existe-t-elle pour d'autres atomes ?

Oui, absolument. Tous les atomes présentent une structure fine, mais les calculs deviennent beaucoup plus complexes en raison des interactions entre les multiples électrons. L'atome d'hydrogène est le seul cas simple où une formule analytique exacte comme celle-ci peut être utilisée.

Qu'est-ce que la structure "hyperfine" ?

La structure hyperfine est une séparation des niveaux d'énergie encore plus petite que la structure fine. Elle est due à l'interaction entre le moment magnétique total de l'électron (\(\vec{J}\)) et le moment magnétique du noyau (dû au spin du proton). Cette interaction est beaucoup plus faible, créant des dédoublements de l'ordre du neV (nano-électronvolt).

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. La structure fine est principalement due à :

2. Pour un niveau \(n\) donné, quel sous-niveau a généralement l'énergie la plus élevée (la moins négative) ?

- Structure Fine

- Dédoublement des niveaux d'énergie atomiques, prédits par le modèle de Bohr, en raison des effets relativistes et du couplage spin-orbite.

- Couplage Spin-Orbite

- Interaction entre le moment magnétique de spin de l'électron et le champ magnétique généré par son mouvement orbital autour du noyau.

- Constante de Structure Fine (\(\alpha\))

- Constante fondamentale sans dimension qui caractérise la force de l'interaction électromagnétique. Sa petite valeur (\(\approx 1/137\)) indique que les corrections électromagnétiques sont faibles.

- Dégénérescence

- En mécanique quantique, situation où plusieurs états quantiques distincts partagent la même valeur d'énergie.

D’autres exercices de Physique Quantique:

0 commentaires