Dispersion Anormale et Absorption dans un Milieu

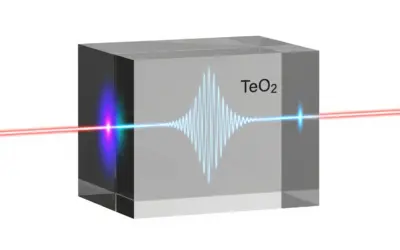

Contexte : Interaction Matière-Rayonnement dans un diélectrique.

La lumière, en traversant un milieu matériel, interagit avec les nuages électroniques des atomes. Ce phénomène est à l'origine de l'Indice de RéfractionMesure de la réduction de la vitesse de la lumière dans le milieu.. Cependant, cet indice n'est pas constant : il dépend de la fréquence de l'onde incidente. On parle alors de Dispersion.

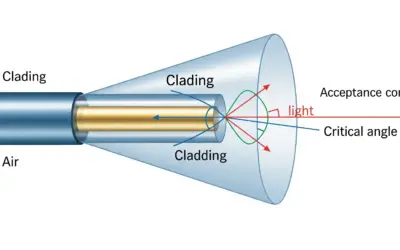

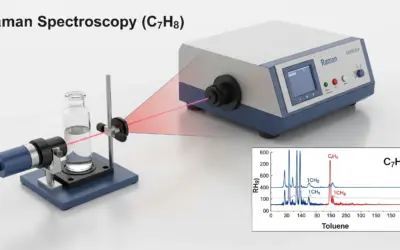

Dans cet exercice, nous allons explorer en profondeur comment ce phénomène émerge à partir d'un modèle microscopique simple : l'oscillateur harmonique amorti. Nous verrons comment la résonance de cet oscillateur conduit à une absorption sélective de l'énergie lumineuse et engendre une zone de Dispersion AnormaleRégion spectrale où l'indice de réfraction diminue lorsque la fréquence augmente, contrairement au comportement habituel (dispersion normale)., où la vitesse de phase peut varier drastiquement. Ces concepts sont fondamentaux pour comprendre la propagation des signaux dans les fibres optiques, le fonctionnement des lasers et les techniques de spectroscopie.

Remarque Pédagogique : Cet exercice utilise systématiquement la notation complexe pour simplifier les équations différentielles. Il est crucial de se rappeler que seule la partie réelle des champs a un sens physique immédiat, tandis que la partie imaginaire de la susceptibilité ou de l'indice porte l'information sur la dissipation d'énergie (absorption).

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre l'origine microscopique de l'indice de réfraction à travers le modèle de l'électron élastiquement lié.

- Maîtriser le calcul de la polarisabilité atomique et de la susceptibilité macroscopique complexe.

- Interpréter physiquement les parties réelle et imaginaire de l'indice de réfraction complexe.

- Identifier et caractériser les régimes de dispersion normale et anormale autour d'une résonance.

Données de l'étude

Nous étudions la réponse optique d'un gaz dilué d'atomes neutres soumis à une onde électromagnétique plane progressive harmonique de pulsation \(\omega\).

Dans le cadre du Modèle de l'électron élastiquement lié (Modèle de Lorentz), nous considérons que chaque atome possède un électron optique de masse \(m\) et de charge \(-e\), qui est retenu au noyau par une force de rappel proportionnelle à son déplacement. Le noyau est supposé infiniment lourd et reste fixe. Le mouvement de l'électron est freiné par une force de frottement fluide, modélisant les pertes d'énergie par rayonnement ou collisions.

Le milieu est supposé suffisamment dilué pour que le champ électrique local ressenti par chaque atome soit égal au champ électrique macroscopique moyen (on néglige les interactions entre atomes voisins). L'objectif est de déterminer l'indice de réfraction complexe \(\underline{n}(\omega)\) du milieu pour analyser la propagation de l'onde au voisinage de la fréquence de résonance de l'atome.

Fiche Technique / Données

| Grandeur Physique | Symbole | Valeur (SI) |

|---|---|---|

| Masse de l'électron | \(m\) | \(9.11 \times 10^{-31}\) \(\text{kg}\) |

| Charge élémentaire | \(e\) | \(1.60 \times 10^{-19}\) \(\text{C}\) |

| Permittivité du vide | \(\epsilon_0\) | \(8.85 \times 10^{-12}\) \(\text{F/m}\) |

| Densité électronique | \(N\) | \(1.0 \times 10^{25}\) \(\text{m}^{-3}\) |

| Pulsation propre | \(\omega_0\) | Variable |

Modèle de l'Oscillateur Amorti de Lorentz

Questions à traiter

- Établir l'équation différentielle du mouvement de l'électron.

- Déterminer l'expression de la susceptibilité électrique complexe \(\chi(\omega)\).

- En déduire l'expression approchée de l'indice de réfraction complexe \(\underline{n}(\omega)\) pour un gaz dilué.

- Séparer les parties réelle (dispersion) et imaginaire (absorption) de l'indice.

- Analyser le comportement physique à la résonance et mettre en évidence la dispersion anormale.

Les bases théoriques

Pour modéliser la réponse du milieu, nous combinons la mécanique newtonienne à l'échelle atomique avec les équations de l'électromagnétisme macroscopique.

1. Dynamique de l'Oscillateur Amorti

L'équation différentielle régissant le mouvement d'un électron soumis à une force harmonique, une force de rappel et un frottement s'écrit :

Équation du Mouvement

Où :

- \(\gamma\) (gamma) représente le taux d'amortissement, lié à la largeur spectrale de la raie d'absorption.

- \(\omega_0\) est la pulsation propre de l'oscillateur, correspondant à la fréquence de transition atomique.

- Le terme de droite est la force motrice normalisée par la masse.

2. Lien Micro-Macro : La Polarisation

La réponse collective du matériau est décrite par le vecteur Polarisation \(\vec{P}\), qui est la somme vectorielle des moments dipolaires induits par unité de volume. Dans le régime linéaire, elle est proportionnelle au champ électrique :

Relation Constitutive

Où :

- \(\vec{P}\) est la polarisation diélectrique (\(\text{C/m}^2\)).

- \(\chi\) (chi) est la susceptibilité électrique, une grandeur complexe sans dimension caractérisant la réponse du milieu.

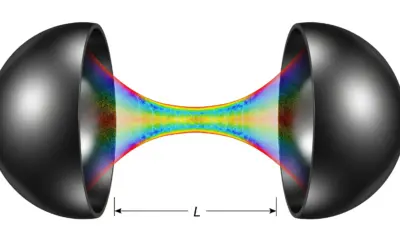

3. Propagation et Indice Complexe

L'équation de propagation de l'onde dans le milieu fait intervenir l'indice de réfraction complexe \(\underline{n}\). Pour une onde plane se propageant selon \(z\), le champ varie comme \(e^{i(k z - \omega t)}\) avec \(k = \underline{n} \omega / c\). Si on pose \(\underline{n} = n' + i n''\) :

On voit ainsi clairement le rôle physique de chaque composante :

- \(n'\) (partie réelle) définit la vitesse de phase \(v_\phi = c/n'\).

- \(n''\) (partie imaginaire, ou \(\kappa\)) est responsable de l'absorption de l'onde (Loi de Beer-Lambert).

Correction : Dispersion Anormale et Absorption dans un Milieu

Question 1 : Équation du mouvement de l'électron

Principe

On applique le Principe Fondamental de la Dynamique (PFD) à l'électron optique. Le but est de trouver comment la position \(x\) oscille en fonction du champ \(E\).

Mini-Cours

Forces en présence :

- Force électrique : \(-eE\) (Moteur du mouvement).

- Force de rappel : \(-m\omega_0^2 x\) (Attraction du noyau).

- Frottement : \(-m\gamma \dot{x}\) (Pertes d'énergie).

Remarque Pédagogique

Le poids de l'électron est totalement négligeable devant la force électrique d'une onde optique (rapport de \(10^{15}\) environ). On néglige aussi la force magnétique (\(evB\)) car la vitesse de l'électron est non-relativiste (\(v \ll c\)).

Normes

Conventions : Notation complexe en \(e^{-i\omega t}\). Système International d'unités (SI).

Formule(s)

Loi de Newton

Hypothèses

- Régime sinusoïdal forcé (RSF) : on cherche la solution permanente.

- Notation complexe : \(X(t) = \underline{X} e^{-i\omega t}\).

- Mouvement unidimensionnel selon l'axe x.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Unité |

|---|---|---|

| Charge | \(e\) | \(\text{C}\) |

Astuces

En notation complexe, dériver revient à multiplier par \(-i\omega\). Ainsi \(\dot{x} \to -i\omega \underline{x}\) et \(\ddot{x} \to -\omega^2 \underline{x}\). Cela transforme l'équation différentielle en équation algébrique simple.

Bilan des Forces

Calcul(s) Détaillés

1. Mise en équation temporelle

Commençons par projeter le PFD sur l'axe \(x\), qui est la direction de polarisation du champ électrique incident :

Pour simplifier l'analyse, nous allons regrouper tous les termes dépendant de la position \(x\) et de ses dérivées dans le membre de gauche. Nous divisons ensuite l'ensemble par la masse \(m\) pour obtenir la forme canonique de l'oscillateur :

2. Passage en notation complexe

Pour résoudre cette équation différentielle sans calculs d'intégrales lourds, nous passons en régime harmonique complexe. Nous associons à chaque grandeur physique \(A(t)\) une amplitude complexe \(\underline{A}\) telle que \(A(t) = \underline{A} e^{-i\omega t}\). La dérivation par rapport au temps se transforme alors en une simple multiplication algébrique :

En remplaçant ces termes dans l'équation différentielle établie plus haut, nous transformons le problème différentiel en une équation algébrique linéaire :

3. Résolution

L'objectif est d'isoler l'amplitude \(\underline{x}\). Nous factorisons donc \(\underline{x}\) dans le membre de gauche :

Enfin, en divisant par la parenthèse (l'impédance mécanique du système), nous obtenons l'amplitude complexe du mouvement en fonction de l'amplitude du champ :

Schéma (Après les calculs)

Réflexions

Le déplacement est en opposition de phase à basse fréquence (signe moins prédominant) et en quadrature de phase à la résonance (terme imaginaire pur).

Points de vigilance

Le terme \( (-i\omega)^2 \) donne bien \( -\omega^2 \) car \( i^2 = -1 \). Attention aux erreurs de signe qui changeraient la nature physique de la solution (divergence au lieu de résonance).

Points à Retenir

L'essentiel à mémoriser :

- Équation de l'oscillateur forcé amorti.

- L'amplitude complexe dépend fortement de la fréquence excitatrice.

Le saviez-vous ?

Ce modèle classique explique très bien la couleur des matériaux diélectriques et pourquoi le verre est transparent (sa résonance est dans l'UV).

FAQ

Pourquoi négliger B ?

Car la vitesse de l'électron est très faible devant c. La force magnétique est en \(v/c\) fois la force électrique.

A vous de jouer

Si \(\omega = \omega_0\), que vaut le dénominateur ?

📝 Mémo

Le mouvement suit le champ avec un retard de phase dû à l'inertie et au frottement.

Question 2 : Susceptibilité électrique complexe

Principe

On cherche à relier la grandeur macroscopique (Polarisation \(\vec{P}\)) à la grandeur microscopique (déplacement \(\vec{x}\)). La polarisation est la densité volumique de moments dipolaires.

Mini-Cours

Le moment dipolaire induit par atome est \(\vec{p} = q\vec{d} = -e\vec{x}\).

Si le milieu contient \(N\) atomes par unité de volume, la polarisation est \(\vec{P} = N\vec{p}\).

Remarque Pédagogique

La susceptibilité \(\chi\) caractérise la réponse du matériau au champ électrique. Si \(\chi\) est complexe, cela signifie qu'il y a un déphasage entre l'excitation (\(\vec{E}\)) et la réponse (\(\vec{P}\)).

Normes

La susceptibilité est une grandeur sans dimension en SI.

Formule(s)

Définitions

Polarisation

Susceptibilité Linéaire

Hypothèses

Nous supposons un milieu linéaire, homogène et isotrope (LHI). La densité \(N\) est supposée uniforme.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Unité |

|---|---|---|

| Densité volumique | \(N\) | \(\text{m}^{-3}\) |

Astuces

Identifiez bien les termes constants pour les regrouper sous une seule constante physique (la pulsation plasma).

Passage Micro-Macro

Calcul(s) Détaillés

1. Expression de la Polarisation P

La polarisation macroscopique est la somme de tous les moments dipolaires par unité de volume. Nous multiplions donc le déplacement d'un électron par sa charge \(-e\) et par la densité \(N\). Nous injectons ensuite le résultat de la question 1 :

Les deux signes négatifs se compensent (\((-e) \times (-e) = e^2\)), ce qui donne :

2. Identification de la Susceptibilité

La définition de la susceptibilité linéaire est \(\underline{P} = \epsilon_0 \chi \underline{E}\). En identifiant terme à terme avec l'expression précédente, nous pouvons isoler \(\epsilon_0 \chi\) :

Divisons maintenant par \(\epsilon_0\) pour obtenir la susceptibilité seule :

3. Introduction de la fréquence plasma

L'expression contient plusieurs constantes physiques (\(N, e, m, \epsilon_0\)). Pour alléger l'écriture et donner un sens physique, on regroupe ces termes sous la "pulsation plasma" \(\omega_{\text{p}}\) définie par \(\omega_{\text{p}}^2 = \frac{N e^2}{m \epsilon_0}\). On obtient ainsi la forme finale compacte :

Schéma (Après les calculs)

Réflexions

La susceptibilité a la même forme de résonance que le déplacement. Elle diverge si \(\gamma = 0\) à la résonance, ce qui est physiquement impossible (il y a toujours un amortissement).

Points de vigilance

Ne pas confondre \(\omega_{\text{p}}\) (fréquence plasma, dépend de la densité N) et \(\omega_0\) (fréquence propre de l'atome, dépend de la liaison noyau-électron).

Points à Retenir

- La polarisation est proportionnelle à la densité N.

- La susceptibilité est complexe.

Le saviez-vous ?

Pour un métal (électrons libres), il n'y a pas de force de rappel, donc \(\omega_0 = 0\). La formule se simplifie alors en modèle de Drude.

FAQ

Que représente physiquement epsilon_0 ?

C'est la permittivité du vide, elle quantifie la capacité du vide à laisser se propager un champ électrique.

A vous de jouer

Quelle est l'unité de \(\chi\) ?

📝 Mémo

Chi contient toute l'information sur la réponse optique du matériau.

Question 3 : Indice de réfraction complexe

Principe

L'indice de réfraction \(n\) est lié à la permittivité relative \(\epsilon_r = 1 + \chi\). Le calcul exact de la racine carrée d'un nombre complexe est pénible, on utilise donc une approximation valable pour les gaz.

Mini-Cours

La relation de Maxwell pour les milieux non magnétiques est \(\underline{n}^2 = \epsilon_r\).

Or, par définition, \(\epsilon_r = 1 + \chi\).

Remarque Pédagogique

Travailler avec la racine carrée d'un nombre complexe est lourd algébriquement. L'approximation des gaz dilués simplifie énormément les calculs en linéarisant le problème.

Normes

L'indice n est sans dimension.

Formule(s)

Relation Fondamentale

Approximation (Taylor)

Hypothèses

Nous posons les hypothèses suivantes :

- Milieu non magnétique (\(\mu_r = 1\)).

- Milieu dilué (gaz) : la densité \(N\) est faible, donc \(\chi \ll 1\).

Donnée(s)

| Paramètre | Valeur Typique |

|---|---|

| Chi (gaz) | \(10^{-4}\) |

Astuces

L'approximation du gaz dilué permet de séparer directement partie réelle et imaginaire sans calculs complexes.

Approximation Gaz Dilué

Calcul(s) Détaillés

1. Relation exacte

La relation fondamentale de l'optique ondulatoire lie l'indice complexe à la susceptibilité diélectrique :

2. Approximation des gaz dilués

Dans un gaz, la densité \(N\) est faible, ce qui implique que la susceptibilité \(\chi\) est très petite devant 1. Nous pouvons donc utiliser le développement limité de Taylor pour la racine carrée \(\sqrt{1+u} \approx 1 + u/2\) :

3. Substitution

Il suffit maintenant de remplacer \(\chi\) par l'expression Lorentziennne trouvée à la question 2 :

Schéma (Après les calculs)

Réflexions

L'indice est complexe : cela indique qu'il y a à la fois propagation (partie réelle) et atténuation (partie imaginaire).

Points de vigilance

Cette approximation n'est pas valable pour un liquide ou un solide dense où \(\chi\) peut être de l'ordre de 1 ou plus.

Points à Retenir

Pour un gaz, l'indice diffère de 1 d'une quantité très petite, proportionnelle à la densité.

Le saviez-vous ?

C'est grâce à cette variation d'indice que les mirages se forment (gradients de densité dans l'air).

FAQ

Et si le milieu est dense ?

Il faut utiliser la relation de Clausius-Mossotti pour prendre en compte le champ local.

A vous de jouer

Si N double, comment varie n-1 ?

📝 Mémo

n - 1 est proportionnel à la polarisabilité.

Question 4 : Séparation Dispersion / Absorption

Principe

Pour obtenir des grandeurs physiques réelles (indice de réfraction \(n'\) et absorption \(n''\)), on doit éliminer le nombre complexe du dénominateur en utilisant la quantité conjuguée.

Mini-Cours

On note \(\underline{n} = n' + i n''\) (ou \(n + i\kappa\)).

- \(n'\) est l'indice de réfraction classique (vitesse de phase \(v_\phi = c/n'\)).

- \(n''\) est l'indice d'extinction (coefficient d'absorption \(\alpha = 2\omega n'' / c\)).

Remarque Pédagogique

La partie réelle décrit la DISPERSION (changement de vitesse avec la fréquence). La partie imaginaire décrit l'ABSORPTION (perte d'énergie).

Normes

Conformément aux notations usuelles en optique.

Formule(s)

Quantité Conjuguée

Hypothèses

On utilise l'expression approchée de la question 3.

Donnée(s)

| Terme | Signification |

|---|---|

| \(A\) | \(\omega_0^2 - \omega^2\) (\(\text{Terme résonant}\)) |

| \(B\) | \(\gamma\omega\) (\(\text{Terme d'amortissement}\)) |

Astuces

Ne développez pas le dénominateur, laissez-le sous la forme \((\omega_0^2-\omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2\) pour voir clairement la résonance.

Propagation : Dispersion et Atténuation

Calcul(s) Détaillés

1. Forme algébrique du dénominateur

Identifions d'abord les parties réelle et imaginaire du dénominateur \(D = A - iB\) :

2. Méthode du conjugué

Pour rendre le dénominateur réel, nous multiplions le numérateur et le dénominateur par le conjugué \(A + iB\). Rappelons l'identité remarquable \((A-iB)(A+iB) = A^2 + B^2\) :

3. Application à l'indice

Appliquons maintenant cette transformation à notre expression de l'indice :

On sépare ensuite la fraction en deux parties : la partie réelle sans \(i\) et la partie imaginaire avec \(i\) :

où \(D\) est le dénominateur commun réel : \(D = (\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2\).

Partie Réelle (Dispersion)

\[ n'(\omega) = 1 + \frac{\omega_{\text{p}}^2 (\omega_0^2 - \omega^2)}{2[(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2]} \]Partie Imaginaire (Absorption)

\[ n''(\omega) = \frac{\omega_{\text{p}}^2 \gamma\omega}{2[(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2]} \]Schéma (Après les calculs)

Réflexions

- Pour \(n'\) : Le numérateur \(\omega_0^2 - \omega^2\) change de signe à la résonance. C'est ce qui crée la courbe en "S" caractéristique de la dispersion.

- Pour \(n''\) : Tous les termes sont positifs (carrés, \(\gamma\), \(\omega\)). L'absorption est toujours positive (le milieu ne crée pas d'énergie).

Points de vigilance

Vérifiez les signes. \(n''\) doit être positif pour un milieu passif (absorption d'énergie).

Points à Retenir

- Dispersion (n') : Change de signe autour de la résonance.

- Absorption (n'') : Maximale à la résonance.

Le saviez-vous ?

Ces relations entre partie réelle et imaginaire sont un cas particulier des relations de Kramers-Kronig, qui relient causalité et réponse fréquentielle.

FAQ

Pourquoi la dispersion s'annule à la résonance ?

Car à \(\omega = \omega_0\), le numérateur \(\omega_0^2 - \omega^2\) devient nul. L'indice réel vaut alors exactement 1.

A vous de jouer

Que vaut \(n''\) si \(\gamma \to 0\) ?

📝 Mémo

Pas d'absorption sans dispersion !

Question 5 : Analyse de la Dispersion Anormale

Principe

On étudie le comportement des fonctions \(n'(\omega)\) et \(n''(\omega)\) autour de la fréquence de résonance \(\omega_0\) pour identifier les zones de dispersion normale et anormale.

Mini-Cours

Dispersion Normale : L'indice augmente avec la fréquence (\(dn'/d\omega > 0\)). C'est le cas pour la plupart des matériaux transparents dans le visible.

Dispersion Anormale : L'indice diminue avec la fréquence (\(dn'/d\omega < 0\)). Cela se produit dans les bandes d'absorption.

Remarque Pédagogique

Le terme "anormale" est historique. Ce comportement est tout à fait normal et prédictible par la physique, il est juste opposé au comportement "habituel" du verre dans le visible.

Normes

Critère de dispersion : Signe de la dérivée par rapport à la fréquence.

Formule(s)

Dérivée de l'indice

Hypothèses

On regarde le voisinage immédiat de \(\omega_0\), c'est-à-dire \(\omega \approx \omega_0\).

Donnée(s)

| Zone | Comportement |

|---|---|

| Loin de \(\omega_0\) | Dispersion Normale |

| Proche de \(\omega_0\) | Dispersion Anormale |

Astuces

Regardez la courbe du simulateur ci-dessous : la dispersion anormale correspond à la "pente descendante" de la courbe bleue.

Zones de Dispersion

Calcul(s) Détaillés

1. Au voisinage de la résonance

Plaçons-nous très près de la fréquence propre \(\omega_0\). Le dénominateur est positif et dominé par \(\gamma^2\omega_0^2\). Le signe de la variation dépend donc uniquement du numérateur \(\omega_0^2 - \omega^2\) :

2. Conclusion sur la pente

La courbe passe donc d'une valeur supérieure à 1 à une valeur inférieure à 1 lorsque la fréquence augmente. Mathématiquement, cela signifie que la fonction est décroissante dans cette zone :

Ce comportement "anormal" (la pente est inverse de celle du verre classique) coïncide exactement avec le maximum de \(n''\), c'est-à-dire le pic d'absorption.

Schéma (Après les calculs)

Réflexions

La dispersion anormale est donc intrinsèquement liée à l'absorption. On ne peut pas avoir l'une sans l'autre dans ce modèle.

Points de vigilance

Attention : Dispersion anormale ne signifie pas que la lumière remonte le temps ! La vitesse de groupe peut devenir supérieure à c, mais la vitesse de l'information reste inférieure à c.

Points à Retenir

La bande passante de la dispersion anormale est définie par le facteur d'amortissement \(\gamma\).

Le saviez-vous ?

C'est ce phénomène qui est utilisé dans les "slow light" (lumière lente) et "fast light" (lumière rapide) expérimentales.

FAQ

Est-ce que n peut être inférieur à 1 ?

Oui ! C'est le cas pour les rayons X ou dans les plasmas. Cela signifie que la vitesse de phase est > c, mais ce n'est pas la vitesse de l'énergie.

A vous de jouer

Si on augmente l'amortissement, la zone anormale s'élargit-elle ?

📝 Mémo

Dispersion anormale = Chute de l'indice = Forte Absorption.

Analyse Graphique

Le graphique ci-dessous illustre le comportement typique de n et kappa. Utilisez le simulateur suivant pour explorer l'effet de l'amortissement.

📝 Grand Mémo : Ce qu'il faut retenir absolument

Voici la synthèse des points clés méthodologiques et physiques abordés dans cet exercice :

-

🔑

Point Clé 1 : [Modèle de Lorentz]

L'électron est modélisé comme une masse liée à un ressort amorti. C'est la base de la compréhension de l'interaction lumière-matière classique. -

📐

Point Clé 2 : [Indice Complexe]

\(\underline{n} = n + i\kappa\). La partie réelle \(n\) régit la propagation (vitesse, réfraction), la partie imaginaire \(\kappa\) régit l'absorption (atténuation). -

⚠️

Point Clé 3 : [Résonance]

L'absorption est maximale à la fréquence de résonance \(\omega = \omega_0\). C'est là que l'énergie est transférée de l'onde à la matière. -

💡

Point Clé 4 : [Dispersion Anormale]

Dans la zone d'absorption, l'indice de réfraction diminue avec la fréquence. C'est la signature spectrale d'une résonance.

🎛️ Simulateur interactif

Modifiez les paramètres pour voir l'impact sur le graphique.

Paramètres

📝 Quiz final : Testez vos connaissances

1. Que se passe-t-il à la résonance ?

2. La dispersion anormale correspond à :

📚 Glossaire

- Susceptibilité électrique (\(\chi\))

- Grandeur (scalaire ou tensorielle) caractérisant la facilité avec laquelle un matériau diélectrique se polarise sous l'effet d'un champ électrique. Dans le cas dynamique, elle est complexe et dépend de la fréquence.

- Indice de réfraction complexe (\(\underline{n}\))

- Nombre complexe décrivant la propagation d'une onde dans un milieu. Sa partie réelle correspond à l'indice de réfraction classique (vitesse) et sa partie imaginaire à l'indice d'extinction (absorption).

- Dispersion Anormale

- Phénomène où l'indice de réfraction d'un milieu diminue lorsque la fréquence de l'onde augmente (\(dn/d\omega < 0\)). Cela se produit typiquement au voisinage d'une fréquence de résonance absorbante.

- Absorption

- Processus par lequel l'énergie d'un photon est prise par la matière (par exemple pour faire passer un électron d'un niveau d'énergie bas à un niveau haut), transformant l'énergie lumineuse en énergie interne (chaleur, excitation).

- Fréquence Plasma (\(\omega_p\))

- Fréquence caractéristique des oscillations collectives des électrons libres dans un milieu (comme un métal ou un gaz ionisé). Elle dépend directement de la densité électronique \(N\).

- Oscillateur Harmonique Amorti

- Modèle physique classique décrivant un système (ici l'électron) soumis à une force de rappel proportionnelle au déplacement et à une force de frottement proportionnelle à la vitesse.

- Régime Sinusoïdal Forcé (RSF)

- État permanent d'un système oscillant soumis à une excitation périodique (ici l'onde lumineuse), où la réponse du système oscille à la même fréquence que l'excitation, mais avec une amplitude et une phase différentes.

Le Saviez-vous ?

Chargement...

0 commentaires