Fonctionnement d'un Coupleur Directif sur Guide d'Onde

Contexte : Photonique Intégrée et Diviseurs de Puissance.

Le coupleur directifDispositif passif permettant de transférer de l'énergie lumineuse entre deux guides d'ondes proches. est la brique de base des circuits photoniques intégrés (PICs), analogue au diviseur de puissance en électronique micro-onde. Il permet de diviser, combiner ou commuter des signaux optiques sans aucune conversion électronique-optique-électronique (OEO).

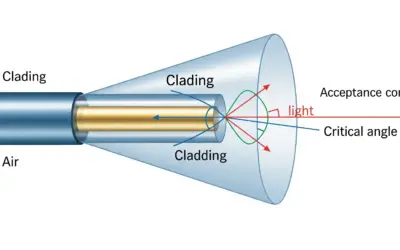

Son principe repose sur l'interaction des champs évanescentsPartie de l'onde électromagnétique qui décroît exponentiellement hors du cœur du guide. entre deux guides d'ondes placés à très faible distance (quelques centaines de nanomètres). Ce phénomène est exploité dans les modulateurs Mach-Zehnder pour les télécommunications à haut débit (100G, 400G et au-delà) ainsi que dans les réseaux de capteurs fibrés.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous permettra de manipuler la théorie des modes couplés (CMT) pour dimensionner un composant réel. Vous comprendrez pourquoi la précision de fabrication nanométrique est cruciale en photonique.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre le mécanisme physique du transfert d'énergie par ondes évanescentes (effet tunnel optique).

- Calculer la longueur de couplage caractéristique (\(L_{\text{c}}\)) en fonction du coefficient de couplage.

- Dimensionner un diviseur de puissance 3dB (50/50) pour des applications interférométriques.

- Analyser l'impact de la longueur du dispositif sur la répartition finale de la puissance (phénomène de battement).

Données de l'étude

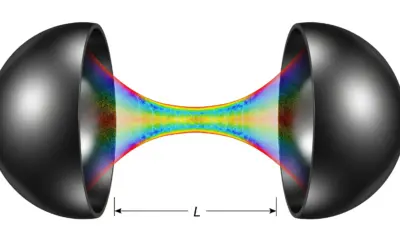

On considère une structure photonique constituée de deux guides d'ondes rectangulaires monomodes strictement identiques (synchronisme de phase parfait), gravés sur un substrat de silicium. Ces guides sont parallèles et séparés par une distance \(d\) constante (gap).

De la lumière monochromatique est injectée exclusivement dans l'entrée du Guide 1 (port "In") à la position \(z=0\) avec une puissance initiale \(P_{\text{0}}\).

Paramètres Physiques et Géométriques

| Caractéristique | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Puissance optique d'entrée | \(P_{\text{0}}\) | 1.0 | \(\text{mW}\) |

| Longueur d'onde de travail | \(\lambda\) | 1.55 | \(\mu\text{m}\) |

| Indice de réfraction du cœur | \(n_{\text{eff}}\) | 1.450 | - |

| Coefficient de couplage linéiqueReprésente la force de l'interaction par unité de longueur entre les deux guides. Dépend exponentiellement du gap d. | \(\kappa\) | 500 | \(\text{m}^{-1}\) |

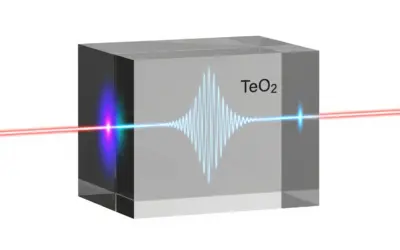

Architecture du Coupleur Directif

Questions à traiter

- Calculer la longueur de couplage \(L_{\text{c}}\) (ou longueur de battement demi-période) nécessaire pour transférer 100% de la puissance du Guide 1 vers le Guide 2 (état "Cross").

- Calculer la puissance optique présente dans le Guide 2 (\(P_{\text{2}}\)) à une distance intermédiaire \(z = L_{\text{c}} / 2\).

- En déduire la longueur physique \(L_{\text{3dB}}\) qu'il faut donner au composant pour obtenir un diviseur de puissance parfait (50/50 ou 3dB).

- Calculer la répartition finale des puissances (\(P_{\text{1}}\) et \(P_{\text{2}}\)) pour une longueur de couplage arbitraire \(L = 4.0 \text{ mm}\).

Les bases théoriques : Théorie des Modes Couplés (CMT)

La théorie des modes couplés (Coupled Mode Theory) décrit l'interaction entre deux guides d'ondes proches par perturbation. Plutôt que de résoudre les équations de Maxwell pour la structure complexe entière, on considère que le champ d'un guide agit comme une source de polarisation pour l'autre.

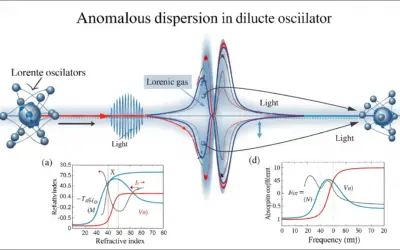

Physiquement, le système composite supporte deux supermodes (un mode pair symétrique et un mode impair antisymétrique). Ces deux supermodes se propagent à des vitesses de phase légèrement différentes (\(\beta_s\) et \(\beta_a\)). C'est l'interférence entre ces deux supermodes qui crée le battement de puissance observé d'un guide à l'autre.

1. Équations Différentielles et Solutions

L'évolution des amplitudes complexes \(A_1(z)\) et \(A_2(z)\) dans les guides est régie par le système d'équations différentielles couplées :

Le facteur \(-i\) est fondamental : il indique qu'il y a toujours un retard de phase de 90° (\(\pi/2\)) induit lors du transfert d'énergie d'un guide vers l'autre. En résolvant ce système avec les conditions initiales \(A_1(0)=1, A_2(0)=0\), on obtient les puissances (\(P = |A|^2\)) :

Guide 1 (Bar)

Guide 2 (Cross)

2. Conservation et Pertes

Dans un coupleur idéal (passif et sans pertes), la matrice de transfert est unitaire, ce qui garantit la conservation de l'énergie totale à tout point \(z\) :

Cependant, dans un dispositif réel, deux facteurs réduisent la puissance totale :

- Pertes de propagation (\(\alpha\)) : Absorption du matériau et rugosité des parois. Le terme \(P_0\) devient \(P_0 e^{-\alpha z}\).

- Pertes de courbure : Aux points d'entrée et de sortie où les guides s'écartent, de la lumière peut être rayonnée hors du guide.

3. Physique du coefficient \(\kappa\) et de \(L_{\text{c}}\)

Le coefficient de couplage \(\kappa\) représente l'intégrale de recouvrement entre le champ évanescent d'un guide et le cœur de l'autre guide. Il dépend exponentiellement de la distance \(d\) (gap) entre les guides :

Où \(\gamma\) est la constante de décroissance du champ évanescent dans la gaine.

Cela a une conséquence majeure pour la fabrication : une variation infime du gap \(d\) (quelques nanomètres) entraîne une variation massive de \(\kappa\) et donc de la longueur de couplage \(L_{\text{c}}\) :

C'est pourquoi les coupleurs directionnels sont très sensibles aux imperfections de fabrication.

Correction : Fonctionnement d'un Coupleur Directif sur Guide d'Onde

Question 1 : Calcul de la longueur de transfert total (\(L_{\text{c}}\))

Principe

On cherche la distance \(z\) minimale pour laquelle toute la puissance incidente \(P_{\text{0}}\) se retrouve dans le Guide 2. Mathématiquement, cela revient à chercher la première valeur de \(z\) qui maximise la fonction \(P_{\text{2}}(z) = P_{\text{0}} \sin^2(\kappa z)\). Physiquement, cela correspond au moment où les ondes évanescentes ont réussi à exciter totalement le mode du second guide par interférence constructive.

Mini-Cours

État "Cross" vs "Bar" : En optique intégrée, on définit deux états fondamentaux pour un coupleur :

- État "Bar" (Direct) : La lumière reste dans le guide d'entrée (pas de couplage ou couplage complet aller-retour).

- État "Cross" (Croisé) : La lumière sort par le port opposé à l'entrée. C'est l'état fondamental pour réaliser des commutateurs (switchs) optiques.

Le transfert d'énergie spatial est similaire au transfert d'énergie temporel entre deux pendules couplés par un ressort.

Remarque Pédagogique

La valeur de \(\kappa\) dépend de manière exponentielle de la distance inter-guide (gap). Une erreur de quelques nanomètres sur le gap lors de la fabrication peut modifier \(\kappa\) de 10% à 20% et donc fausser \(L_{\text{c}}\). C'est pourquoi le contrôle dimensionnel en salle blanche est critique.

Normes

Les fonderies photoniques (comme STMicroelectronics, IMEC ou CEA-Leti) fournissent des bibliothèques de composants (PDK - Process Design Kits) où ces longueurs sont pré-calculées et certifiées pour des bandes spectrales standards (Bande O : 1310nm, Bande C : 1550nm).

Formule(s)

Condition de maximum

Maximum de la fonction Sinus Carré

Hypothèses

Pour appliquer cette loi simple, nous posons les hypothèses suivantes :

- Couplage Adiabatique négligé : Le couplage ne se produit que dans la zone droite de longueur \(L\). On néglige le couplage parasite dans les zones courbées d'entrée/sortie (les "S-bends").

- Synchronisme de phase parfait (\(\Delta\beta = 0\)) : Les guides ont exactement la même géométrie et le même indice effectif. Si les guides étaient différents, un transfert à 100% serait impossible (phénomène de désaccord de phase).

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Coefficient de couplage | \(\kappa\) | 500 | \(\text{m}^{-1}\) |

Astuces

Travaillez toujours en unités du système international (mètres) pour les calculs intermédiaires pour éviter les erreurs de puissance de 10. Convertissez le résultat final en millimètres (mm) ou micromètres (µm) uniquement à la fin, car ce sont les unités parlantes de la micro-technologie.

[Situation Initiale : Calcul de Lc]

Calcul(s)

Application Numérique

Nous partons de la formule théorique établie plus haut. Remplaçons le coefficient de couplage \(\kappa\) par sa valeur numérique donnée dans l'énoncé (500 \(\text{m}^{-1}\)) :

Calcul de Lc en mètres

Nous obtenons ici un résultat brut en unités du système international (mètres). Ce chiffre est correct mais peu pratique à manipuler dans le contexte de la micro-électronique.

Conversion d'unités

Pour rendre ce résultat plus "parlant", nous allons le convertir en millimètres, l'unité standard pour les dimensions de puces optiques. On multiplie par 1000 :

m → mm

Cela correspond à une longueur d'environ 3 millimètres. C'est une dimension tout à fait standard pour un composant optique intégré passif réalisé en technologie silice sur silicium.

Schéma (Après les calculs)

Réflexions

Si l'on fabriquait un coupleur de longueur \(2 \times L_{\text{c}} \approx 6.28 \text{ mm}\), la puissance ferait un aller-retour complet et ressortirait à 100% dans le Guide 1. C'est la nature périodique du couplage. Le composant agirait alors comme un simple fil, transparent pour le signal, bien que physiquement constitué de deux guides.

Points de vigilance

Ne confondez pas le coefficient \(\kappa\) (en \(\text{m}^{-1}\), taux de transfert spatial) avec le vecteur d'onde \(k\) (en \(\text{m}^{-1}\), taux de phase) ou la constante de propagation \(\beta\). Ce sont trois grandeurs distinctes !

Points à Retenir

L'essentiel à mémoriser :

- La longueur de couplage \(L_{\text{c}}\) est inversement proportionnelle à la force du couplage \(\kappa\).

- Un couplage fort (guides très proches) implique un composant court.

- Un transfert total (100%) n'est possible que pour des guides strictement symétriques.

Le saviez-vous ?

Pour des guides en Silicium sur Isolant (SOI), le contraste d'indice est très fort. Le couplage \(\kappa\) peut être énorme, donnant des \(L_{\text{c}}\) de l'ordre de quelques dizaines de micromètres seulement ! Ici, avec \(\kappa=500\), nous sommes plutôt sur une technologie à faible contraste type "Silice sur Silicium" (PLC) ou Polymère.

FAQ

Est-ce que \(L_{\text{c}}\) dépend de la longueur d'onde ?

Oui, absolument ! Le coefficient \(\kappa\) dépend de la longueur d'onde (les modes sont moins confinés à haute longueur d'onde, donc se recouvrent plus). Un coupleur n'est généralement conçu que pour une bande spectrale précise (ex: 1550 nm ± 20 nm).

A vous de jouer

Si le coefficient de couplage double (\(\kappa = 1000 \text{ m}^{-1}\)), que devient \(L_{\text{c}}\) en mm ?

📝 Mémo

Formule mnémotechnique : "Lc, c'est Pi sur deux Kappa".

Question 2 : Puissance à \(z = L_{\text{c}} / 2\)

Principe

On se place physiquement à la moitié de la longueur calculée précédemment. Puisque le transfert d'énergie est continu et monotone sur l'intervalle \([0, L_{\text{c}}]\), on s'attend intuitivement à une répartition partielle de l'énergie. Nous allons quantifier cela précisément.

Mini-Cours

Le point 3dB : En électronique et optique, une réduction de moitié de la puissance correspond à une atténuation de 3 décibels (\(10 \log_{10}(0.5) \approx -3.01\)). Un composant qui réalise cela s'appelle un "Coupleur 3dB" ou un "Y-splitter". C'est l'équivalent optique d'un diviseur de tension résistif, mais sans pertes (théoriquement).

Remarque Pédagogique

Ce point de fonctionnement est critique pour réaliser des interféromètres (comme le Mach-Zehnder) où l'on a besoin de séparer la lumière en deux bras d'égale intensité pour maximiser le contraste (la visibilité) des franges d'interférences.

Normes

Les fiches techniques des coupleurs commerciaux (ex: Thorlabs, Newport) spécifient souvent le "Coupling Ratio" en pourcentage (ex: 50:50, 90:10, 99:1). La tolérance standard est souvent de ±5%.

Formule(s)

Formules utilisées

Puissance dans le guide couplé

Hypothèses

On suppose toujours une propagation linéaire et l'absence de pertes d'insertion (diffusion par rugosité ou absorption matière).

Donnée(s)

| Paramètre | Expression | Valeur Approx. |

|---|---|---|

| Distance z | \(L_{\text{c}} / 2\) | 1.57 mm |

Astuces

Pas besoin de calculatrice si vous connaissez votre cercle trigonométrique ! L'angle à mi-chemin de \(\pi/2\) (90°) est \(\pi/4\) (45°). Et \(\sin(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}\).

[Situation Intermédiaire : z = Lc/2]

Calcul(s)

Calcul de l'argument

La première étape consiste à déterminer la valeur de l'angle (l'argument) dans la fonction sinus. Nous substituons \(z\) par \(L_{\text{c}}/2\) et utilisons l'expression de \(L_{\text{c}}\) trouvée précédemment :

On remarque ici une simplification intéressante : le coefficient \(\kappa\) s'annule, rendant le résultat indépendant de la force du couplage.

L'angle obtenu est donc exactement de \(\pi/4\) radians, ce qui correspond à 45°. C'est un angle remarquable en trigonométrie.

Calcul Principal

Maintenant que nous avons l'angle, nous pouvons calculer la puissance transférée \(P_{\text{2}}\). Rappelons que \(\sin(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2}\).

Puissance P2

Enfin, nous multiplions ce facteur par la puissance d'entrée \(P_{\text{0}}\) :

Le résultat est net : exactement la moitié de la puissance initiale se trouve dans le second guide.

Résultat : Répartition 50/50

Réflexions

Puisque l'énergie se conserve, si \(P_{\text{2}} = 0.5 \text{ mW}\), alors \(P_{\text{1}} = 1 - 0.5 = 0.5 \text{ mW}\). La puissance est parfaitement équilibrée entre les deux guides. Nous avons réalisé un diviseur parfait.

Points de vigilance

Point Crucial : Même si la puissance est égale (\(P_{\text{1}}=P_{\text{2}}\)), les ondes dans les deux guides ne sont pas en phase ! Il existe un déphasage de \(\pi/2\) (90°) induit par le couplage sur le port croisé (Guide 2) par rapport au port direct (Guide 1). C'est le "déphasage de Gouy" appliqué aux modes couplés.

Points à Retenir

À mi-distance de la longueur de couplage (\(L_{\text{c}}/2\)), on obtient un coupleur 50/50, aussi appelé coupleur hybride ou coupleur 3dB.

Le saviez-vous ?

Les coupleurs fibrés (FBT - Fused Biconical Taper) fonctionnent sur le même principe en fusionnant et étirant deux fibres optiques. On arrête l'étirement exactement quand le ratio 50/50 est atteint sur l'instrument de mesure.

FAQ

Est-ce le seul endroit où l'on a 50% ?

Non, cela se reproduit périodiquement (à \(3\pi/4, 5\pi/4\dots\)), mais \(L_{\text{c}}/2\) est la position la plus courte, donc la plus compacte et la moins sujette aux pertes de propagation.

A vous de jouer

Quelle serait la puissance \(P_{\text{1}}\) restante dans le Guide 1 à cet endroit ?

📝 Mémo

Demi-longueur de couplage = Demi-puissance (Coupleur 3dB).

Question 3 : Longueur \(L_{\text{3dB}}\) pour un coupleur 50/50

Principe

La question demande de formaliser le résultat trouvé à la question précédente. Nous cherchons la longueur physique \(L\) telle que le rapport de puissance \(P_{\text{2}}/P_{\text{0}}\) soit égal à 0.5. C'est l'étape de "Design Inversé" : on part de la fonction souhaitée pour trouver la géométrie.

Mini-Cours

Composant Discret vs Distribué : Bien que le couplage soit distribué tout le long du guide de manière continue, l'ingénieur considère le composant entier comme une "boîte noire" de longueur \(L_{\text{3dB}}\) qui réalise la fonction mathématique de division par 2.

Remarque Pédagogique

C'est une étape de synthèse : on passe de l'analyse d'un point (\(z\)) à la conception d'un composant fini (\(L\)). C'est ainsi qu'on définit le "layout" (masque de dessin) d'une puce.

Normes

Notation standard : On note souvent ces coupleurs "DC 3dB" (Directional Coupler 3dB) ou "MMI 1x2" (bien que le MMI soit une technologie différente, la fonction est la même) sur les schémas photoniques.

Formule(s)

Inversion de la formule de puissance

Hypothèses

On retient la solution la plus petite (plus court chemin optique) pour minimiser l'encombrement sur la puce (footprint).

Donnée(s)

| Paramètre | Valeur Cible |

|---|---|

| Ratio \(P_{\text{2}}/P_{\text{0}}\) | 0.5 |

Astuces

Vous avez déjà fait le calcul implicitement à la question 2. Utilisez la symétrie du problème ! Si 100% est à \(\pi/2\), alors 50% est à \(\pi/4\).

Schéma : Dimensionnement

Calcul(s)

Calcul Algébrique

Nous cherchons la longueur \(L\) pour laquelle le sinus carré vaut 0.5. Commençons par prendre la racine carrée des deux côtés de l'équation :

Ensuite, nous utilisons la fonction arc sinus pour isoler l'argument :

Enfin, nous isolons \(L_{\text{3dB}}\) en divisant par \(\kappa\) :

Lien avec Lc

Comparons ce résultat avec la formule de la longueur de couplage total \(L_{\text{c}} = \frac{\pi}{2\kappa}\). On peut réécrire notre résultat ainsi :

Cette relation simple est fondamentale : pour diviser la puissance par deux, il faut couper le coupleur à la moitié de sa longueur de transfert total.

Application Numérique

Utilisons la valeur de \(L_{\text{c}}\) calculée à la Question 1 (3.14 mm) pour trouver le résultat numérique :

La longueur physique à dessiner sur le masque de fabrication est donc de 1.57 mm.

Résultat

Réflexions

C'est très court ! Cela permet une intégration dense sur puce. Cependant, cette longueur est extrêmement précise. Une erreur de fabrication de 10% sur la longueur modifierait significativement le ratio de division (il ne serait plus 50/50), déséquilibrant tout le circuit aval.

Points de vigilance

Ne pas confondre avec un coupleur 100% (Cross) qui fait le double de la longueur. Vérifiez toujours la spécification : "3dB coupler" vs "Crossover".

Points à Retenir

\(L_{\text{3dB}} = L_{\text{c}} / 2\). C'est la relation fondamentale pour le dimensionnement.

Le saviez-vous ?

Les coupleurs 3dB sont les équivalents optiques des "lames semi-réfléchissantes" (beam splitters) utilisées dans les bancs d'optique en espace libre.

FAQ

Peut-on ajuster ce ratio après fabrication ?

Non, pour un coupleur passif simple (DC). Mais on peut utiliser un Interféromètre Mach-Zehnder (MZI) actif avec une micro-résistance chauffante pour créer un coupleur variable (VOA/Tunable Switch) et ajuster le ratio finement.

A vous de jouer

Si \(L_{\text{c}}\) valait 10 mm, que vaudrait \(L_{\text{3dB}}\) ?

📝 Mémo

Le coupleur 3dB est le composant le plus court utile ; il est deux fois plus court que le coupleur complet.

Question 4 : Puissances pour une longueur arbitraire \(L = 4.0 \text{ mm}\)

Principe

Nous traitons ici un cas général où la longueur ne correspond à aucun point remarquable (\(L_{\text{c}}\) ou \(L_{\text{3dB}}\)). Puisque \(4.0 \text{ mm} > L_{\text{c}} (3.14 \text{ mm})\), nous savons que le transfert maximal a déjà eu lieu et que l'énergie est en train de "revenir" vers le guide 1. C'est le phénomène de couplage retour.

Mini-Cours

Battement Optique (Optical Beating) : L'énergie fait des allers-retours perpétuels tant que les guides sont couplés. C'est un phénomène d'interférence spatiale oscillatoire. Contrairement à un mélange de fluides, la lumière ne s'équibre pas à 50/50 sur une longue distance, elle continue d'osciller indéfiniment (en théorie sans pertes).

Remarque Pédagogique

Cet exercice montre qu'il ne suffit pas d'avoir des guides longs pour transférer l'énergie. "Plus long" ne veut pas dire "plus de transfert". Au-delà de \(L_{\text{c}}\), augmenter la longueur réduit l'efficacité du transfert vers le guide 2 !

Normes

Ce calcul correspond à l'évaluation de la "diaphonie" (crosstalk) si l'objectif était un transfert total, ou du "taux de réjection". Dans un commutateur, une longueur imprécise dégrade le taux d'extinction (Extinction Ratio).

Formule(s)

Equations générales

Hypothèses

Le modèle reste valide tant que le couplage n'est pas trop fort (théorie des modes couplés faibles). On néglige toujours les pertes.

Donnée(s)

| Paramètre | Valeur |

|---|---|

| Longueur L | 4.0 mm |

| Kappa \(\kappa\) | 500 \(m^{-1}\) |

Astuces

Attention piège ! Vérifiez impérativement que votre calculatrice est en mode RADIANS. Les formules physiques utilisent des arguments sans dimension (radians). Un calcul en degrés donnerait un résultat totalement faux.

Schéma : Dépassement de Lc

Calcul(s)

1. Homogénéisation des unités

Avant tout calcul, il est impératif que \(\kappa\) et \(L\) soient exprimés dans des unités compatibles pour que leur produit soit sans dimension. Convertissons \(\kappa\) qui est en \(\text{m}^{-1}\) vers des \(\text{mm}^{-1}\) :

Nous avons maintenant \(\kappa = 0.5 \text{ mm}^{-1}\) et \(L = 4.0 \text{ mm}\). Les unités sont cohérentes.

2. Calcul de l'argument \(\theta\)

Calculons maintenant la phase accumulée \(\theta = \kappa L\) :

Attention, ce résultat est en radians. À titre indicatif, \(2.0 \text{ rad} \approx 114.6^\circ\). On remarque que \(114.6^\circ > 90^\circ\), ce qui confirme que nous avons dépassé le maximum de transfert (qui a lieu à \(\pi/2 \approx 1.57\) rad).

3. Calcul des puissances

Calculons d'abord les valeurs trigonométriques brutes :

Ensuite, nous élevons ces valeurs au carré pour obtenir les coefficients de puissance :

Puissance Guide 1 (Bar)

Il reste donc environ 17% de la puissance dans le guide initial.

Puissance Guide 2 (Cross)

Le guide couplé reçoit environ 83% de la puissance.

Résultat : P1 remonte, P2 baisse

Vérification

Il est toujours prudent de vérifier si la somme des puissances de sortie est égale à la puissance d'entrée (conservation de l'énergie) :

Le compte est bon ! Le modèle mathématique est cohérent.

Réflexions

On voit bien que l'énergie revient vers le guide 1 car \(L > L_{\text{c}}\). Nous avons dépassé le point de transfert maximal (100% à 3.14 mm). Si nous avions voulu maximiser \(P_{\text{2}}\), il aurait fallu couper le guide plus tôt.

Points de vigilance

Une erreur fréquente est d'oublier le carré (\(^2\)) sur le cosinus et le sinus, ce qui pourrait donner des puissances négatives (impossible physiquement) ou fausses.

Points à Retenir

La puissance oscille continuellement. Le contrôle de la longueur est critique : ce n'est pas "plus c'est long, plus ça couple", mais "ça couple, ça découple, ça recouple...".

Le saviez-vous ?

C'est exactement ce principe qu'on utilise pour faire des filtres en longueur d'onde : comme \(\kappa\) dépend de \(\lambda\), une longueur \(L\) fixe donnera 100% de transfert pour le rouge (qui couple fort) mais peut-être seulement 10% pour le bleu (qui couple moins) !

FAQ

Si L = 2 Lc, que se passe-t-il ?

\(\theta = \pi\). \(\sin(\pi)=0\). Donc \(P_{\text{2}}=0\) et \(P_{\text{1}}=100\%\). L'énergie a fait un aller-retour complet et le composant n'a servi à rien (à part introduire des pertes).

A vous de jouer

Quelle serait la valeur de \(P_{\text{2}}\) (en mW) si \(L = 2\pi\) mm (avec \(\kappa=0.5\)) ?

📝 Mémo

Toujours vérifier la conservation de l'énergie (\(P_{\text{1}} + P_{\text{2}} = 1\)) pour valider le calcul.

Schéma Bilan des Transferts

Évolution des puissances normalisées le long de la zone de couplage.

📝 Grand Mémo : Physique du Coupleur

Voici la synthèse des points clés méthodologiques et physiques abordés dans cet exercice :

-

🔑

Point Clé 1 : Échange Périodique

L'énergie oscille sinusoïdalement entre les guides (battements). L'énergie totale est conservée (\(P_{\text{1}} + P_{\text{2}} = P_{\text{0}}\)) en l'absence de pertes. -

📐

Point Clé 2 : Longueur de Couplage

\(L_{\text{c}}\) est inversement proportionnelle à \(\kappa\). Plus les guides sont proches (fort \(\kappa\)), plus le transfert est rapide et le composant court. -

⚠️

Point Clé 3 : Unités Radians

Dans les formules \(\cos^2(\kappa L)\) et \(\sin^2(\kappa L)\), l'argument \(\kappa L\) est toujours en radians. Attention aux calculatrices ! -

💡

Point Clé 4 : Application 3dB

Le coupleur 3dB (50/50), obtenu à \(L_{\text{c}}/2\), est fondamental pour créer des interféromètres et des modulateurs.

🎛️ Simulateur de Couplage

Visualisez l'évolution de la puissance le long des guides en fonction du coefficient de couplage.

Paramètres

📝 Quiz final : Testez vos connaissances

1. Que se passe-t-il si la distance entre les guides diminue ?

2. Quelle est la puissance dans le Guide 2 à \(z = 2 L_{\text{c}}\) ?

📚 Glossaire Photonique

- Onde Evanescente

- Partie du champ électromagnétique qui s'étend à l'extérieur du cœur du guide d'onde, permettant le couplage.

- Monomode

- Guide d'onde ne supportant qu'un seul mode spatial de propagation pour une longueur d'onde donnée.

- Coupleur 3dB

- Dispositif divisant la puissance d'entrée en deux parts égales (50% / 50%).

- Diaphonie (Crosstalk)

- Transfert d'énergie indésirable vers un autre canal ou guide.

- Battement (Beat)

- Phénomène d'échange périodique d'énergie entre deux guides couplés.

Le Saviez-vous ?

Chargement...

0 commentaires